据香港《南华早报》网站2月15日报道,发送文本消息时不用表情符号,这已经变得不可想象,图画文字现在是全球在线交流的一大支柱。但我们发送的表情符号真的是我们想表达的意思吗? 诺丁汉大学的研究人员对500多名英国和中国成年人进行了一项调查,研究表明,接收消息的一方对表情符号的解读可能会因年龄、文化背景和性别差异而不同。 例如,研究人员说,中国人可能会用微笑的表情符号表示讽刺等负面含义,因此可能不像很多英国人那样认为它是“开心”。

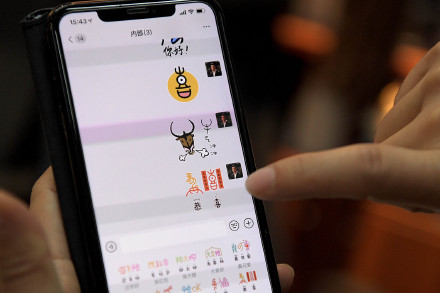

研究团队在14日发表在同行评审期刊《科学公共图书馆·综合》杂志上的一篇文章中写道:“我们关于年龄和文化的研究结果,凸显了语境在表情符号使用中的重要性。” 他们写道:“例如,中国参与者可能通常会将‘微笑’表情符号用于其他目的,而不是表示开心,这意味着一些‘普适’情绪在转换成表情符号后可能并不‘普适’。” 在他们的研究中,研究小组通过在线调查平台招募了年龄在18岁至84岁之间的253名中国网民和270名英国网民。参与者被要求阅读代表六种情绪的表情符号,这些情绪是开心、厌恶、恐惧、悲伤、惊讶和愤怒。 这些表情符号来自四个不同的平台——苹果、安卓、Windows和中国聊天应用程序微信,每个平台的符号设计有所不同。

研究人员调查了参与者对表情符号含义的解读与研究小组给定的标签一致的几率。 他们发现,参与者年龄越大,他们对惊讶、恐惧、悲伤和愤怒表情符号的理解与标签越不符。 在性别差异方面,女性对开心、恐惧、悲伤和愤怒表情符号的解读,与给定标签相符的可能性高于男性。 研究小组没有发现惊讶或厌恶表情符号上的性别差异。 他们还观察到,英国参与者在将开心、恐惧、悲伤、愤怒和惊讶表情符号与给定标签相匹配方面更准确,而更多的中国人对厌恶表情符号进行了正确匹配。

该研究的主要作者、诺丁汉大学心理学学院副教授露丝·菲利克说,研究表明,人们在解读表情符号方面存在个体差异。 她说:“值得注意的关键是,研究结果显示参与者使用与研究人员相同的方式给表情符号贴上标签的几率,这反映了人们在解读表情符号方面的差异。” 她说:“例如,如果中国参与者用微笑的表情符号表示讽刺,那么他们不太可能像英国参与者那样给它贴上‘开心’的标签。” 研究人员说,随着表情符号的使用扩大,关于个体差异的研究结果可能会带来超出文本消息之外的更广泛影响。 他们说,数字广告就是一个例子,“跨国公司可能需要在不同的国家使用不同的表情符号,以达到营销目的”。

点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

点击右上角 QQ

QQ

点击浏览器下方“ ”分享QQ好友Safari浏览器请点击“

”分享QQ好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮