家庭中的姐姐妹妹

对于哥哥弟弟的帮扶,

若超过一定的底线,

就被称为“扶弟魔”。

对“无底线扶弟”的反对

原来男性更甚。

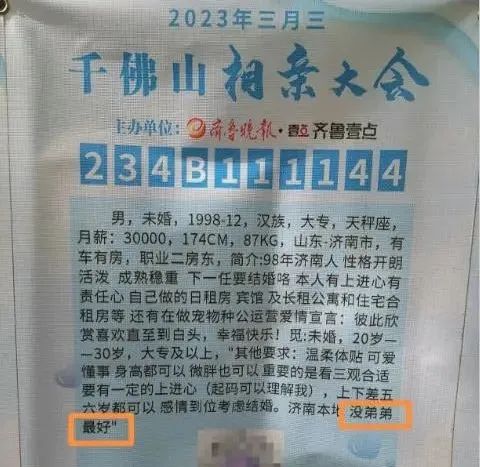

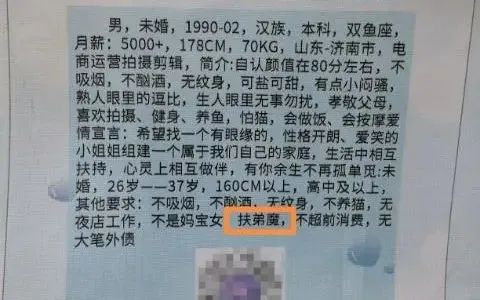

在今年某相亲大会的现场

对女性“无兄弟”

“不是扶弟魔”等要求

就被写入了不少男生的

择偶条件

↓↓↓

图源:齐鲁壹点

这种现象是如何形成的?

对当事人有什么影响?

深陷其中的人如何脱身?

广州市未成年人心理咨询与援助中心咨询师、广东实验中学越秀学校心理老师李艳月认为,“扶弟魔”行为的深层社会因素是部分人尚存在重男轻女、女不如男的陈旧观念;家庭因素则是父母教育姐姐必须谦让弟弟,从小到大、有好吃的弟弟先吃;其核心原因是家庭序位的错乱,姐姐相当于是做了弟弟的父母。此外也有个体因素,即个体的资格感缺失,没有意识到自己也值得被爱、被肯定、被满足。

“姐姐”的人生不只有“弟弟”

为了保障家庭中男孩的发展,女孩顺理成章地成为家庭内部的“牺牲品”。在这一环境下,不仅家中的男孩会无法“心理乳断”而成为“巨婴”,还会严重影响女孩的心理健康。

从女性的角度来说,社会心理学者刘晓希认为,个人价值在幼年时期被原生家庭否定的女生,容易形成低自尊、讨好型人格,容易造成其对于身份的焦虑和安全感的缺乏。

“‘姐姐就应该帮助和照顾弟弟,为父母分忧’的观念,让家庭中的姐姐总是处于要让着弟弟的状态,往往还要非常努力表现,才会获得父母的关注,这使得其在成年后容易缺乏安全感,为了获得父母的肯定而不断付出。此时父母若是要求且只肯定其帮扶弟弟的行为,姐姐就会倾向于不断重复这种‘扶弟’行为,以此来获得来自父母和原生家庭的肯定感和自我价值感”。刘晓希如此说道。

教育心理研究者陈甲林强调了对被扶助的兄弟的影响:“从小缺乏独立意识、坐享其成的弟弟或哥哥,可能会因为凡事都有人替他想、替他做、甚至犯错都有人背锅,从而缺失向上的动力成为‘扶不起的阿斗’,甚至是堕落走上违法犯罪的道路。”

“帮助”也需有边界

刘晓希表示,血缘至亲,“帮扶”本身是一种“善心善行”,但也需讲究智慧:“超过一定界限的帮扶,意味着在帮扶的力度、尺度、方式上出现了偏差,比如为帮扶对方而牺牲自身利益,实施丧失边界感的无底线、无休止的单方面付出。而且心理学上的‘富兰克林效应’指出,一旦帮助了一个人,基本上难以再次拒绝帮助对方,更何况这个人还是你的亲兄弟。”

“富兰克林效应”源于美国政治家本杰明·富兰克林的经验:他曾为争取到一名国会议员的认同与支持,选择向其提出借书的要求,并在还书时表达了感激之情。没想到下一次会议中,这位议员主动找他谈话,两人还成为了朋友。

“在帮助的过程中,如果帮扶过度造成一方依赖,也可能会出现‘升米恩、斗米仇’的情况。所以,兄弟姐妹之间的互助本无不妥,前提是要尊重双方的独立人格,树立清晰的边界感,学会‘授人以渔’。”刘晓希补充道。

来自广东的小婕表示,她的家中有两个弟弟,小时候家里人最常对她说的话就是:“你是姐姐你要让让弟弟”。

在毕业工作后,小婕有了经济能力,开始对弟弟的日常生活提供经济支持。但对她来说,扶持弟弟并不是一个必须项,而是自己的能力范围内一件顺手的事。她认为,爱是相互的,不是一味单向的付出,弟弟长大也应该尊重她并以同等的爱对待她,她还教育自己的家人要学会互相分享。

小婕表示,“扶弟魔”是一种复杂的社会现象。作为女性,只有在享受平等机会、资源和尊重的情况下,才有机会释放更大的潜能。这也有助于建设一个更加包容的社会,并对我们后代的整体健康和教育水平产生积极影响。

“我们需做的,是了解这一群体的处境,关注她们的心理健康,找到该行为的社会文化成因以及心理根源,更好地倡导广大女性提升对自我价值的认同感,并帮助施者和受者走出原生家庭的关系模式。”她进而说道。

转自:广州日报

点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

点击右上角 QQ

QQ

点击浏览器下方“ ”分享QQ好友Safari浏览器请点击“

”分享QQ好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮