央视网消息:8月19日,国家文物局发布我国石窟寺保护最新进展,重要石窟寺重大险情基本消除,全国已初步建立石窟寺系统性保护体系。山西石窟分布广、数量多、形制类型丰富、造像风格多样,在全国石窟寺中占有重要地位。数字化保护路径的积极探索让千年石窟焕发新活力。

正值暑期,位于山西省大同市的云冈石窟客流如织。游客们在洞窟前驻足观赏、拍照留念,感受千年石窟的厚重历史与视觉震撼。

而在游人视线之外,在云冈石窟第五窟,工作人员正忙着对石窟进行日常保养,开展表面清洁与病害排查,为后续精细化修复提供科学依据。

云冈研究院文化遗产保护与监测中心研究员孙波介绍,他们从2015年起对洞窟陆续开展了这种保养形式的预防性保护工作,现在已经完成了29个洞窟的保养工作,解决了1万多平方米的病害问题,真正实现了从抢救性保护到预防性保护的过渡。

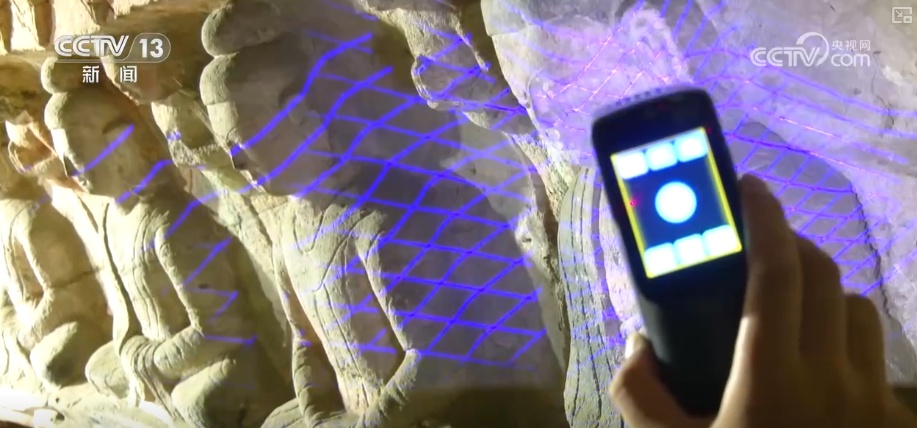

最小干预,保持历史风貌已成为业界共识。云冈研究院同步推进文物数字化信息采集工作,45个主要洞窟及5.9万多尊造像中,已有80%完成全数字化采集。

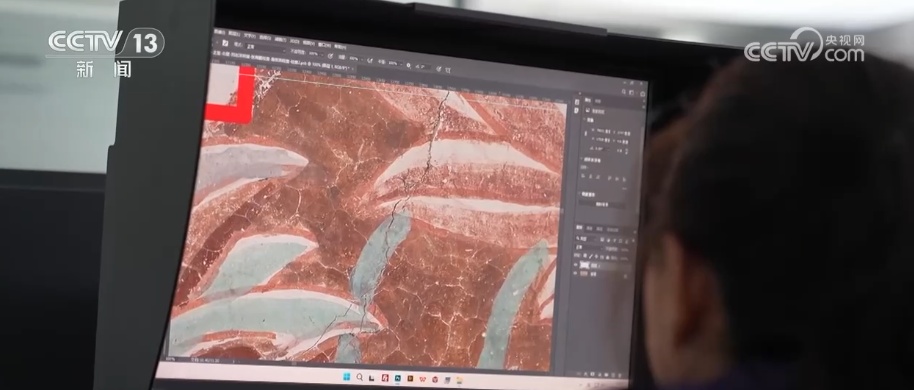

云冈研究院数字化保护中心技术员王家鑫介绍,区别于以往通过三维激光以及照相机的纹理采集技术,他们引入了高光谱数字采集技术,对洞窟仅存的色彩信息进行光谱记录。这些光谱数据可以用于日后这两个洞窟的原始色彩信息保护和研究。

数字手段不仅为石窟寺保护提供了扎实数据基础,更为文化遗产活化利用开辟新思路。位于山西太原的天龙山石窟,开凿于东魏、北齐,现存500余尊造像。上世纪20年代,大部分精品文物遭到破坏流失海外。天龙山石窟数字博物馆,运用裸眼3D、虚拟现实等多元技术,对流失海外的石窟造像进行数字化采集,已成功完成11座主要洞窟的文物数字复原。

科技赋能让敦煌莫高窟保护更智慧

我国石窟寺中,敦煌莫高窟被称为丝路上的明珠。天南海北的游客选择来到河西走廊的最西端,走进这座石窟艺术宝库,感受中国传统文化的魅力。

就在窟区不远处,敦煌研究院石窟监测中心的工作人员通过大屏幕对莫高窟、麦积山石窟、炳灵寺石窟、榆林窟等敦煌研究院所辖6处石窟寺,进行气候环境、洞窟微环境、文物本体、文物载体等日常监测。利用环境监测设备、航拍、卫星影像、三维扫描等技术,敦煌研究院可以及时掌握文物劣化风险,对气候、环境实时监测以达到预防性保护的目的。

敦煌研究院敦煌石窟监测中心副主任张正模介绍,莫高窟的洞窟都有一个单面通风的结构,游客进去以后对整个洞窟环境的冲击非常大。他们通过这样的监测预警体系,设置合理阈值,让文物尽可能保存在稳定的环境中间。比如他们设计的相对湿度阈值在62的时候,整个洞窟就会预警,到67的时候它就报警,洞窟必须要关闭。

同时,已经面向全球开放的“敦煌数字资源库”可以让我们在世界任何一个角落,随时浏览洞窟的高清影像。在“寻境敦煌”数字展厅,游客可以戴上VR眼镜,沉浸式走入莫高窟特窟第285窟,360度探索洞窟细节。

敦煌研究院文物数字化研究所副所长丁晓宏表示,他们共完成敦煌石窟300个洞窟的高精度数字化采集,还有169个洞窟的全景漫游制作,212个洞窟的结构三维扫描。同时,他们还完成了4万多张的底片扫描,以及7处大遗址的三维重建,还有45身彩塑的三维重建。

点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

点击右上角 QQ

QQ

点击浏览器下方“ ”分享QQ好友Safari浏览器请点击“

”分享QQ好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮