“这是我离父亲最近的一次”

不久前

江西峡江县金江乡白港村的老槐树下

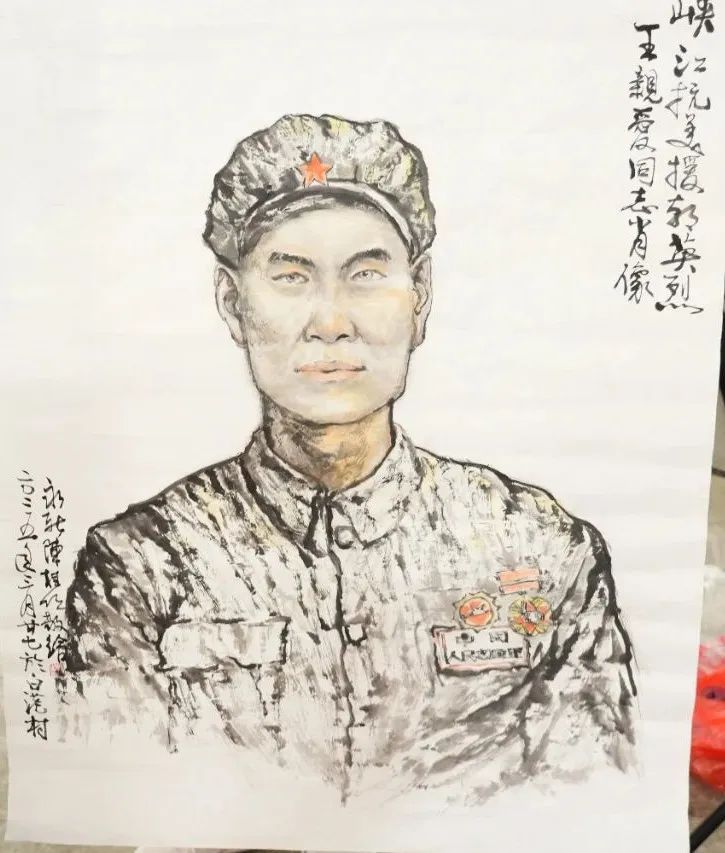

73岁的王花英颤抖着接过一幅画像

画布上

一位身着军装的青年

浓眉大眼,嘴角微扬

帽檐下的目光穿透时光

与她的泪眼对上

画上的青年

正是王花英的父亲

王亲爱

1952年8月

王亲爱毅然奔赴抗美援朝战场

当时,他的妻子临产在即

次年9月,王花英还在咿呀学语

父亲却已长眠异国他乡

牺牲时,王亲爱只有23岁

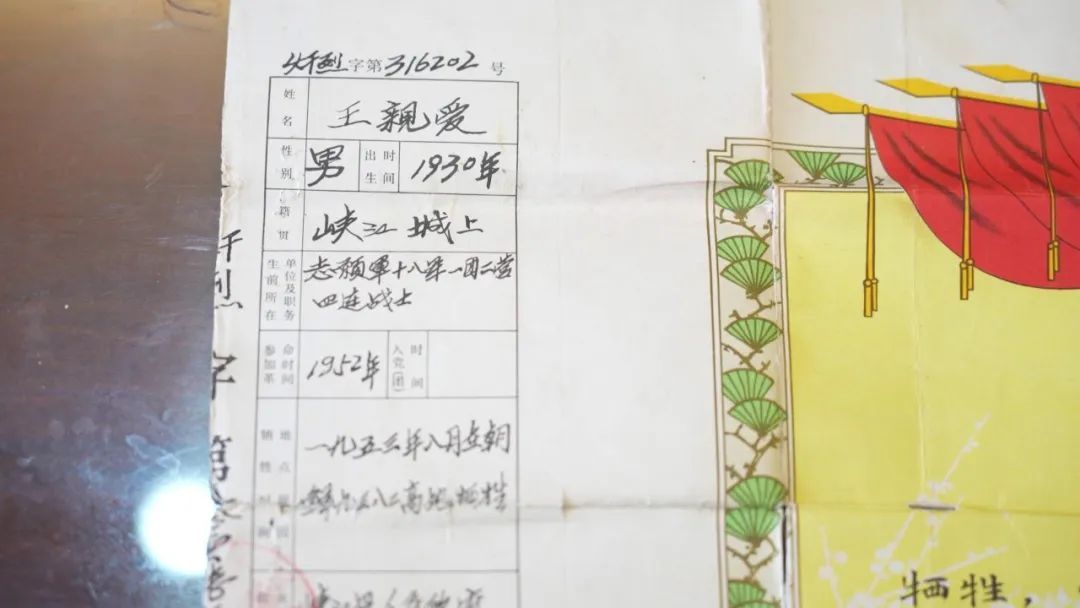

后来,一张烈士证明书

成为王亲爱留给家人的唯一念想

证书的边缘被摩挲到起皱

王花英记得

母亲临终前还攥着证书说

“要是能让我看一眼他的模样

该多好……”

爸爸长什么样?王花英说不清

她只是听村里的老人说

自己长得像父亲

她的儿子也有点像外公

爸爸是个怎样的人?

王花英自己也说不清

她只是听妈妈生前告诉她

父亲会读书、有报国志向

因为英勇作战而牺牲

“是最好的人”

父亲上战场之前

最后的话是托付乡亲们

照顾他未出世的孩子

乡亲们做到了

他们对王花英视如己出

在所有人的关爱之下

王花英长大了

她像父亲一样,很会读书

后来又登上讲台教书

如今退了休

儿孙满堂,家庭幸福的她

住在儿子家享受天伦之乐

唯一的遗憾是

她没有见过爸爸

哪怕一张爸爸的照片也没有

志愿者、画家陈桂明(右)参考英雄后人的样子,为王亲爱烈士画像

直到今年3月

志愿者陈桂明带着画具走进村子

他开始对照英雄后人的样子

参考村里老人的描述

为王花英“画爸爸”

85岁的王乾乐老人回忆

亲爱哥个子高,笑起来有酒窝

参军前总帮乡亲挑水

另一位老人补充

他穿军装特别精神

……

陈桂明的速写本上

铅笔线条反复修改

他不仅要画外貌

更要画出英雄的精气神

初稿完成后

他多次找到老人 “校对”

嘴角再上扬一点

像他当年的乐观

眉毛要浓些

显出军人的英气

经过不断修改

当画像得到所有老人和家属的认可时

陈桂明说

这不是我一个人的作品

是整个村子共同的记忆拼图

画像在面前展开

王花英突然跪倒在地

“爸爸,我等了你73年

今天

我终于见到了你的模样!”

这些年

王花英总是对自己的孩子们说

你们的外祖父是英雄

你们要像他一样

热爱祖国

做对社会有用的人

今后,王花英再给孙辈

讲起外曾祖父的故事

就可以望着这张画像

告诉孩子们

家里的大英雄

有一张多么坚毅、英武的面庞

陈桂明

为200多位老兵画过像

许多他画过的烈士

像王亲爱一样

没有照片、没有影像

只能靠零星的口述回忆来复原

抢救、打捞记忆的过程很艰难

但为烈士画像的意义也正在于此

陈桂明想让后人知道

那些为家国大义

甘愿付出生命的人

曾经有着多么年轻、鲜活的面庞

记住他们的模样,是告慰

记住他们的精神,是传承

陈桂明说

只要还有一位烈士没有画像

还有一位老人记得英雄的模样

他的笔,就不会停下

新华每日电讯微信公众号整理自掌上峡江

点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

点击右上角 QQ

QQ

点击浏览器下方“ ”分享QQ好友Safari浏览器请点击“

”分享QQ好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮