“单亲父亲抱孩子跑外卖”“帮助困难农户直播卖货”……不知道你有没有刷到过这类短视频或直播,又是否曾因为同情画面中的当事人,下单购买商品?视频中主播讲述的一切,几分是真,几分是假?总台曝光“卖惨”主播骗人流水线↓

假剧本真牟利

主播虚构悲惨遭遇骗取流量

“单亲爸爸”其实家庭完整

一位名为“小松”的主播在网络上营造了“单亲爸爸送外卖”的人设。在他发布的众多短视频中,他经常带着年幼的女儿,对镜头讲述自己生活的艰辛。

靠着这类“卖惨”视频,“小松”的网络账号获得大量粉丝的同情,累计吸引40多万粉丝。

警方经调查发现,“小松”并非外卖骑手,他所穿的外卖制服是在网上购买的,他也并非“单亲爸爸”。针对网络主播于某虚构悲惨遭遇骗取流量,进而谋取利益的违法行为,警方依法对于某进行了行政处罚。

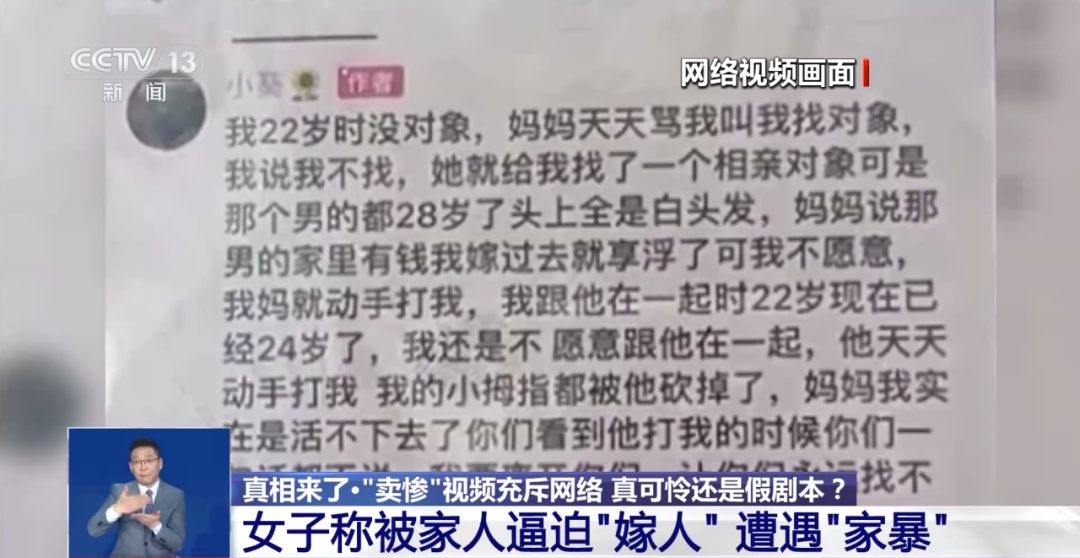

为吸粉引流“被家暴”

2024年11月,贵州毕节的网络博主“小葵”在网络账号中发布视频称,她被家人逼迫“嫁人”,婚后还遭遇了“家暴”、被砍断手指等。该视频播放量达26.1万余次,引发大量网友关注。

经毕节警方调查后发现,网络博主成某某为了吸粉引流,捏造了自己被家暴等虚假情节,公安机关依法对成某某处以行政处罚。

假借“助农” “卖惨”代销水果

四川乐山警方破获过一起“卖惨”引流虚假广告案,一个名为“大先哥助农在行动”的短视频账号不断发布“卖惨”“助农”视频,借此销售水果金额达400余万元。同一个人在不同涉案视频中饰演不同角色,有时扮演贫困果农,有时扮演善意或恶意的水果收购商。

且该账号直播中展示的与实际售卖的水果存在货不对板情况,但由于售后操作繁琐,以及产品价格不高等原因,很少有人选择退货。

警方调查发现,本案涉案人员共有3人,账号注册人先某负责团队的整体运营,挑选货源、场地、组织拍摄,个人分取获利的70%;陈某配合拍摄,朱某负责视频的剪辑上传,同时两人还组织直播卖货,每人分取获利的15%。

据先某供述,他们卖货主要有两个渠道,一种是在发布的“卖惨”视频中挂产品链接;另一种是靠直播售卖,已形成成熟的流水线操作,其中他们单场最多的销售金额达30万余元。视频中所谓的水果经销商,只是他们的一个虚假人设。

2024年3月,该团伙先某等3名主要成员在海南省三亚市落网。目前,先某等3名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。

起底网络“卖惨”营销产业链运作流水线

网络“卖惨”营销产业链的运作套路主要包括以下几个步骤:

挑选“卖惨”对象。一些MCN机构会选择基层工作者或者偏远地区的经济困难群体作为拍摄对象,通过编造剧本来夸大或虚构他们的生活困境以此获取网民的同情;

打造悲情人设。他们会组织专门团队进行拍摄和剪辑,以此为这些被打造的所谓“网红”塑造悲情人设,让视频内容显得更具“真实性”;

变现获利。利用虚假人设的流量进行直播带货,销售各种商品来进行获利,还可能通过打赏、卖课、加盟等方式进一步变现。

北京航空航天大学法学院副教授赵精武认为,对于卖惨类视频和直播,平台也负有监管责任。“倘若平台没有对这些以流量为导向的算法推荐机制进行约束和调整,很有可能就会诱发卖惨的网络信息快速传播。一旦卖惨的网络信息与社会热点事件绑定,更可能在短时间快速登上热搜,间接加速这类信息的传播。”

法律专家认为,切断网络“卖惨”营销的非法利益链需进一步完善法律法规,细化“卖惨”营销中虚假宣传、消费欺诈等行为的认定和处罚办法,在法律层面上,形成有力震慑。

同时,“卖惨”营销的有效治理也离不开主管部门、平台和用户的共同参与:

网络平台需严格落实网络实名制和黑名单制度,避免用户通过频繁更换“马甲”等方式规避平台管理。

针对“卖惨”营销类视频内容,网络平台可考虑使用水印文字等方式提示用户辨别真伪。

针对存在短期内从“卖惨”到“带货”的网络账号,需纳入平台重点监管范畴,提前进行信息内容重点审核。

综合《共同关注·真相来了》

总台央视记者/张岗 杨雍琦

点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

点击右上角 QQ

QQ

点击浏览器下方“ ”分享QQ好友Safari浏览器请点击“

”分享QQ好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮