何以中国·壁画里的中国 | 为莫高窟赋予“数字生命” 让千年文化遗产“永生”

来源:光明网

2025-11-03 11:39

光明网讯(记者张魏桔)敦煌,一个在历史长河中闪耀着独特光芒的名字。10月31日,在“何以中国|壁画里的中国·当AI遇见小飞天”网络主题宣传活动中,媒体团走进莫高窟,探寻敦煌研究院运用数字科技守护千年文化遗产的全新路径。

公元前139年,张骞奉汉武帝之命从长安出发,打通汉朝通往西域的丝绸之路。坐落于河西走廊西部尽头的敦煌,由此成为了丝绸之路上的交通枢纽和商业中心,见证了不同文化之间的交流对话和思想碰撞。

图为莫高窟(光明网记者张魏桔/摄)

莫高窟,世界文化遗产,被誉为“丝路明珠”。公元366年,乐僔和尚在宕泉河西岸开窟修行,莫高窟由此诞生。从公元4世纪至14世纪,历经数个朝代的开凿与营造,千年间形成规模庞大的石窟群,结合建筑、雕塑、壁画于一体,成就一座举世闻名的艺术宝库。莫高窟现有洞窟735个、保存壁画4.5万多平方米,彩塑2400余尊。

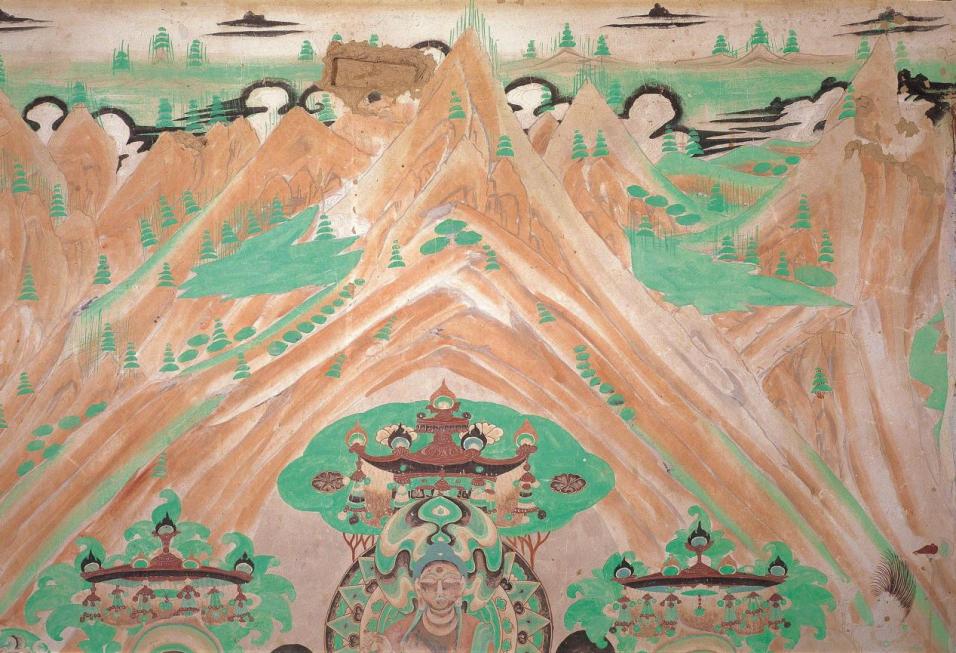

图为莫高窟第369窟南壁西侧-金刚山(敦煌研究院供图)

飞天、反弹琵琶、莲花……敦煌壁画中的经典艺术形象不胜枚举,既有古人对宇宙天际的浪漫描绘,也有细腻刻画的人间百态,具有丰厚的文化意义和历史价值。画师们用颜料和画笔留下了精美绝伦的作品,让如今的人们可以通过画作回望千年前的盛世繁华,这些线条与色彩是中华文明不断延续的文脉。

打造“数字敦煌”,用科技让千年文化遗产“永生”

莫高窟地处大漠戈壁,自然条件复杂多变,给保护工作带来诸多挑战。20世纪80年代末,时任敦煌研究院副院长的樊锦诗就提出了“数字敦煌”概念。时至今日,敦煌研究院已研发出一整套适合不可移动文物的数字化关键技术和工作流程,不仅实现了海量数据的高效管理和永久存储,还可以综合利用三维激光扫描、多光谱成像等技术,清晰记录可见光下的图像,捕捉到肉眼难以辨认的痕迹、褪色的线条甚至隐藏的文字。

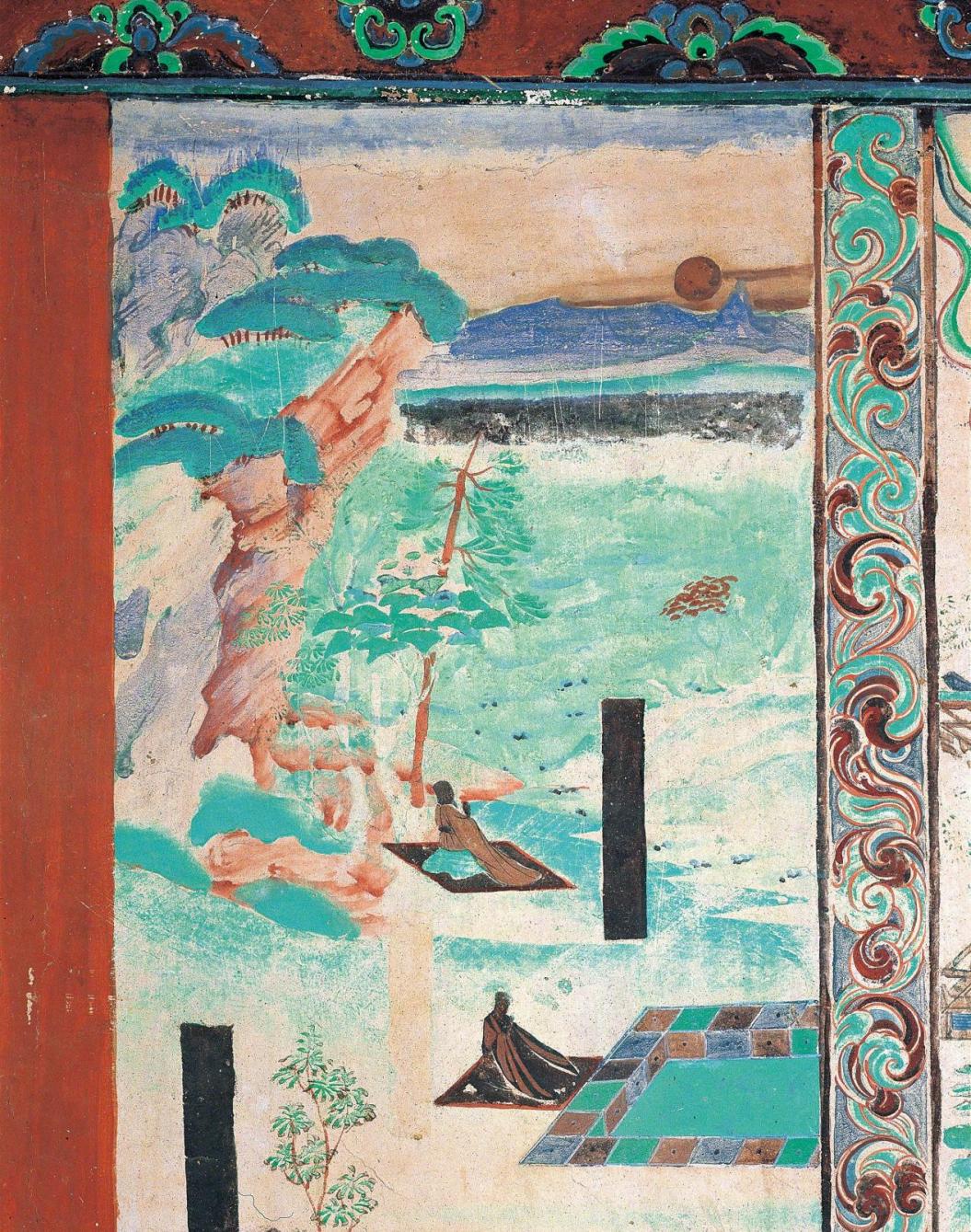

图为莫高窟第320窟北壁-长河落日(敦煌研究院供图)

为打破时空限制,敦煌研究院近年来全力推进打造“数字敦煌”。据敦煌研究院文物数字化研究所副所长丁晓宏介绍,截至去年底,共完成敦煌石窟300个洞窟的壁画数字化采集,200个洞窟的图像拼接处理,7处大遗址三维重建,45身彩塑的三维重建,5万张历史档案底片的数字化扫描工作,形成超过500TB的数字化成果。一代代敦煌人都在与时间赛跑,希望把洞窟里的壁画、彩塑等空间信息尽快采集下来。

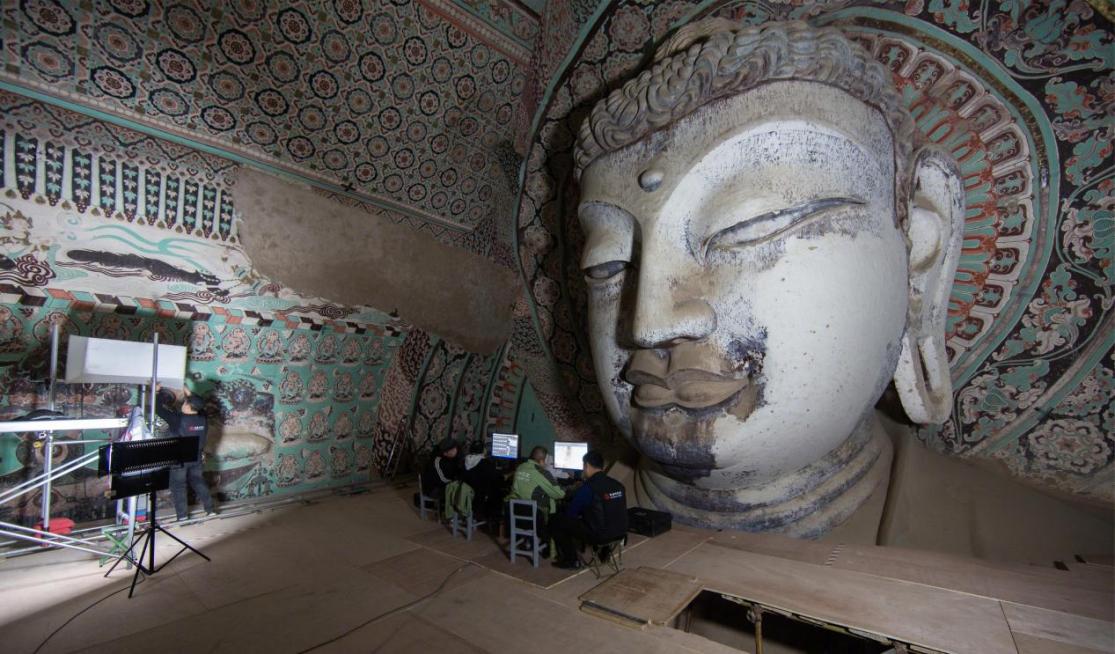

图为莫高窟第130窟壁画数字化采集工作照(敦煌研究院供图)

技术在此刻成为链接传统文化与现实生活的媒介,运用科技手段能够让这些珍贵文化遗产“活”起来,让更多人跨越时空感受艺术的魅力。正如丁晓宏所说:“数字化不仅让我们留下了今天的敦煌,也为后人留下了可继续研究和利用的文化宝藏。”目前,敦煌研究院数字化团队正以每年10至15个洞窟的进度,稳步推进数字化采集工作。预计再用10年,莫高窟现存所有洞窟将全面完成数字化采集工作。

整合海外藏品,让敦煌文物在数字世界“重聚”

1900年,莫高窟藏经洞被意外发现。据统计,藏经洞出土各类文物7.3万余件,其中海外4.7万余件,国内2.6万余件。近年来,敦煌研究院积极推进“流失海外敦煌文物数字化复原项目”,与英、法、美等国合作,获取超10万张高清数字资源。

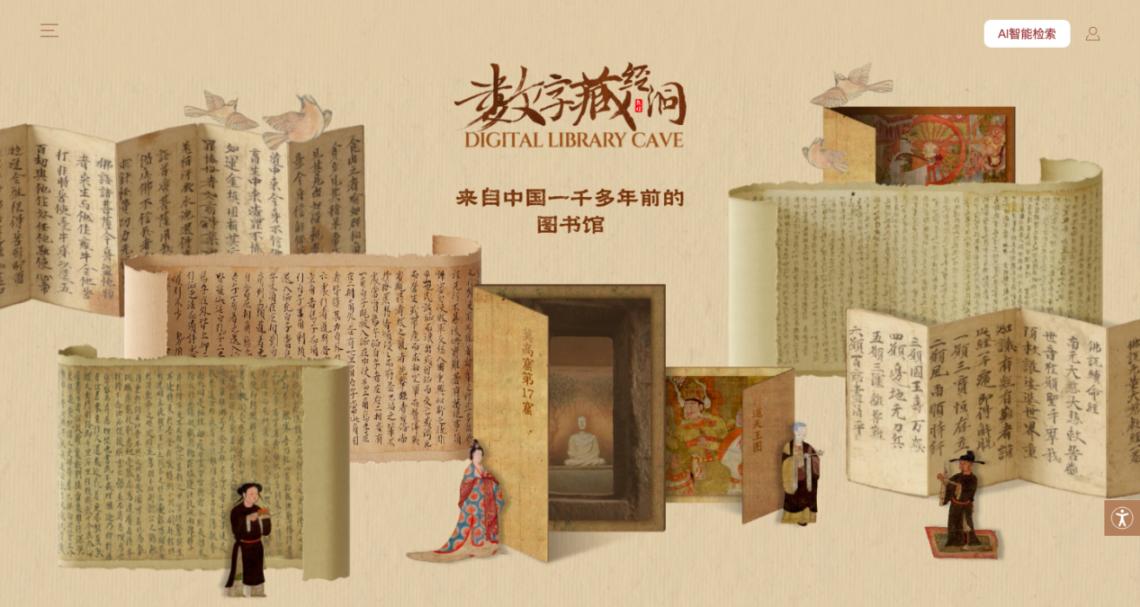

图为“数字藏经洞”截图

“数字藏经洞”数据库平台现已逐步成型,通过整合流失海外敦煌文物的目录和珍贵图像,融入海量国内外敦煌学研究成果,实现人类文明瑰宝的全球共享。在平台上既可以在线比对不同馆藏文献,也可以将分藏多国的残卷进行虚拟拼合还原原貌;打开一件文物,除了能看到名称、编号、收藏地等基本信息,还可解读内容和背景知识。曾经被认为孤立存在的海外藏品,如今被重新嵌入敦煌的整体图景。

目前,平台已录入文物目录74000多条,并发布9900多卷敦煌文书和6000多幅图像,还实现对敦煌文书内容的840多万字识别。丁晓宏表示:“数字化使海内外敦煌文物重聚、重塑、重现、重生,为学术研究和多元利用提供了无限可能。”

点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

点击右上角 QQ

QQ

点击浏览器下方“ ”分享QQ好友Safari浏览器请点击“

”分享QQ好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

“提前供暖”暖人心