科学的星空,他已归航——追忆杨振宁先生

在人类探索未知的壮阔史诗中,总有一些名字闪耀在永恒的星河。杨振宁先生就是这样一位照亮了现代物理学天空的科学家。

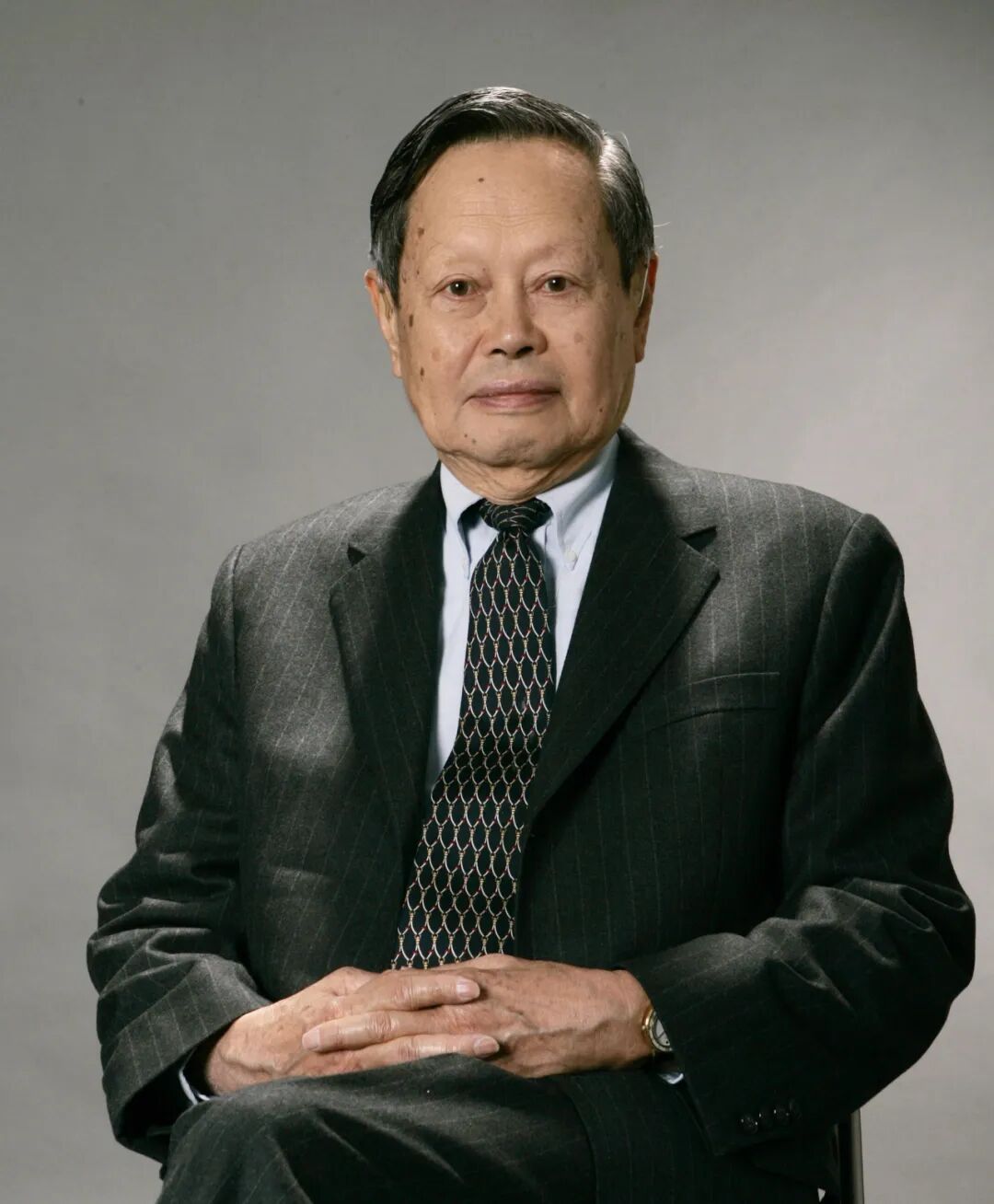

这位享誉世界的物理学家、诺贝尔奖获得者、中国科学院院士、清华大学教授,因病于2025年10月18日在北京逝世,享年103岁。

从清华园的青涩少年到诺贝尔领奖台上的华人骄傲,从规范场理论的奠基者到三尺讲台上的大先生,他用一个世纪的生命旅程,取得了峙立如嵩、博观如海的学术成就,书写了功在世界、心怀家国的隽永篇章。

格物求真:以突破之勇拓展科学疆界

“杨-米尔斯规范场论”被认为是现代物理学的基石之一,“弱相互作用中宇称不守恒”以革命性思想斩获诺贝尔物理学奖,“杨-巴克斯特方程”开辟了物理和数学研究的新方向……杨振宁卓著而丰富的成就,在科学史上留下难以磨灭的印记。

曾与他共事多年的物理学家弗里曼·戴森,评价杨振宁是“继爱因斯坦和狄拉克之后,20世纪物理学的卓越设计师”。

1957年12月10日,瑞典斯德哥尔摩音乐大厅,35岁的杨振宁和31岁的李政道成为诺贝尔奖颁奖典礼上最为闪耀的一对年轻人。他们合作提出的弱相互作用中宇称不守恒定律,被著名物理学家奥本海默认为是“为困在黑屋子里的高能物理学家找到了出口”。

伟大的科学发现,常常植根于卓越的科学品质。对杨振宁而言,科学从不只是循规蹈矩的推演和计算,更是敢于质疑、勇攀高峰的执着与坚韧。

直面迷雾,不惧权威。1956年,“θ-τ之谜”困扰着国际物理学界:两种粒子质量、寿命完全相同,却表现出不同的宇称(空间对称性)。“弱相互作用中宇称可能不守恒”,杨振宁与李政道的假设提出之初,并没有被学界接受,甚至遭到一些知名学者的公开反对。

两位青年科学家并未气馁。他们从实验数据的细微矛盾中嗅到破绽,顶住“挑战整个物理学界”的压力,最终通过物理学家吴健雄的实验验证,彻底改写了人类对对称性的认知。

在当年的诺贝尔奖获奖致辞中,杨振宁曾说:“我为自己的中国血统和背景而感到骄傲,同样,我为能致力于作为人类文明一部分的、源出于西方的现代科学而感到自豪。我已献身于现代科学,并将竭诚工作,为之继续奋斗。”

心无旁骛、毕生不辍,杨振宁在粒子物理、场论、统计物理和凝聚态物理等物理学多个领域取得的诸多成就,对这些领域的发展产生深远影响。他和罗伯特·米尔斯于1954年提出的“杨-米尔斯规范场理论”,经过时间检验,被认为是与麦克斯韦方程和爱因斯坦广义相对论相媲美的最重要的基础物理理论之一,催生了多个诺贝尔奖。诺奖得主丁肇中感言:中国人在国际科学上有建立不朽之功勋者,乃自杨振宁始。

1999年杨振宁与米尔斯于石溪。(清华大学供图)

“这是一首很美的诗。当我们遇到这些浓缩的结构时,我们就会有美的感受。当我们发现自然界的一个秘密时,一种敬畏之情就会油然而生。”从杨振宁超乎凡常的体悟中,世人同时看到了一个科学的世界和一个人文的世界,将中国文化的根与西方科学的精神完美地结合在一起。

弗里曼·戴森对此也印象深刻:“他对西方科学的杰出思维传统和对中国祖先的杰出文化传统同样崇敬。”

“宁拙毋巧,宁朴毋华”,是伴随杨振宁一生的治学格言。成就斐然却谦恭如初,先生之风影响了许多同仁、后辈。与杨振宁共事、交往近半个世纪的南开大学陈省身数学研究所葛墨林院士始终记得:“他常和我们说,做东西刚开始的时候不要取巧,老老实实地弄熟了,才能谈到巧。要朴实的东西,不要表面的东西。”

美国纽约州立大学石溪分校的老同事聂华桐曾回忆,每星期的讨论会,杨振宁总是耐心聆听年轻人的发言,“听到感兴趣的内容就记下来,有不懂的地方,还要追着去问”。

即使到了百岁高龄,杨振宁仍对很多事情充满好奇,有时在夫人翁帆眼里率真得“像个孩子一般”,对科学世界保持着极强的求知欲。

“我想我在科学工作的成就帮助中国人的自信心增加了,这个恐怕是我一生最重要的贡献。”杨振宁身上散发的光芒,照亮了时代,持久而磅礴。

在许多科研人员心目中,如果没有杨振宁这样的榜样,投身科学的信心就会打折扣。“杨先生的成就让我们后来的科学家相信,中国人也有很聪明的脑袋,可以做很好的科学。”物理学家潘建伟院士说。

归根圆梦:以赤子之心共襄强国建设

清华园内,一幢典雅的三层小楼,是清华大学高等研究院所在。1997年,75岁的杨振宁应邀担任名誉主任,立志要打造“中国版的普林斯顿高等研究院”。

延揽天下英才、从事顶尖研究——壮心不已,所求为何?

“中国男儿,中国男儿,要将只手撑天空。睡狮千年,睡狮千年,一夫振臂万夫雄。”这首儿时从父亲口中学到的歌,一直萦绕在杨振宁心头。

父亲杨武之出生在清朝末期,是第一批接受现代教育的大学生;历经严重的民族社会危机,将民族振兴视为己任;在芝加哥大学获得数学博士学位回国,将全部精力投入教书育人……他“有生应感国恩宏”的信条,深刻影响了杨振宁的一生。

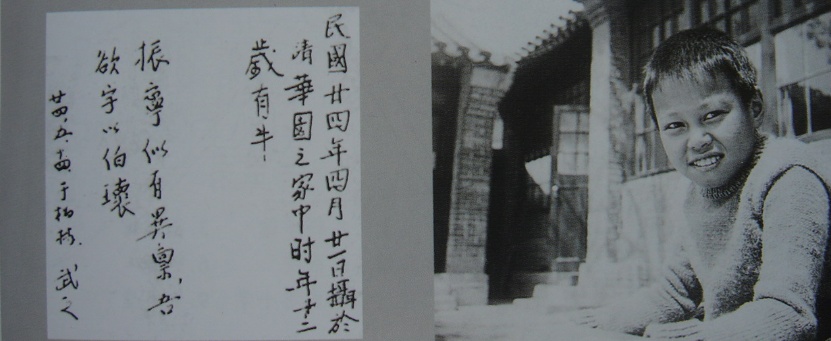

1935年杨振宁于清华园西院11号杨家院中。远在柏林念子心切的杨武之在照片背后写下:振宁似有异禀,吾欲字以伯瓌。(清华大学供图)

从童年的清华园、战乱时期的西南联大,到远渡重洋蜚声国际,杨振宁的命运始终与时代变迁紧密相连。在美国生活的半个多世纪,他的办公室里始终挂着清华园的照片,书架上摆着父亲手写的诗集。

多年以后,放弃美国国籍转为中国科学院院士的杨振宁,回忆当年入籍美国,坦言“曾考虑了很久,是一个很痛苦的决定”。一边是科研进取的现实环境,一边是血脉传承的难以割舍。“我知道,直到临终前,对于我的放弃故国,父亲在心底里的一角始终没有宽恕过我。”

1971年,“乒乓外交”拉开了中美关系改善和发展的历史序幕,杨振宁随即以知名科学家的身份回国访问,掀起大批华裔学者访华热潮,被誉为架设中美学术交流桥梁第一人。

此后他多次回国,为国内发展基础科学提出真知灼见,同时多方筹措,不遗余力推动中美科技交流。

20世纪80年代至90年代,在杨振宁亲自募集资金设立的“对华教育交流委员会”资助下,近百名国内学者赴美进修。葛墨林难忘:在纽约石溪,有一家中餐馆叫“满庭芳”,杨先生总愿意在那儿请客,让到访的国人吃出家的味道,让外国朋友了解中国的新变化,那里不像一个餐厅,更像一个服务中国、展示中国的窗口和舞台。

“每当出现对祖国不利的说法、做法,他就会第一时间站出来。”一次到杨振宁家里去,葛墨林碰到他和家人发脾气,起因是家人劝他别当面得罪人,但他却认为捍卫祖国的尊严义不容辞,必须据理力争。

向中国领导人提议恢复和加强基础科学研究,先后帮助中山大学、南开大学等国内高校设立理论物理等基础科学研究机构,组织成立全美华人协会并担任会长,协助设立“求是科学基金”和“何梁何利基金”……杨振宁马不停蹄、东奔西走,为的是让新中国的科学步子迈得更快。

2003年,“一生走了一个大圈”的杨振宁从纽约搬回北京。此时距离他赴美开启留学生涯,过去了58年。他将自己的住所取名为“归根居”,还专门赋诗一首,以“东篱归根翁”自勉。

1999年,杨振宁(右)从时任清华校长王大中(左)手中接过清华大学聘书。(清华大学供图)

捐献100万美元现金,募集超1500万美元资金;引进图灵奖得主姚期智院士,延揽密码学专家王小云院士;邀请张首晟、文小刚等一批杰出学者来工作……杨振宁把创办清华大学高等研究院当成“他这辈子最后一件值得做的事情”,大大小小的事情都非常用心。

清华大学原校长、清华大学高等研究院院长顾秉林院士难忘:对招聘的每一位候选人,杨先生都要仔细研究其学术背景和已有的学术成就,往往谈了多位、历经数轮,才成功一位;在那间挂着“仰观宇宙之大,俯察粒子之微”对联的办公室里,他或潜心研究,或指导学生,或与同事及到访学者共同讨论……

“我深深地为他们那种振兴中国科学的精神所感动。”2004年6月,同杨振宁畅谈多次后,姚期智决定告别在美国长达18年的教学和研究生涯,“我很愿意把自己投入到一个有发展的事业中去”。

“杨先生最期待中国人能够做出世界一流的科研工作,并且能够用我们自己创造的世界领先技术解决中国的实际问题。”清华大学高等研究院杨振宁讲座教授王小云一直在思索:为什么杨先生能够对推动中美学术交流的事,每一个细节都如此清晰?最根本的还在于他对中国的深厚感情。

“中国的恢宏发展,在人类历史上是空前的。世界上很少有如此成功的国家故事,这样的成功故事,全世界都很难再复制。中国的成功有许多道理,但我认为一个最基本的道理是中华传统文化铸造出的民族精神特质和性格倾向,是西方文化无法与之相较的。”这样的话,杨振宁说过多次,对外国友人说,更对中国学者说。

28年弹指一挥间,很难通过公开的资料去统计,有多少位具有国际影响力的学者是受杨振宁的邀请回国任教。但可以肯定,越来越多的人认识到:先生心中的愿景是多么壮阔。

今天,走进清华大学高等研究院的小楼,透过几扇虚掩着的房门,隐约可见有人正专注地做着演算,还有人在讨论区的黑板上边写边争论。时光仿佛在这里慢下了脚步,接续的志向却川流不息。

位于清华大学科学馆的高等研究院。杨振宁的办公室在科学馆二楼,这里也是他父亲杨武之曾经工作的地方。(清华大学供图)

“先生坚持学术第一、质量第一、氛围第一,这些学者带来国际上最新的发展、最值得注意的领域。”顾秉林说,我们已形成了一批重要研究成果,在国际上开始拥有举足轻重的地位和影响。

2021年,清华大学迎来建校110周年,杨振宁决定将办公室和资料室内的图书、文章手稿、来往书信等资料,共计2000余件,无偿捐赠给学校。“我想将来留在清华大学档案馆里的,不只是我的科学工作,我希望还能够保留‘杨振宁’到底是怎么样的一个人。”

高山仰止,赤子初心。

1971年,49岁的杨振宁即将结束首次回国的“破冰之旅”,多年挚友、“两弹一星元勋”邓稼先给他修书一封,结尾写道:“但愿人长久,千里共同途。”

半个世纪后,在杨振宁先生学术思想研讨会——贺杨先生百岁华诞仪式上,他满怀深情地告慰挚友:“稼先,我懂你‘共同途’的意思,我可以很自信地跟你说,我这以后五十年是符合你‘共同途’的瞩望,我相信你也会满意的。”

1972年杨振宁与王承书(左一)、张文裕(左二)、邓稼先(右二)、周光召(右一)于北京。(清华大学供图)

跨越时空,终偿夙愿。两位科学家一生践行的报国信念,熔铸永不褪色的精神坐标。

薪火长明:以青松之姿引领后学笃行

“你可不可以教一次大一物理,也许有示范作用。”当年,清华大学物理系朱邦芬院士向杨振宁发出邀约时,国内许多知名教授都不“教书”了,更不肯教本科生,“没想到,他一口答应了”。

2004年9月13日,清华大学第六教学楼。82岁的杨振宁身着蓝色衬衫,走上三尺讲台。面对130余位大一新生,他特意准备了一摞讲义,将最基础的物理概念娓娓道来。

杨振宁给本科生上课。(清华大学供图)

此后的整整一学期,杨振宁每周都准时出现在这间教室,用一个半小时带领学生体验物理的奥妙。

“杨先生上课从来不点名,每节课45分钟,两节课连上,从头讲到尾,谁要想上厕所直接去,不用跟他打招呼。”能与物理大师面对面求教,让莘莘学子兴奋不已,而且“先生没什么架子,鼓励大家踊跃提问”。

“从带领高等研究院发展到协助物理系建设,从给本科生讲授普通物理课到指导一批优秀博士生,培养杰出人才是先生归根以后最看重的一项使命,也是他花费时间和心血最多的事情。”朱邦芬说。

“归根居”的墙上,一直悬挂着杨振宁亲笔书写的五言诗:“神州新天换,故园使命重。学子凌云志,我当指路松。”他把对祖国朴素的情感,倾力灌注于教学相长的点滴之中。

杨振宁指导本科生。(清华大学供图)

“先生不仅是师长,还是亲密无间的友人、科研道路上相互扶持的同道。”结构生物学家施一公院士难忘,2012年,清华大学生命科学学院第一届学堂班毕业生学术年会,杨先生欣然出席整整一上午的活动,分享观点、回答问题,还和大家合影留念。

“先生不仅教我们做科研,更教我们做‘有品味的科学家’。”清华大学高等研究院教授、杨振宁的博士生翟荟难忘,先生勉励大家“要清楚方向、选对方向”,不仅仅是学会一两个技术或是怎么做实验的方法,更要把自己带到一个将来对国家发展有助力的领域。

2007年,杨振宁出版了个人文集《曙光集》。他在前言中写道:“鲁迅、王国维和陈寅恪的时代是中华民族史上一个长夜。我和联大同学们就成长于此似无止尽的长夜中。幸运地,中华民族终于走完了这个长夜,看见了曙光。”

2018年,第二本文集《晨曦集》发布,杨振宁说“十年间,国内和世界都起了惊人的巨变”“曙光已转为晨曦”,他还说“看样子如果运气好的话,我自己都可能看到天大亮”。

2019年9月9日,杨振宁教授在研讨会上听取年轻学生的提问。 新华社记者 金立旺 摄

魂归故里,臻于圆满。他最喜爱并亲自翻译的艾略特的诗,诠释着他的一生:“我的起点,就是我的终点;我的终点,就是我的起点。”

以力量予光阴,以感动予岁月。先生离去的消息传开后,有人默默来到先生工作过的地方,驻足凝望。

朋友圈静静传递着师生们和他偶遇的画面:后辈略带紧张地问候,先生微笑着点头……

跨越一个世纪,见证“历史的奇迹”,先生的心愿已化作信念,托举起凌云之志,守望着复兴之梦:

“中华民族的巨大潜力将要在今后几十年间再度发挥出来。将要创造出远远超过盛唐文化的大时代!”

-END-

记者:吴晶 魏梦佳 董瑞丰 温竞华

点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

点击右上角 QQ

QQ

点击浏览器下方“ ”分享QQ好友Safari浏览器请点击“

”分享QQ好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮