当身上的黏腻被防晒衣滑滑的面料覆盖,再也不会因为汗湿的衣服而在公共场合尴尬,很多人才意识到,夏季的“体面”都是防晒衣给的。

随着三伏天的闷热占领全中国,防晒衣的进化又提上了日程。记者发现,如今防晒衣市场正朝着透气、时尚、山地等多元化方向发展。以淘宝某900万+粉丝的防晒商店为例,其在售的防晒衣从早期跟随潮流的短款裙式,发展为如今的宽松款、透气款、夹克款、修身款、速干款、全防护款等,为消费者增添了多种选择。价格方面,如今的防晒衣最低可达39元,而300元以上的防晒衣,逐渐不再被大众选择。

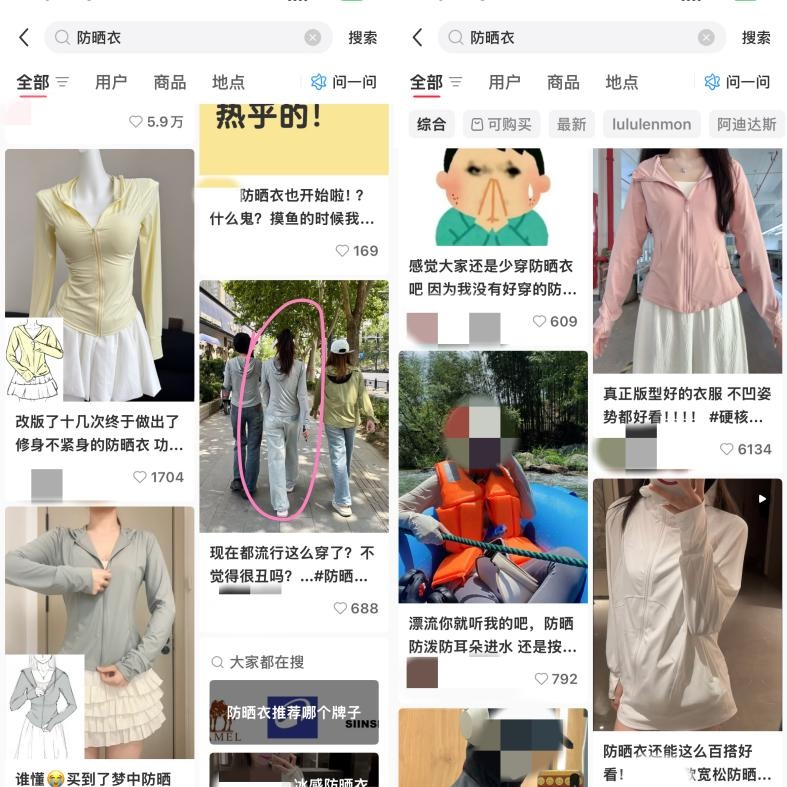

需求决定市场,防晒衣的进化伴随消费者的需求变化:“怕热胜过怕晒”“透气是硬标准”“体感舒服成口碑关键”。如今,与防晒衣相关的搜索关键词变成了轻薄、冰感、立领。此外,部分吐槽贴直击防晒衣版型问题,认为紧身、荧光色、设计单一的防晒衣过于“土味”,取而代之的各式低饱和度的“莫兰迪色”“奶油色系”的衣服,再辅以小红书、抖音等平台各类博主的穿搭推荐。防晒衣完成了从“硬功能”到“软时尚”的转变。

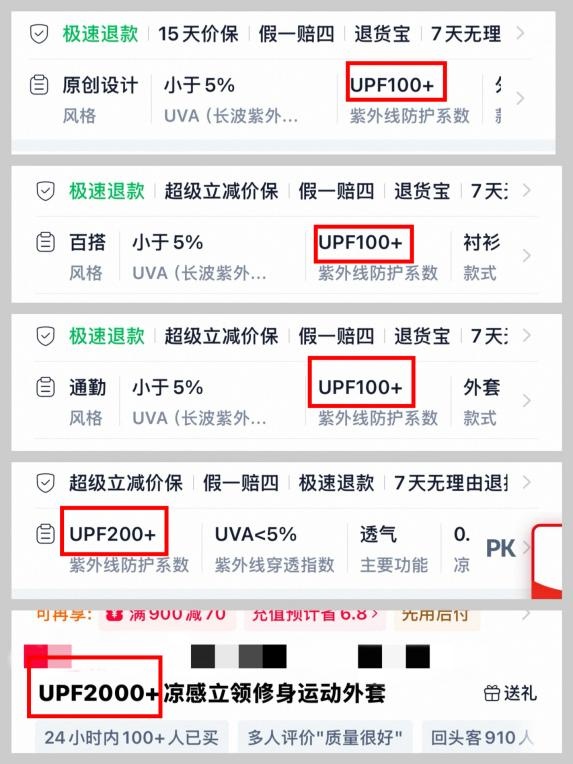

作为实用战衣,防晒衣最近也被推上了风口浪尖。舆论关注的重点是防晒衣的核心卖点:防晒指数。从媒体报道来看,有商家在产品宣传上仅“内卷”防晒指数,UPF100+、500+、1000+的防晒衣比比皆是,仿佛数字越大,防晒效果越好。

对此,7月16日中国消费者协会发布了防晒衣物消费提示,提醒消费者擦亮双眼,并非防晒指数越高的衣服就能有效防晒。相关数据显示,防晒衣物现行有效标准主要有GB/T 18830-2009《纺织品 防紫外线性能的评定》和FZ/T 74007-2019《户外防晒皮肤衣》。防晒衣物的防晒性能,通常以紫外线防护系数(即UPF)和日光紫外线UVA透射比值两项指标综合评定。UPF值越大、UVA透过率越小,防紫外性能就越好。而在国标中,UPF的指数只有UPF40+和UPF50+,超过50+的指数本就不合理,更何况上千的防晒率。

记者在走访中发现,即使引发了一定舆论,但现在电商平台上仍有类似情况:某些商品的标注虽然较为保守,但UPF100+、200+的产品依旧存在。当记者以数值问题询问其中一家标为UPF200+的店铺客服时,客服并没有直面回应,而是发出了相关检测报告,证明产品所标数值的真实性,同时说明检测结果符合国家标准。但对于另一项检测指数(UVA),该店铺并未出具相关检测指标,无法证明该产品是否具有防晒功能。

其实,判断防晒效果的标准主要是衣服材质和工艺。材质上,市面上常见的防晒衣面料多为聚酯纤维、锦纶等面料,部分产品会添加少量氨纶提升舒适度。工艺上,具有防晒效果的衣物和面料通常会使用如二氧化钛涂层、原纱型防晒技术等特殊材料或特殊工艺。而且面料织法越紧密,通常防晒效果越好。此外,黑色、蓝色等深颜色防晒效果较好,但长期处于室外体感会更热。

此外,消费者如需查看商家的检测证明,应关注检查指标的完整性和检测结果的真实性。首先,应关注商品是否标明UPF和UVA两个指标。其次,可在必要时重点关注检测机构资质,如检测报告中是否使用了CMA标志、CNAS认可标识。必要时可登录全国认证认可信息公共服务平台、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)官网等查询检测机构资质。

防晒衣,这件为现代人抵御烈日、守护体面的“科技战袍”,其价值毋庸置疑。然而,当防晒变成普遍,消费者更需要的是真实有效的防护、舒适透气的体验以及诚信透明的市场环境。只有当行业回归产品本质,以技术创新和诚信服务满足消费者日益精细化的需求,防晒衣才能真正从“夏日爆款”蜕变为值得信赖的“春夏常备”,在激烈的市场竞争中行稳致远。这个夏天,消费者在追求清凉与时尚的同时,也更需要一双辨别真伪的慧眼。

文|记者 韩肖 王滢

点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

点击右上角 QQ

QQ

点击浏览器下方“ ”分享QQ好友Safari浏览器请点击“

”分享QQ好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮