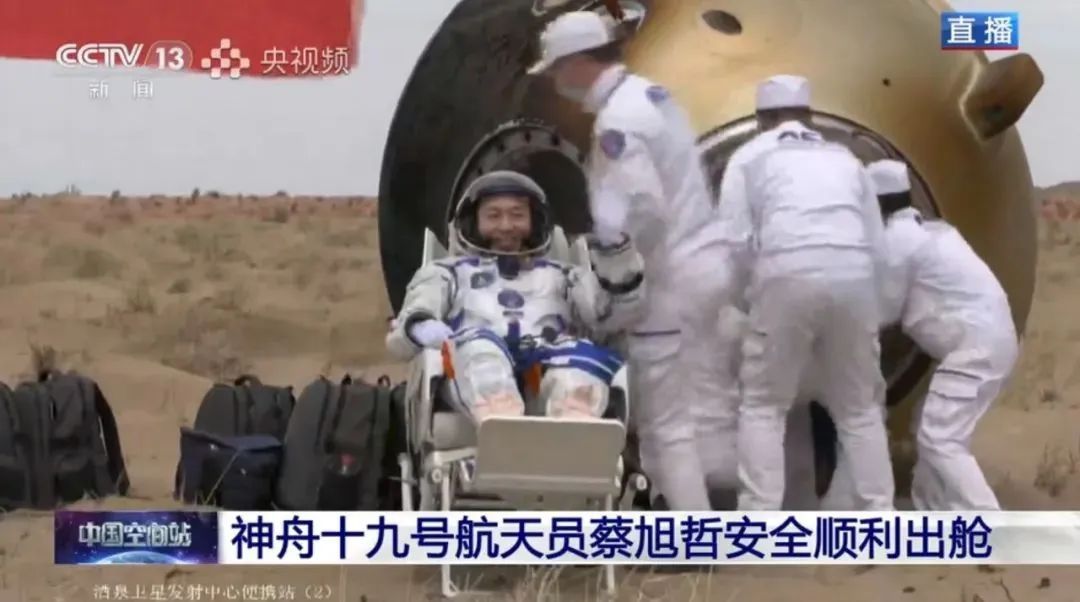

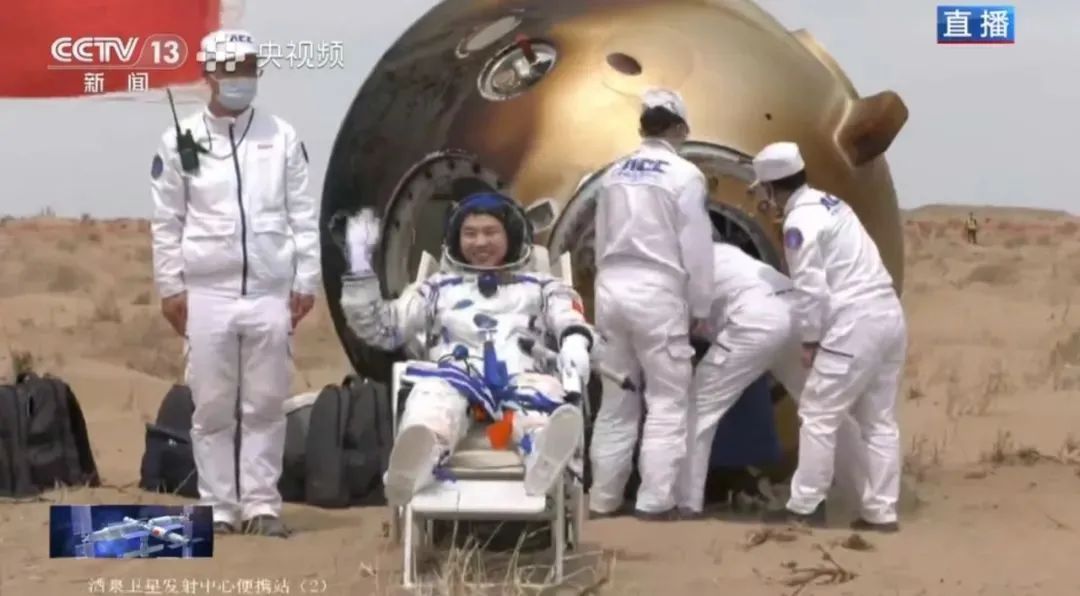

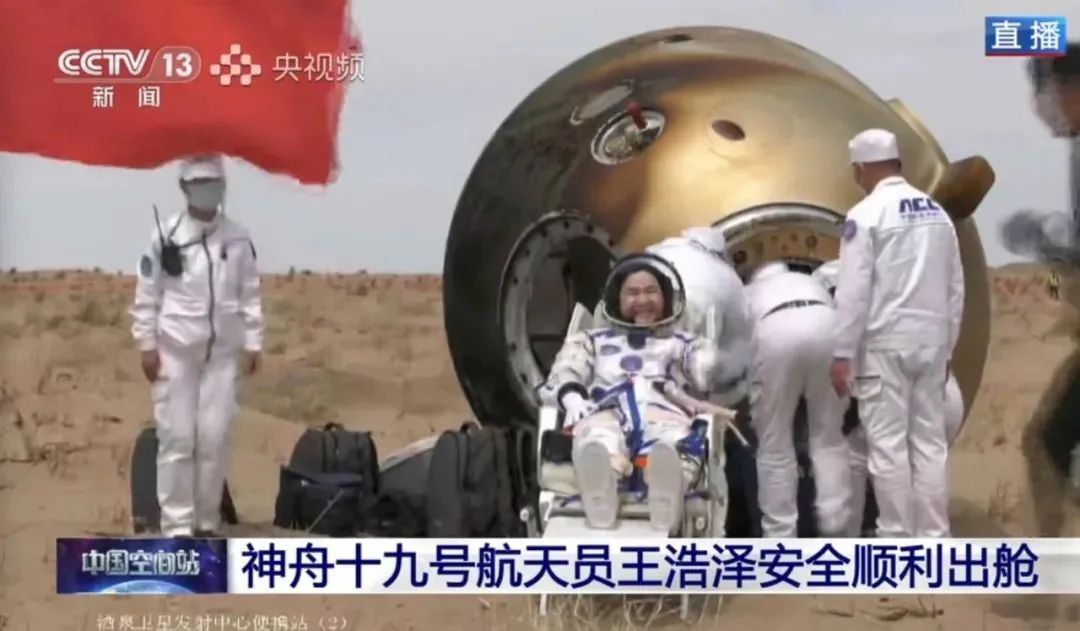

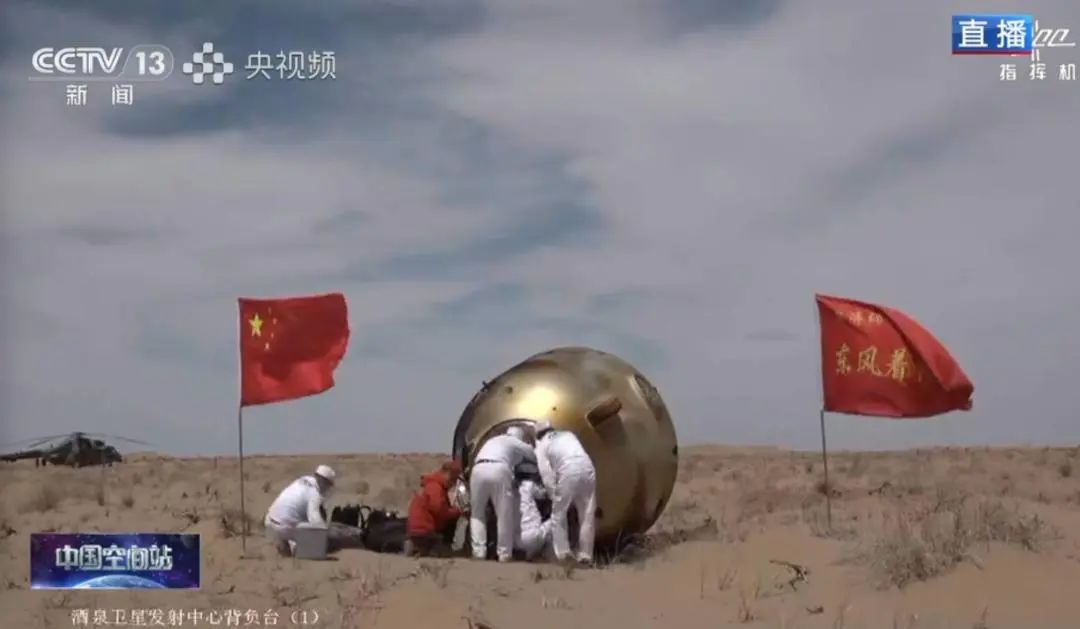

今天下午(4月30日)1点08分,神舟十九号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。经现场医监医保人员确认,航天员蔡旭哲、宋令东、王浩泽身体状态良好,平安返回地球家园,神舟十九号载人飞行任务取得圆满成功。

下午2点02分,神舟十九号航天员蔡旭哲、宋令东、王浩泽全部安全顺利出舱,健康状态良好。至此,神舟十九号航天员乘组的太空之旅圆满结束,航天员蔡旭哲重返“天宫”的圆梦征程完美收官,成为目前在舱外执行任务次数最多的中国航天员。两名“90后”航天员宋令东、王浩泽的首飞之旅圆满完成。

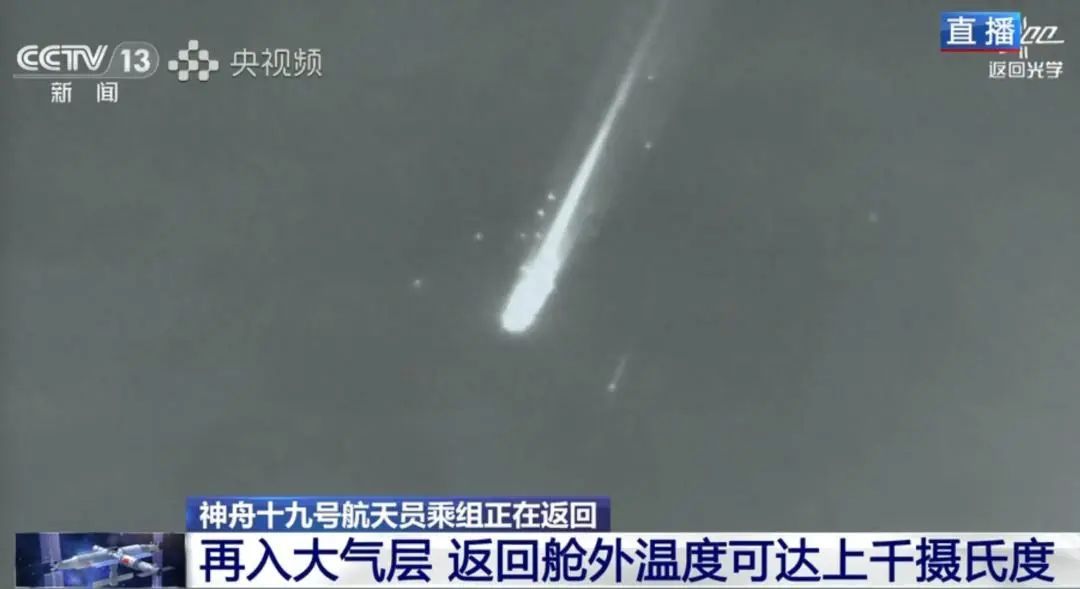

神十九返回舱再入大气层/央视新闻直播截图

今天中午12点17分,北京航天飞行控制中心通过地面测控站发出返回指令,神舟十九号载人飞船轨道舱与返回舱成功分离。之后,飞船返回制动发动机点火,返回舱与推进舱分离,返回舱成功着陆,担负搜救回收任务的搜救分队及时发现目标并抵达着陆现场。返回舱舱门打开后,医监医保人员确认航天员身体健康。

航天员蔡旭哲、宋令东、王浩泽出舱/央视新闻截图

本次返回任务经历了分离、制动、再入、减速、着陆缓冲五大阶段,可以说是环环相扣。其中,再入大气层时风险最大,需要克服高温环境和“黑障区”无法直接通信等难点。

中国航天科技集团刁伟鹤说,返回主要是采用热防护的技术,姿态的精准控制,包括双环制导、姿态自动配平等,这些都能保证再入的姿态稳定。近些年来针对黑障期间通讯问题做了很多工作,虽然无法跟地面实现通信,但是通过地面的一些雷达还有光学的跟踪,实际上也实现了在黑障区内对返回舱的姿态测量、监测,可以确保整个返回过程是受控的,能够保证安全性。

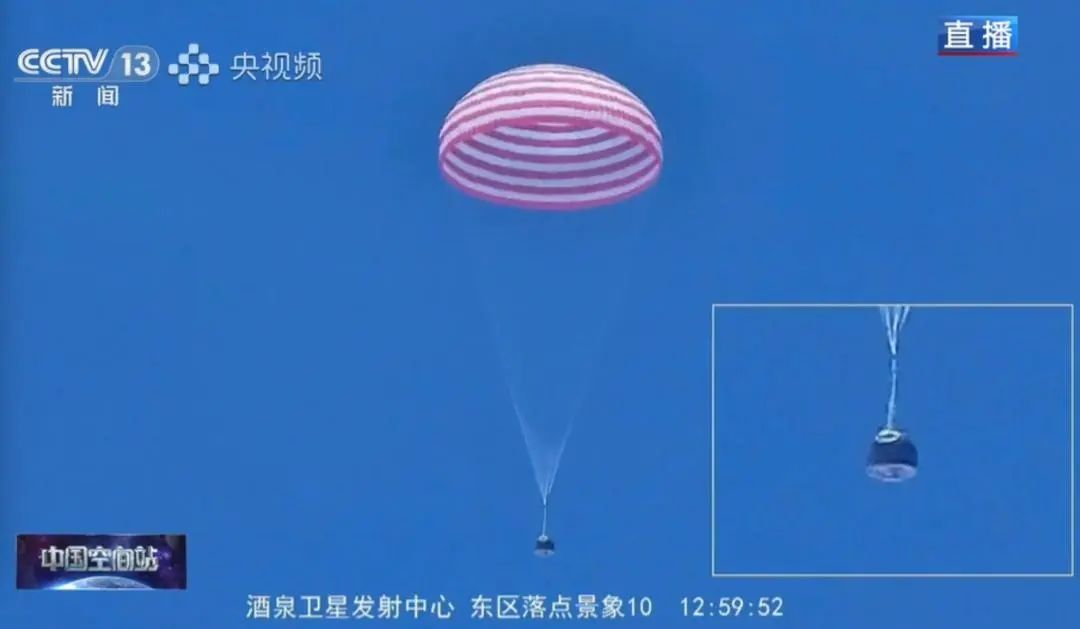

主伞护航下返回舱减速/央视新闻直播截图

在神舟十九号返回舱回收着陆阶段,引导伞、减速伞、主伞被逐级拉出并降速。在返回舱距离地面1米左右时,4台反推发动机同时点火,将返回舱的速度降低到每秒1到2米,等同于“步行速度”,实现平稳着陆。

中国航天科技集团李少腾介绍,最后10公里就是一个空中刹车的过程,开始的高度就是距离地面10公里左右,这个时候返回舱大概以200米每秒的速度在下降,接近我们平常坐的民航客机的巡航速度。为了保证航天员和返回舱的安全,刹车的过程是一步一步来的,从10公里高度开始一直到距离地面1米,返回舱采用了多级减速的方案,最终保证它能平稳地着陆。

返回舱落地瞬间/央视新闻直播截图

护送航天员回家的“主力”之一——红白相间的主伞的面积1200平方米,相当于3个篮球场大小,重量不到100公斤,体积约180升,折叠包装后可以放入普通家用冰箱内。主伞采用高强度纤维材料,像丝绸一样轻薄,但强度韧性极高。从结构来看,主伞由1900多片伞衣、96根伞绳组成,还有90多条径向带和20多条纬向带,缝线总长度能达到10公里。

李少腾说,主伞如此的巨大,开伞的过程只有十几秒的时间,但是背后凝聚了很多人的心血在里边。需要30多个工序的制作,20多个工序的包装过程,40多个工序的装配过程,相当于一步一步从原材料做成了伞,把它包装起来放到飞船上。现场有一句口号叫“为航天员织就回家的路”,这就是每个人心里凝聚的一句话。

医监医保人员上前检查/央视新闻直播截图

神舟十九号载人飞船于2024年10月30日从酒泉卫星发射中心发射升空,随后与天和核心舱对接形成组合体。3名航天员在轨驻留 183天,期间进行了3次出舱活动,完成空间站空间碎片防护装置安装、多次货物出舱任务,先后开展了舱内外设备设施安装、调试、巡检、维护维修等各项工作,为空间站长期稳定在轨运行进一步积累了宝贵的数据和经验。乘组在2024年12月17日首次出舱活动期间,创造了航天员单次出舱活动时长世界纪录。

在轨驻留期间,乘组还在地面科研人员密切配合下,完成了涉及微重力基础物理、空间材料科学、空间生命科学、航天医学、航天技术等领域的大量空间科学实(试)验。

空中和地面力量护航 空中和地面力量护航/央视新闻直播截图

内容来源:北京交通广播记者 孙媛

编辑:盖盖

值班主编:彭菲

监制:赵鹏

点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

点击右上角 QQ

QQ

点击浏览器下方“ ”分享QQ好友Safari浏览器请点击“

”分享QQ好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮