4月23日,参加第三届联合国教科文组织国际博物馆高级别论坛的嘉宾在参观良渚古城遗址公园。

4月23日至25日,第三届联合国教科文组织国际博物馆高级别论坛在浙江杭州良渚召开,来自60余个国家和地区的专家共聚一堂,探讨博物馆在文化遗产保护、新技术应用等方面的经验做法。

良渚遗址是中华五千年文明史的实证。2019年,良渚古城遗址成功列入《世界遗产名录》,掀开保护与利用的新篇章。近年来,良渚遗址持续推进科技考古,深化“良渚遗址5000+”数智应用,覆盖大遗址“发掘-保护-研究-利用”全流程。2024年,全国首个潮湿环境土遗址保护实验室在良渚揭牌,攻坚南方潮湿环境下的遗址保护难题。此外,良渚博物院不断升级完善数字化参访体验技术,让良渚文化更生动地展示在游客面前。科技之光正照亮这一5000余年前的古文明,在保护和利用中展现世界遗产的魅力。

新华社记者 江汉 摄

4月23日,参加第三届联合国教科文组织国际博物馆高级别论坛的嘉宾在参观良渚博物院。

4月23日至25日,第三届联合国教科文组织国际博物馆高级别论坛在浙江杭州良渚召开,来自60余个国家和地区的190余名专家共聚一堂,探讨博物馆在文化遗产保护、新技术应用等方面的经验做法。

良渚遗址是中华五千年文明史的实证。2019年,良渚古城遗址成功列入《世界遗产名录》,掀开保护与利用的新篇章。近年来,良渚遗址持续推进科技考古,深化“良渚遗址5000+”数智应用,覆盖大遗址“发掘-保护-研究-利用”全流程。2024年,全国首个潮湿环境土遗址保护实验室在良渚揭牌,攻坚南方潮湿环境下的遗址保护难题。此外,良渚博物院不断升级完善数字化参访体验技术,让良渚文化更生动地展示在游客面前。科技之光正照亮这一5000余年前的古文明,在保护和利用中展现世界遗产的魅力。

新华社记者 江汉 摄

4月23日,参加第三届联合国教科文组织国际博物馆高级别论坛的嘉宾使用AR(增强现实)眼镜观看良渚博物院展品。

4月23日至25日,第三届联合国教科文组织国际博物馆高级别论坛在浙江杭州良渚召开,来自60余个国家和地区的190余名专家共聚一堂,探讨博物馆在文化遗产保护、新技术应用等方面的经验做法。

良渚遗址是中华五千年文明史的实证。2019年,良渚古城遗址成功列入《世界遗产名录》,掀开保护与利用的新篇章。近年来,良渚遗址持续推进科技考古,深化“良渚遗址5000+”数智应用,覆盖大遗址“发掘-保护-研究-利用”全流程。2024年,全国首个潮湿环境土遗址保护实验室在良渚揭牌,攻坚南方潮湿环境下的遗址保护难题。此外,良渚博物院不断升级完善数字化参访体验技术,让良渚文化更生动地展示在游客面前。科技之光正照亮这一5000余年前的古文明,在保护和利用中展现世界遗产的魅力。

新华社记者 江汉 摄

4月23日,游客在讲解员的带领下参观良渚博物院。

4月23日至25日,第三届联合国教科文组织国际博物馆高级别论坛在浙江杭州良渚召开,来自60余个国家和地区的190余名专家共聚一堂,探讨博物馆在文化遗产保护、新技术应用等方面的经验做法。

良渚遗址是中华五千年文明史的实证。2019年,良渚古城遗址成功列入《世界遗产名录》,掀开保护与利用的新篇章。近年来,良渚遗址持续推进科技考古,深化“良渚遗址5000+”数智应用,覆盖大遗址“发掘-保护-研究-利用”全流程。2024年,全国首个潮湿环境土遗址保护实验室在良渚揭牌,攻坚南方潮湿环境下的遗址保护难题。此外,良渚博物院不断升级完善数字化参访体验技术,让良渚文化更生动地展示在游客面前。科技之光正照亮这一5000余年前的古文明,在保护和利用中展现世界遗产的魅力。

新华社记者 江汉 摄

这是4月23日拍摄的第三届联合国教科文组织国际博物馆高级别论坛现场。

4月23日至25日,第三届联合国教科文组织国际博物馆高级别论坛在浙江杭州良渚召开,来自60余个国家和地区的190余名专家共聚一堂,探讨博物馆在文化遗产保护、新技术应用等方面的经验做法。

良渚遗址是中华五千年文明史的实证。2019年,良渚古城遗址成功列入《世界遗产名录》,掀开保护与利用的新篇章。近年来,良渚遗址持续推进科技考古,深化“良渚遗址5000+”数智应用,覆盖大遗址“发掘-保护-研究-利用”全流程。2024年,全国首个潮湿环境土遗址保护实验室在良渚揭牌,攻坚南方潮湿环境下的遗址保护难题。此外,良渚博物院不断升级完善数字化参访体验技术,让良渚文化更生动地展示在游客面前。科技之光正照亮这一5000余年前的古文明,在保护和利用中展现世界遗产的魅力。

新华社记者 江汉 摄

4月23日,参加第三届联合国教科文组织国际博物馆高级别论坛的嘉宾在参观良渚博物院。

4月23日至25日,第三届联合国教科文组织国际博物馆高级别论坛在浙江杭州良渚召开,来自60余个国家和地区的190余名专家共聚一堂,探讨博物馆在文化遗产保护、新技术应用等方面的经验做法。

良渚遗址是中华五千年文明史的实证。2019年,良渚古城遗址成功列入《世界遗产名录》,掀开保护与利用的新篇章。近年来,良渚遗址持续推进科技考古,深化“良渚遗址5000+”数智应用,覆盖大遗址“发掘-保护-研究-利用”全流程。2024年,全国首个潮湿环境土遗址保护实验室在良渚揭牌,攻坚南方潮湿环境下的遗址保护难题。此外,良渚博物院不断升级完善数字化参访体验技术,让良渚文化更生动地展示在游客面前。科技之光正照亮这一5000余年前的古文明,在保护和利用中展现世界遗产的魅力。

新华社记者 江汉 摄

4月23日,参加第三届联合国教科文组织国际博物馆高级别论坛的嘉宾在参观良渚古城遗址公园。

4月23日至25日,第三届联合国教科文组织国际博物馆高级别论坛在浙江杭州良渚召开,来自60余个国家和地区的190余名专家共聚一堂,探讨博物馆在文化遗产保护、新技术应用等方面的经验做法。

良渚遗址是中华五千年文明史的实证。2019年,良渚古城遗址成功列入《世界遗产名录》,掀开保护与利用的新篇章。近年来,良渚遗址持续推进科技考古,深化“良渚遗址5000+”数智应用,覆盖大遗址“发掘-保护-研究-利用”全流程。2024年,全国首个潮湿环境土遗址保护实验室在良渚揭牌,攻坚南方潮湿环境下的遗址保护难题。此外,良渚博物院不断升级完善数字化参访体验技术,让良渚文化更生动地展示在游客面前。科技之光正照亮这一5000余年前的古文明,在保护和利用中展现世界遗产的魅力。

新华社记者 江汉 摄

4月23日,参加第三届联合国教科文组织国际博物馆高级别论坛的嘉宾在参观良渚博物院。

4月23日至25日,第三届联合国教科文组织国际博物馆高级别论坛在浙江杭州良渚召开,来自60余个国家和地区的190余名专家共聚一堂,探讨博物馆在文化遗产保护、新技术应用等方面的经验做法。

良渚遗址是中华五千年文明史的实证。2019年,良渚古城遗址成功列入《世界遗产名录》,掀开保护与利用的新篇章。近年来,良渚遗址持续推进科技考古,深化“良渚遗址5000+”数智应用,覆盖大遗址“发掘-保护-研究-利用”全流程。2024年,全国首个潮湿环境土遗址保护实验室在良渚揭牌,攻坚南方潮湿环境下的遗址保护难题。此外,良渚博物院不断升级完善数字化参访体验技术,让良渚文化更生动地展示在游客面前。科技之光正照亮这一5000余年前的古文明,在保护和利用中展现世界遗产的魅力。

新华社记者 江汉 摄

拼版照片:左图为科研人员在良渚古城遗址世界遗产检测管理中心利用数智应用远程操控无人机;右图为无人机从良渚遗址无人机机场起飞进行遗产要素定期巡查(4月18日摄)。

4月23日至25日,第三届联合国教科文组织国际博物馆高级别论坛在浙江杭州良渚召开,来自60余个国家和地区的190余名专家共聚一堂,探讨博物馆在文化遗产保护、新技术应用等方面的经验做法。

良渚遗址是中华五千年文明史的实证。2019年,良渚古城遗址成功列入《世界遗产名录》,掀开保护与利用的新篇章。近年来,良渚遗址持续推进科技考古,深化“良渚遗址5000+”数智应用,覆盖大遗址“发掘-保护-研究-利用”全流程。2024年,全国首个潮湿环境土遗址保护实验室在良渚揭牌,攻坚南方潮湿环境下的遗址保护难题。此外,良渚博物院不断升级完善数字化参访体验技术,让良渚文化更生动地展示在游客面前。科技之光正照亮这一5000余年前的古文明,在保护和利用中展现世界遗产的魅力。

新华社记者 翁忻旸 摄

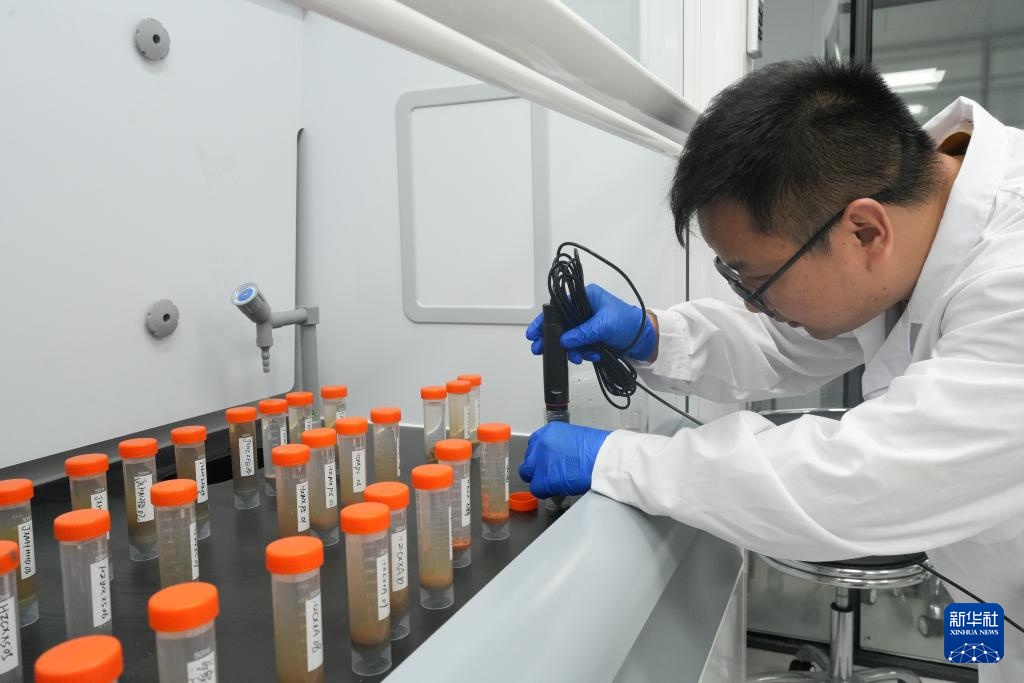

在良渚古城遗址世界遗产检测管理中心,科研人员在做遗址土样酸碱度测试(4月18日摄)。

4月23日至25日,第三届联合国教科文组织国际博物馆高级别论坛在浙江杭州良渚召开,来自60余个国家和地区的190余名专家共聚一堂,探讨博物馆在文化遗产保护、新技术应用等方面的经验做法。

良渚遗址是中华五千年文明史的实证。2019年,良渚古城遗址成功列入《世界遗产名录》,掀开保护与利用的新篇章。近年来,良渚遗址持续推进科技考古,深化“良渚遗址5000+”数智应用,覆盖大遗址“发掘-保护-研究-利用”全流程。2024年,全国首个潮湿环境土遗址保护实验室在良渚揭牌,攻坚南方潮湿环境下的遗址保护难题。此外,良渚博物院不断升级完善数字化参访体验技术,让良渚文化更生动地展示在游客面前。科技之光正照亮这一5000余年前的古文明,在保护和利用中展现世界遗产的魅力。

新华社记者 翁忻旸 摄

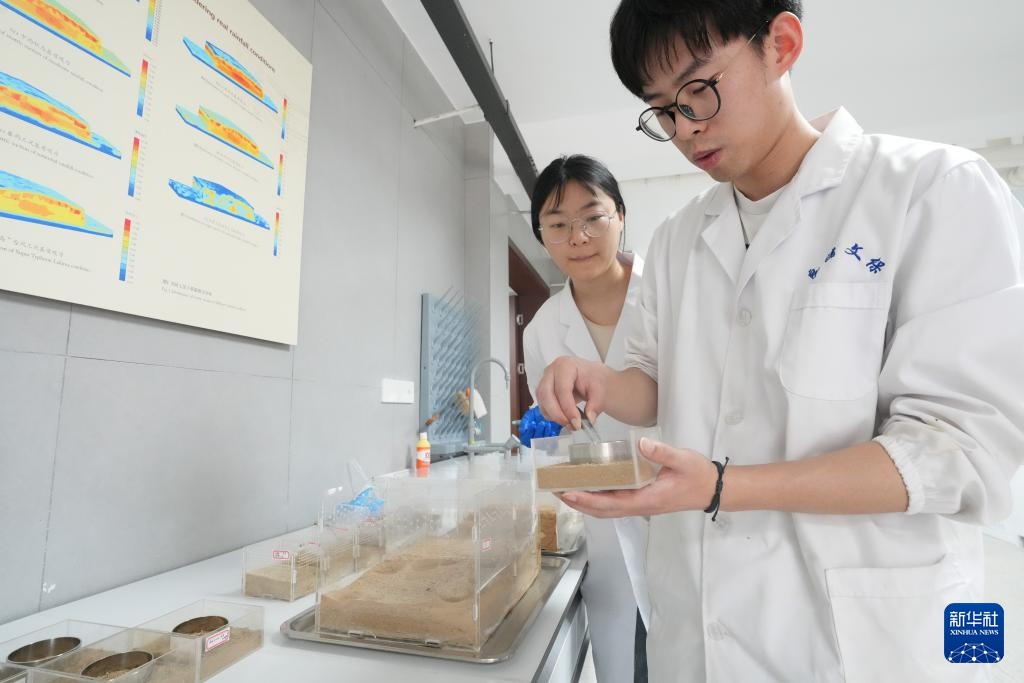

在良渚古城遗址世界遗产检测管理中心,科研人员在做遗址复原展示面蚁狮病害物理防治实验(4月18日摄)。

4月23日至25日,第三届联合国教科文组织国际博物馆高级别论坛在浙江杭州良渚召开,来自60余个国家和地区的190余名专家共聚一堂,探讨博物馆在文化遗产保护、新技术应用等方面的经验做法。

良渚遗址是中华五千年文明史的实证。2019年,良渚古城遗址成功列入《世界遗产名录》,掀开保护与利用的新篇章。近年来,良渚遗址持续推进科技考古,深化“良渚遗址5000+”数智应用,覆盖大遗址“发掘-保护-研究-利用”全流程。2024年,全国首个潮湿环境土遗址保护实验室在良渚揭牌,攻坚南方潮湿环境下的遗址保护难题。此外,良渚博物院不断升级完善数字化参访体验技术,让良渚文化更生动地展示在游客面前。科技之光正照亮这一5000余年前的古文明,在保护和利用中展现世界遗产的魅力。

新华社记者 翁忻旸 摄

工作人员在良渚古城遗址世界遗产检测管理中心利用“良渚遗址5000+”数智应用监测遗址实时状况(4月18日摄)。

4月23日至25日,第三届联合国教科文组织国际博物馆高级别论坛在浙江杭州良渚召开,来自60余个国家和地区的190余名专家共聚一堂,探讨博物馆在文化遗产保护、新技术应用等方面的经验做法。

良渚遗址是中华五千年文明史的实证。2019年,良渚古城遗址成功列入《世界遗产名录》,掀开保护与利用的新篇章。近年来,良渚遗址持续推进科技考古,深化“良渚遗址5000+”数智应用,覆盖大遗址“发掘-保护-研究-利用”全流程。2024年,全国首个潮湿环境土遗址保护实验室在良渚揭牌,攻坚南方潮湿环境下的遗址保护难题。此外,良渚博物院不断升级完善数字化参访体验技术,让良渚文化更生动地展示在游客面前。科技之光正照亮这一5000余年前的古文明,在保护和利用中展现世界遗产的魅力。

新华社记者 翁忻旸 摄

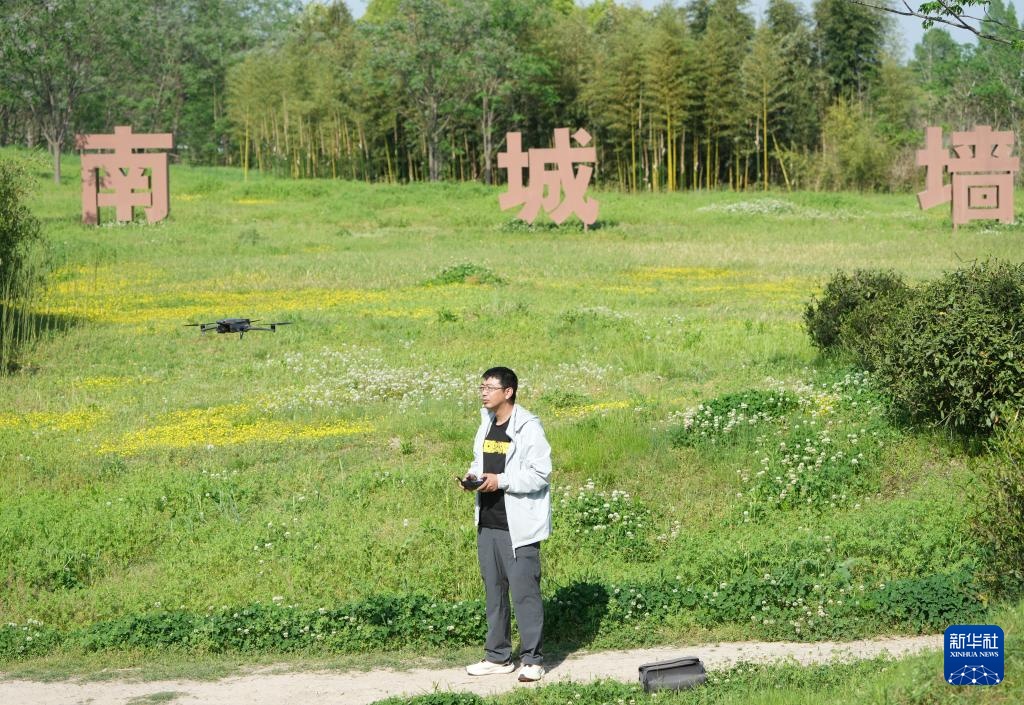

科研人员在良渚古城用无人机拍摄遗址形态格局(4月18日摄)。

4月23日至25日,第三届联合国教科文组织国际博物馆高级别论坛在浙江杭州良渚召开,来自60余个国家和地区的190余名专家共聚一堂,探讨博物馆在文化遗产保护、新技术应用等方面的经验做法。

良渚遗址是中华五千年文明史的实证。2019年,良渚古城遗址成功列入《世界遗产名录》,掀开保护与利用的新篇章。近年来,良渚遗址持续推进科技考古,深化“良渚遗址5000+”数智应用,覆盖大遗址“发掘-保护-研究-利用”全流程。2024年,全国首个潮湿环境土遗址保护实验室在良渚揭牌,攻坚南方潮湿环境下的遗址保护难题。此外,良渚博物院不断升级完善数字化参访体验技术,让良渚文化更生动地展示在游客面前。科技之光正照亮这一5000余年前的古文明,在保护和利用中展现世界遗产的魅力。

新华社记者 翁忻旸 摄

科研人员在良渚古城南城墙遗址取土样(4月18日摄)。

4月23日至25日,第三届联合国教科文组织国际博物馆高级别论坛在浙江杭州良渚召开,来自60余个国家和地区的190余名专家共聚一堂,探讨博物馆在文化遗产保护、新技术应用等方面的经验做法。

良渚遗址是中华五千年文明史的实证。2019年,良渚古城遗址成功列入《世界遗产名录》,掀开保护与利用的新篇章。近年来,良渚遗址持续推进科技考古,深化“良渚遗址5000+”数智应用,覆盖大遗址“发掘-保护-研究-利用”全流程。2024年,全国首个潮湿环境土遗址保护实验室在良渚揭牌,攻坚南方潮湿环境下的遗址保护难题。此外,良渚博物院不断升级完善数字化参访体验技术,让良渚文化更生动地展示在游客面前。科技之光正照亮这一5000余年前的古文明,在保护和利用中展现世界遗产的魅力。

新华社记者 翁忻旸 摄

在良渚古城遗址世界遗产检测管理中心,科研人员进行“草裹泥”(良渚水利系统建筑工艺)复原及裂化实验(4月18日摄)。

4月23日至25日,第三届联合国教科文组织国际博物馆高级别论坛在浙江杭州良渚召开,来自60余个国家和地区的190余名专家共聚一堂,探讨博物馆在文化遗产保护、新技术应用等方面的经验做法。

良渚遗址是中华五千年文明史的实证。2019年,良渚古城遗址成功列入《世界遗产名录》,掀开保护与利用的新篇章。近年来,良渚遗址持续推进科技考古,深化“良渚遗址5000+”数智应用,覆盖大遗址“发掘-保护-研究-利用”全流程。2024年,全国首个潮湿环境土遗址保护实验室在良渚揭牌,攻坚南方潮湿环境下的遗址保护难题。此外,良渚博物院不断升级完善数字化参访体验技术,让良渚文化更生动地展示在游客面前。科技之光正照亮这一5000余年前的古文明,在保护和利用中展现世界遗产的魅力。

新华社记者 翁忻旸 摄

科研人员在良渚古城南城墙遗址取土样(4月18日摄)。

4月23日至25日,第三届联合国教科文组织国际博物馆高级别论坛在浙江杭州良渚召开,来自60余个国家和地区的190余名专家共聚一堂,探讨博物馆在文化遗产保护、新技术应用等方面的经验做法。

良渚遗址是中华五千年文明史的实证。2019年,良渚古城遗址成功列入《世界遗产名录》,掀开保护与利用的新篇章。近年来,良渚遗址持续推进科技考古,深化“良渚遗址5000+”数智应用,覆盖大遗址“发掘-保护-研究-利用”全流程。2024年,全国首个潮湿环境土遗址保护实验室在良渚揭牌,攻坚南方潮湿环境下的遗址保护难题。此外,良渚博物院不断升级完善数字化参访体验技术,让良渚文化更生动地展示在游客面前。科技之光正照亮这一5000余年前的古文明,在保护和利用中展现世界遗产的魅力。

新华社记者 翁忻旸 摄