新华社太原4月5日电 题:太原北齐壁画博物馆:试试感受“直抵历史现场”

新华社记者张哲

【博物馆故事】

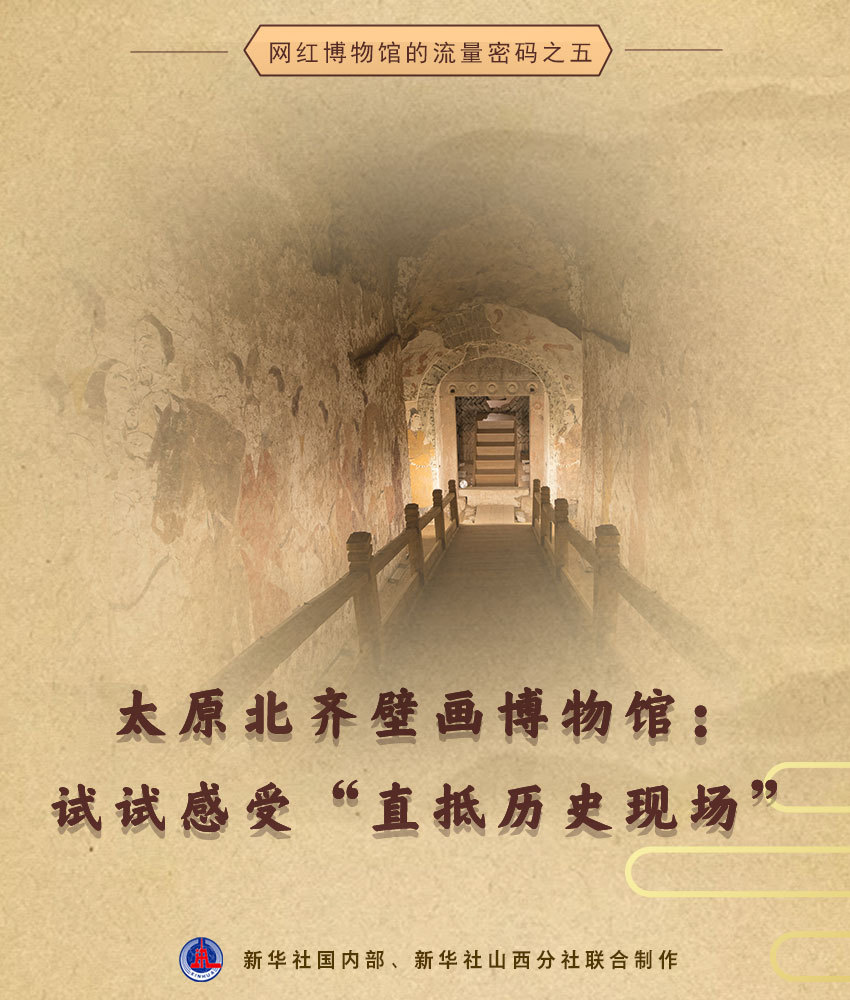

这是一座建在考古遗址上的专题博物馆,凭借独特的位置优势与沉浸式参观体验,开馆不到两年便吸粉无数,成为游客到太原后的“宝藏打卡地”。

太原北齐壁画博物馆,位于山西太原市迎泽区,建立在1400年前的北齐历史遗存之上,以“2002年度全国十大考古新发现”之一的北齐徐显秀墓为核心内容。观众可透过玻璃直观墓葬原貌。慕名而来的有壁画美术爱好者、魏晋南北朝历史迷,还有大量中小学生,是学生的第二课堂、家长“遛娃”的好去处。

“地上千载变化无常,地下一世繁华依旧。”如果在春日黄昏踏入这片建筑群,人们瞬间会被粗犷的类夯土肌理与流线型钢结构碰撞出的“废土美学”击中。

博物馆的展陈采取“传统”与“科技”、“遗址”与“专题”相融合的复调叙事,以三大展厅为纽带,巧妙串联起徐显秀墓、娄叡墓、九原岗墓、水泉梁墓等4座山西北齐高规格墓葬壁画。漫步其中,北齐的社会万象与艺术成就历历在目。

博物馆以北齐壁画为灵魂,深度融合科技与艺术,主打“沉浸式参观、体感式浏览”,利用VR、裸眼3D、环幕动画等前沿数媒科技手段,生动呈现出壁画中“胡人乐舞”的灵动身姿、西域驼队的漫漫征途,尽显历史上北齐晋阳作为“国际大都会”文明交融的繁荣盛景。

日前,太原北齐壁画博物馆馆长王江接受了新华社记者的采访。

【对话馆长】

记者:相较于其他壁画博物馆,北齐壁画博物馆最大的特点是什么?

王江:太原北齐壁画博物馆的独特性,是以原址保护为基础,以科技活化为主线,以多元文化交融为灵魂,构建一个集历史真实性、艺术感染力与科技互动性于一体的多维叙事空间,打造了壁画墓葬原址保护和科技展示的创新模式。

记者:馆内哪一幅壁画游客最喜欢?

王江:徐显秀墓室内北壁的《宴饮图》最受游客青睐。

《宴饮图》尽显北齐高超的绘画水准。画家运用铁线勾勒和晕染技法,线条疏密得当,展示了北齐“简易标美”的疏体风格。这幅壁画宛如一面镜子,生动地反映出北齐时期的社会风貌、宴飨文化与民族融合。

此外,博物馆借助数字技术,赋予了《宴饮图》新的活力。游客站在墓葬封土堆旁,戴上VR眼镜,就能“走进”壁画,沉浸式体验徐显秀夫妇身着华服举杯宴饮、乐伎奏响激昂胡乐的场景。

《宴饮图》还被搬上互动投影墙,游客拨动琵琶弦,便可与乐伎共奏一曲,还可以通过操作电子屏幕答题,触发图中乐手演奏笛子,极大地增强了观展的趣味性和互动性,让游客拥有“人在画中游”的奇妙体验。

图为徐显秀墓室内《宴饮图》。(受访单位供图)

记者:为什么说参观太原北齐壁画博物馆仿佛赴一场“线条的盛宴”?

王江:北齐壁画的线条运用了多种表现手法,其中铁线描是最为突出的一种。这种线条如铁丝般刚劲有力、均匀流畅,使得画面中的人物、马匹等形象轮廓清晰,富有质感。

如徐显秀墓仪卫出行图中,人物的服饰、马匹的毛发等都是通过细腻而刚劲的铁线描来表现,不仅展现出物体的形态,更赋予它们庄重、沉稳的气质。

画家陈丹青曾评价:北齐所代表的中国壁画是空前绝后的,完全可以与埃及、罗马的壁画在同一个艺术水准上,是中国线条美学的最高境界。

画师通过线条的粗细、长短、疏密变化,生动地表现出人物的体态、神情以及物体的结构、质感。壁画中的色彩丰富而鲜艳,以红、黄、蓝、绿等为主色调,通过线条的勾勒,这些色彩相互交织、碰撞,形成了绚丽多彩的画面。这种通过线条构建的精妙构图,让壁画具有强烈的艺术感染力和视觉冲击力。

图为太原北齐壁画博物馆外景。(受访单位供图)

记者:众所周知,壁画的保存和修复难度很大,你们有什么好办法?

王江:我们采用“原址保护+高比例实物展”的模式。这既是对墓葬类文化遗产展示的突破,也对文物保护技术提出了前所未有的挑战。博物馆秉持“环境控制下的科学监测和保护,在稳定的条件下减少对文物的干预,达到最小干预乃至不干预”的理念,形成自己的博物馆监管保护体系。

徐显秀墓壁画的原址保护堪称“在鸡蛋壳上绣花”。面对墓室结构不稳定、环境湿度控制等问题,博物馆通过筛选兼容性修复材料、搭建保护性建筑、进行生物病害防治等措施进行修复与保护,并建设了预防性保护体系,形成监测、调控、预警于一体的科学保护系统,能够及时了解墓葬湿温度、土壤含水率以及土体变形等情况,作出相应的环境调控或保护等措施。博物馆还通过恒温恒湿控制系统,使遗址处于稳定的状态,达到科技保护的效果。

点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

点击右上角 QQ

QQ

点击浏览器下方“ ”分享QQ好友Safari浏览器请点击“

”分享QQ好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮