春日·蒿子·味道

那些蒿子x

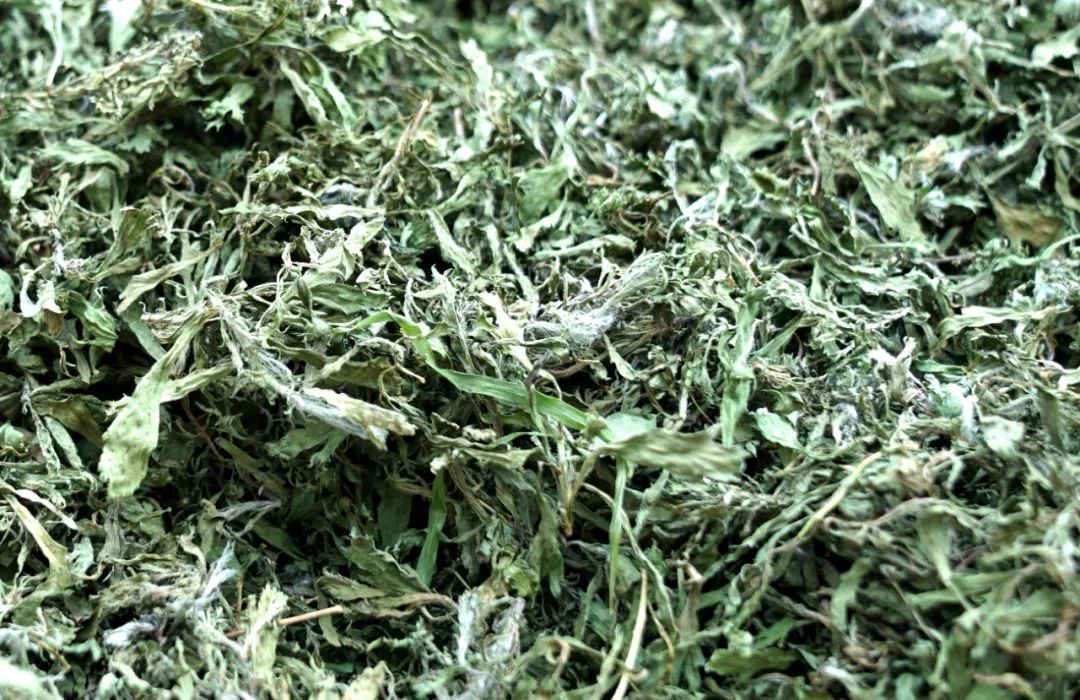

必须有各种蒿

来为大地的春天

营造一点怪怪的香味

否则过去的药铺

将无法在街头以类似的味道

招引人们停下脆弱的脚步

向大自然致敬

并求得从心灵到身体的慰藉

很小的时候,我就注意到各种蒿子,因为玩耍时偶尔会用到它们,但它们遗留在手上的怪味,却非我所喜。

记忆中,那时的人们从不吃蒿子,顶多在端午节的时候,砍一些个头比较大的蒿子(也叫“艾”),插在门头,据说能辟邪。这种蒿子在晒干之后,还是良好的柴火,烧土灶、起炉子效果佳。但也仅此而已。

蒿子,终究改不了野草的身份。

翘翘错薪,言刈其蒌;

之子于归,言秣其驹。

(《诗经·国风·周南·汉广》)

据说诗中“蒌”即蒌蒿,也叫白蒿。我怀疑它对应合肥人所称的“芦蒿”。因为芦蒿的季节正好对应《惠崇春江晚景》——

竹外桃花三两枝,

春江水暖鸭先知。

蒌蒿满地芦芽短,

正是河豚欲上时。

——这时节的芦蒿极嫩,指甲掐一掐就断。饭店用它炒咸肉丝,我从来没吃厌倦。而且它没有我童年时代对一般蒿子味道的回避心理,是那种宜人的香,比芹菜香稍浓,比芫荽香稍淡。

在美食家苏轼的诗中,蒌蒿作为食物,可能是从《诗经》延续而来,很久了。虽然我童年的饭桌记忆中没有它,却不妨碍其美味的历史,更不妨碍我给它创造新的内容。比如有一次,我突发奇想,用鱿鱼须与它搭配,加土酱爆炒,似乎别有风味。

但苏轼所言蒌蒿,未必与我所说一致。他可能继承了《诗经》里的名称,而陆玑的《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》说蒌蒿:

……其叶似艾,白色,长数寸,高丈余,好生水边及泽中,正月根芽生,旁茎正白。生食之,香而脆美,其叶又可蒸为茹。

——如果我错了,那么很高兴。因为这说明很多种蒿子都是可以吃的,有利于进一步开发大家对美食的想象力和追求兴趣。水边居然生活着身材这么魁梧的蒿子,在我的记忆中不曾浮现,而它们在苏轼的眼中,却与河豚并列!

可惜现在野生河豚稀罕了,我们很难在一个美好的季节,将它与蒌蒿、芦芽纳入同一个画框或铁锅。所以即便在高级饭店,我们也难得遇见苏轼当年的口福。

而早先的长江土著们,是多么幸福!他们能轻易捕捉河豚,苏门四学士中的张耒在《明道杂志》中说,长江边人吃河豚“但用蒌蒿、荻笋(即芦芽)、菘菜三物”烹煮。这体现的是当今一个遍布大街小巷的概念——纯绿色、无公害食品。而这三样时鲜植物与河豚搭配,是有中医学依据的,李时珍在《本草纲目》中指出——

(蒌蒿)利膈开胃,杀河豚毒。

——拼死吃河豚一说,在这里被轻松化解于植物。希望当代科学家能证明它。

想想吧,大地是多么神奇!安排了各种各样的植物、动物,彼此间还有无限种呼应方式。

想起金木水火土相生相克的古代哲学兼科学了吧?它们或许有道理,哪怕有些说法尚不便用现代科学证明,那也未必是中国古人的错,亦有可能是现代科学的局限。

每一个春天都给我们带来各种蒿子,它们中的一些已经从野草、野菜,发展到人工培植的常用蔬菜了。蒌蒿是上世纪90年代开始培植,不知它的药用性质与野生的是否有些差距?反正我不打算用它来给河豚解毒——但炒咸肉可以。

文字 | 张晓失

图片 | 本报资料图、安徽图片网(王牌)、安徽金陵大饭店

点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

点击右上角 QQ

QQ

点击浏览器下方“ ”分享QQ好友Safari浏览器请点击“

”分享QQ好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮