国家最高科学技术奖获得者、中国科学院院士、南方科技大学校长薛其坤领衔,南方科技大学、粤港澳大湾区量子科学中心与清华大学联合研究团队近日在国际学术期刊《自然》线上发表研究成果,发现常压下镍氧化物的高温超导电性,为解决高温超导机理的科学难题提供了新突破口。

“以前,全球科学家对铜基和铁基两类高温超导体的研究,就好比一个人摸到了象鼻子,另一个人摸到了象腿,大家只了解到部分情况。”薛其坤比喻说。

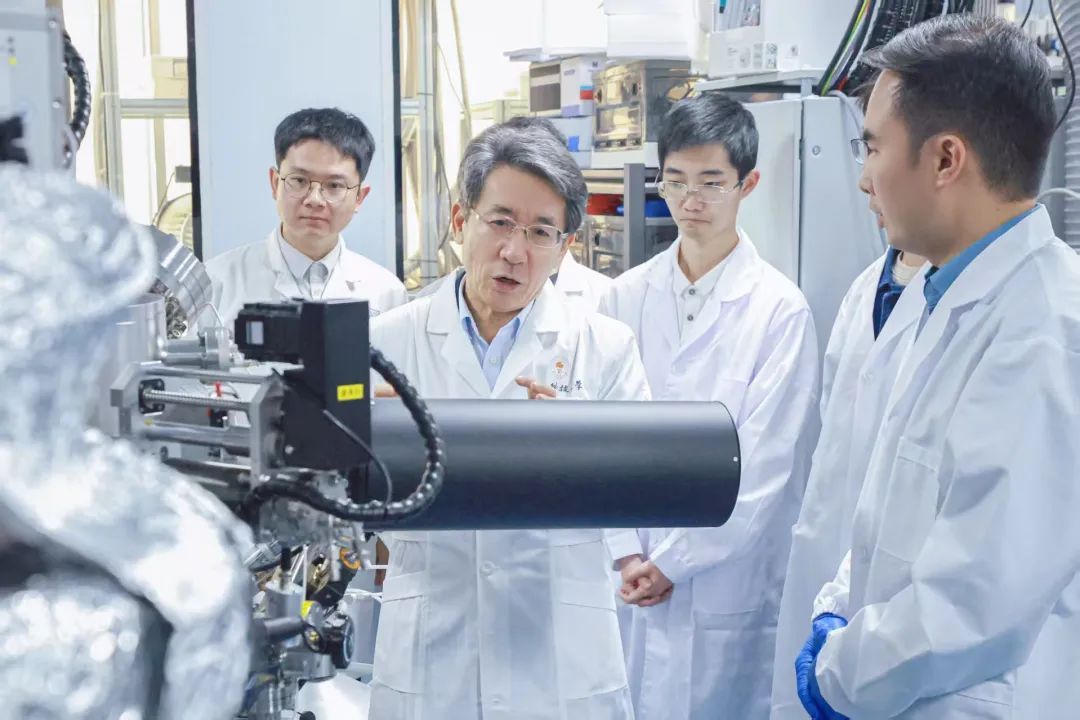

薛其坤(中)和团队成员在实验室。南方科技大学供图

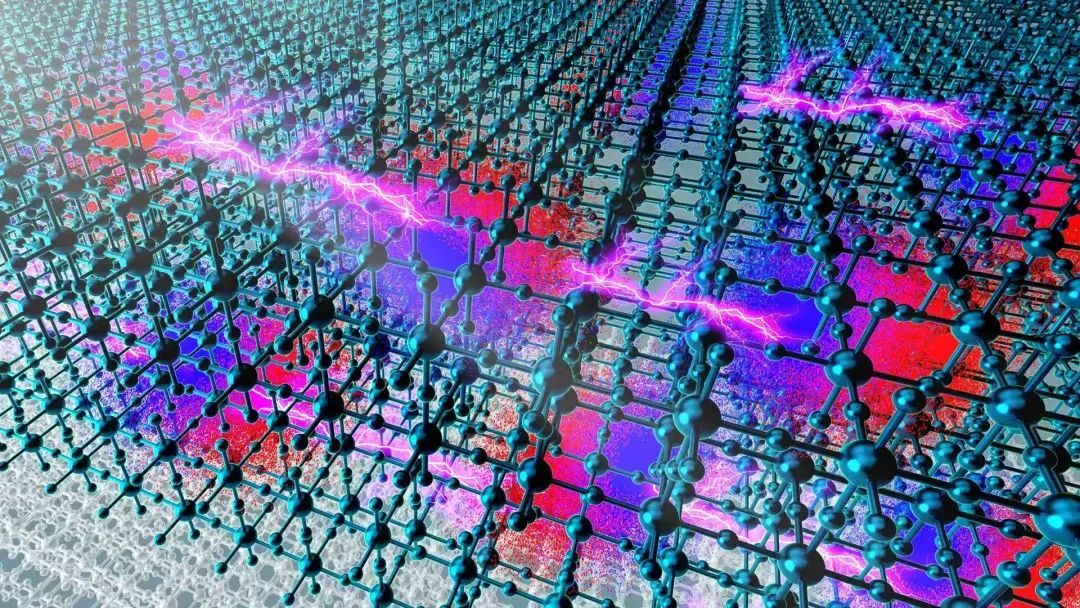

这一发现如同摸到了大象的另一个侧面,为解决高温超导机理的科学难题提供了全新突破口。这也让镍基材料成为第三类在常压下突破40K(热力学温度,相当于零下233.15摄氏度)“麦克米兰极限”的高温超导材料体系。

在薛其坤看来,这一成果意义重大,有助于推动超导技术产业化,惠及千家万户,“镍基超导材料一旦可以变成有用的材料,未来有可能用于超导电子学,发展出低能耗器件。另外,这一体系一旦稳定下来,未来也有可能用于量子计算机芯片,因为薄膜的形态更利于制造器件”。

薛其坤团队发现的常压下镍氧化物高温超导电性研究成果示意图。南方科技大学供图

院士引领“90后”团队冲刺

实验室里的“热血接力赛”

南科大超导实验室的工作氛围热火朝天,一群平均年龄28岁的年轻人,正努力“解码”镍基超导材料的微观世界。为尽快在神秘“量子迷宫”打开新通道,他们经常开展“接力赛”,在同一个目标的驱使下合作无间。

“在常压下镍氧化物薄膜高温超导电性的发现过程中,团队里的年轻人展现出了科研报国的理想信念、敢闯敢试的拼搏精神、始终如一的科研激情,这支撑着大家齐心协力、忘我工作。”薛其坤欣慰地说,这支以“90后”为主力的团队奋力拼搏,推动我国在高温超导研究领域取得重大突破。

团队负责人、南科大副教授陈卓昱今年35岁,从小酷爱物理。2008年,他作为广东省物理竞赛冠军被保送至清华大学物理系,面对“转热门专业”的诱惑,他坚定扎根物理世界。后来,陈卓昱赴美国斯坦福大学深造。3年前,他回国到南科大任教。在薛其坤领导下,他从零开始组建超导机理实验室,开展高温超导研究。

刻进DNA的科研热情,纯粹的探索乐趣,推动陈卓昱带着这支主要由博士后和在读研究生组成的“热血战队”,攻克了多项技术难关。3年来,团队自主研发了“强氧化原子逐层外延”技术。这项技术可以在氧化能力比传统方法强上万倍的条件下,依然实现原子层的逐层生长,并精确控制化学配比,如同在纳米尺度上“搭原子积木”,构建出结构复杂、热力学亚稳、但晶体质量趋于完美的氧化物薄膜,这是氧化物薄膜外延生长技术的一次重大跨越。

“这证明这支以‘90后’为主力的年轻团队,在技术方法上具有很强的开拓创新能力。”薛其坤多次感慨,近期,DeepSeek、镍基超导材料等科技领域的突破,彰显了中国青年人才的创新创造能力。

“近年来,清华大学、北京大学、浙江大学、南科大等国内很多高校,在提升人才自主培养能力方面有所突破。”面向高水平科技自立自强的“星辰大海”,薛其坤希望更多高校坚持以人为本,注重培养青年人才和青年学生,注重呵护青年人才的科研热情,提升他们的创新创业能力。而这需要高校从创新环境营造、政策资金支持等方面,打好“组合拳”。南科大就以“创知、创新、创业”为办学特色,引导学生学好科学知识,打牢理论基础,并掌握更多创新创业技能。

从“赶跑”到“领跑”

新型研究型大学应奋力成为“创新冲锋舟”

2022年才加入南科大,为何在这么短的时间里,就能取得重大成果?陈卓昱的答案是,要有信心、勇气去破解重要的科学问题。

对DeepSeek创始人梁文锋关于创新的一些观点,陈卓昱有着强烈的共鸣。“习惯于‘跟随性创新’,可能会阻碍科研人员大胆选择并攻克那些真正重要的问题。”陈卓昱说。

“只要我们敢于直面,勇于突破,那么这些难题也并非不可攻克。当我们看到越来越多的科技突破,就会意识到,我们其实有能力去解决那些真正重要的问题。”陈卓昱说,一旦在重要的科学问题上有重大突破,就会收获技术意义、科学意义重大的科研成果。

陈卓昱在“揭秘”团队最新科研成果时,语气中透着兴奋。研究团队不仅首次构建出常压环境下的高温超导“量子高速公路”,更研发出能精准操控微观世界的“原子级绣花针”——这种革新性薄膜制备技术,让人类首次实现量子材料的“微雕艺术”,未来可能在绿色电网、量子计算机、精准医疗等领域发挥重要作用。

在薛其坤看来,新型研究型大学是统筹推进教育科技人才体制机制一体改革的“重要冲锋舟”。

“新型研究型大学应在源头创新这一方面,做出更多具有重要价值的工作,因为源头创新的重大突破,尤其是从‘0’到‘1’的这种颠覆性创新,对经济发展和技术创新有重要促进作用。”薛其坤建议,高校在开展源头创新、攻克重要的科学问题时,也应开展好跨单位、跨行业甚至跨国界的科研合作。

此次镍基超导成果的研发,就得益于南科大、粤港澳大湾区量子科学中心、清华大学的合力攻坚、各展所长。

“近年来,南科大等国内多所新型研究型大学敢于面向重要的科学问题,发起科研冲锋。”薛其坤表示,南科大将持续培养高水平科研人才,努力为国家科技创新作出更大贡献。

“国产设备+自主技术”

构建校企协同研发新范式

在实验室里捕捉稍纵即逝的科研信号,需要怎样的敏锐与执着?薛其坤带领团队用1000多次实验给出了答案。

薛其坤团队以国产设备为“战甲”,用自主技术为“利刃”,在超导的科研疆域上辟出新路。他们发现镍氧化物材料在常压下展现的“零电阻”和“抗磁性”,为破解高温超导机理提供了独特观测窗口。

作为产生此次成果的关键技术“强氧化原子逐层外延”,其诞生与粤港澳大湾区独特的产学研生态密不可分。薛其坤带领团队联动本地高端装备制造企业,不断优化“科研牵引—联合开发—迭代升级”的新型校企协同研发范式。

针对超高真空、超强氧化环境、原子级沉积精度、高度自动化等严苛要求,科研团队联动多家国产设备制造企业,迅速组建联合技术组,在技术验证和科研应用的过程中,反复迭代。他们率先打造出兼具超强氧化氛围与原子级沉积精度的薄膜外延设备,氧化效能较国际同类设备提升上万倍。

陈卓昱举例说,国产设备制造企业派驻技术人员,与研究团队深度合作。设备出现故障时,企业派人快速完成维修,或提供替代方案,支撑科研工作高效进行。

企业、产业给薛其坤团队科研突破提供“强助攻”,而薛其坤团队研发的“黑科技”又给企业、产业高质量发展提供了“新动能”。面对半导体行业对氧化物材料的迫切需求,薛其坤团队研发出超导的薄膜生长技术,“跨界”解围。这让“产业出题、科研答题、产教共荣”的模式开花结果。

“高校要强化评价改革牵引,鼓励师生针对产业需求、企业技术难题,开展‘揭榜式’科研攻关。”薛其坤说。

为促进研究成果与产业深度联动,南科大构建了技术转化体系,并引导教师根据国家战略需求和区域产业转型升级要求,选定科研攻关方向,促进技术转移转化。学校还与华为等领军企业开展联合科研项目、共建实验室、联合培育人才。

本文来源|中国教育报2025年2月22日01版,原标题《南方科技大学校长薛其坤院士带领“90后”科研团队解锁常压超导材料新体系 他们,在纳米尺度上“搭积木”》

本文作者|中国教育报记者 刘盾 通讯员 黎鉴远

点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

点击右上角 QQ

QQ

点击浏览器下方“ ”分享QQ好友Safari浏览器请点击“

”分享QQ好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮