近日,一组关于80后死亡率的数据

在网上引发广泛关注

一些微信公众号发文

“截至2024年末,

80后死亡率突破5.2%,

相当于每20个80后中

就有1人已经去世。”

“80后的死亡率已经超过70后。”

一些文章号称

这些骇人听闻的数据是来自

第七次全国人口普查的所谓“权威数据”

事实真是如此吗?

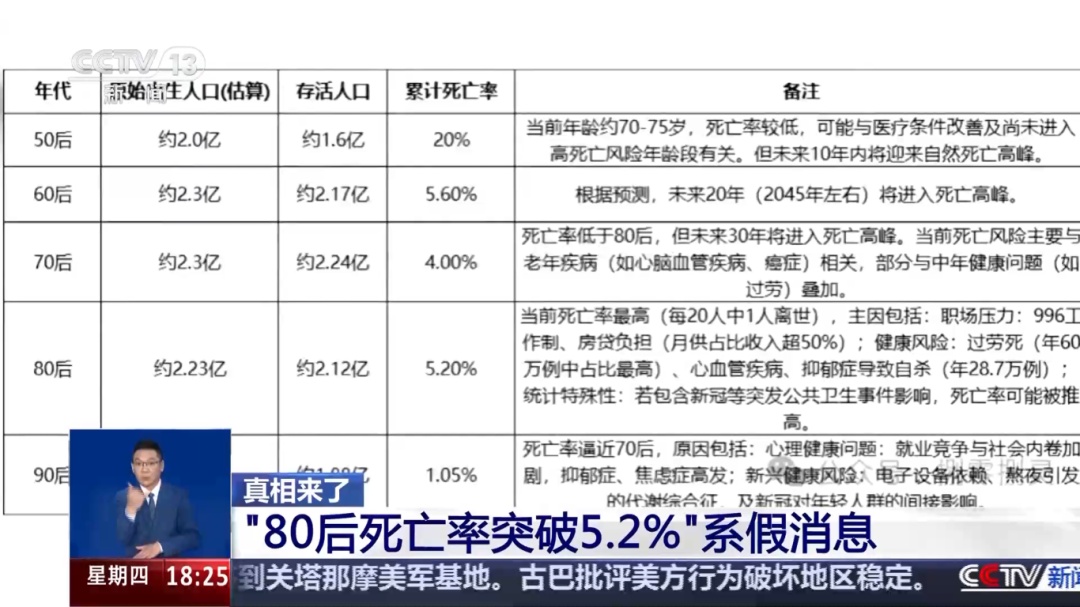

这就是日前在网络社交平台上广泛传播的表格,表格内容显示“80后累计死亡率为5.20%”。

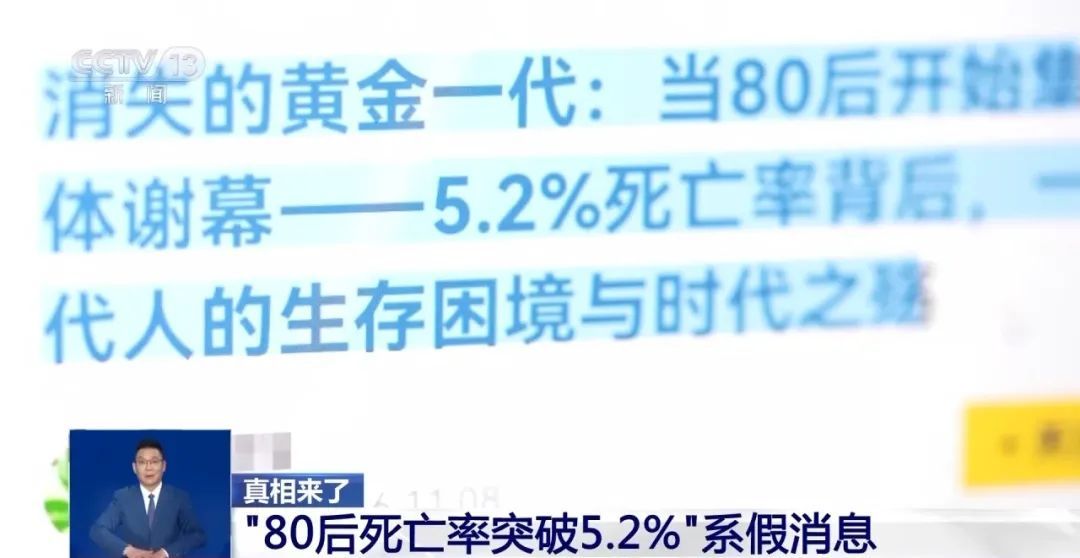

据央视新闻报道,记者梳理发现,网络上有不少引用这一数据的关于80后死亡率的文章,还有不少自媒体文章在不断渲染,比如:“80后5.2%的死亡率,开启了黄金一代的黯然离场”;再比如:“当80后开始集体谢幕——5.2%死亡率背后,一代人的生存困境与时代之殇”。

更有网络图片将所谓80后死亡率做成柱状图,称:“每20人中1人已离世”,并标注对比数据,称“70后死亡率低于更年轻的80后”。如此骇人听闻的数据,是真的吗?

中国人民大学人口与健康学院教授李婷长期从事人口发展研究,她表示,这一数据与事实严重不符。李婷在对网络上相关文章进行梳理后发现,大多数文章都号称该数据来自第七次全国人口普查的数据。然而第七次全国人口普查的时间是2020年,显然其结果无法预测2024年的死亡率。此外,人口普查数据,只会公布去年一年对应时期的死亡率,比如2020年的第七次全国人口普查,反映的是2019年11月1日到2020年10月31日的死亡率,其中并不存在针对特定群体,比如“80后的累积死亡状况”这样的统计。

中国人民大学人口与健康学院教授 李婷:从国家的统计流程,包括国家卫健委公布的每年跟死亡相关的数据,它都是一个时点数据。就是说,比如说公布的今年的预期寿命、死亡率、某个年龄的死亡率,它都是实时刻画的,比如说,1990年死亡率、2000年怎么样,这个也是国际上的官方统计最常用的方式。

而对于网络上出现的关于“5.2%”的这个死亡率的数据,李婷教授也表示,错误非常明显,因为专业统计数据中关于死亡率用千分率表示,而不是百分率。

此外,李婷教授认为,它还混淆了“累计死亡比例”与“年死亡率”的定义。

中国人民大学人口与健康学院教授 李婷:死亡率数值比较小,一般是千分之几,不可能高到5%的水平,“每20个80后中1人已离世”描述的是累积的死亡比例。

据上海网络辟谣报道,李婷教授提出,通过普查来计算死亡状况,理论上有两个方案,一个是直接利用每次普查公布的分年龄的人口数来计算。比如80后在30-39岁的存活比例,可以通过1990年普查0-9岁的总人口数/2020年普查30-39岁的总人口数来获得。但存活比例转换成死亡率需要很复杂的过程和额外信息。

另一个方案是根据普查收集的死亡数据来推算死亡水平。每一次普查登记都会询问家庭户前一年家庭成员的死亡情况,以此统计前一年的死亡人数,再通过普查平均人口数的推算,计算人口死亡率。

李婷指出,两种方法都有一定缺陷。方法一依赖于人口数据统计的准确性,但在2020年普查启动身份证号码关联以前,各次普查都存在程度不同的问题。比如早年的出生漏报,即婴幼儿年龄段的人口数量低于实际数量;又比如2010年普查因为调查方式的问题,使得流动人口在流出地和流入地两头登记的现象比较普遍,造成青壮年的重报。方法二则面临死亡漏报问题。

不过,她通过公开统计数字计算后得出,虽然两种方法都有缺陷,但是都可以证明,80后的存活状况是要好于70后的,而死亡率也要远低于5.2%这个数字。

错误死亡率源头可能为“AI运算偏差”

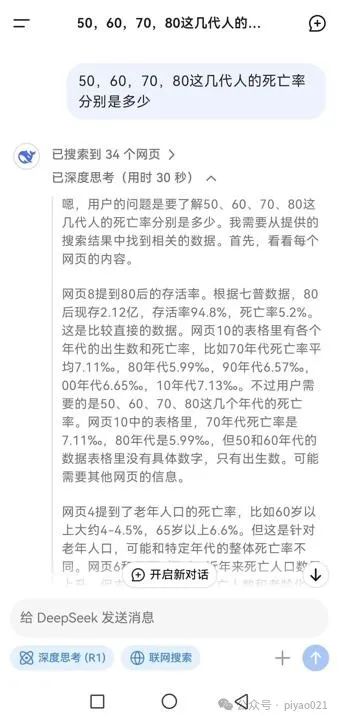

这一耸人听闻又漏洞百出的死亡率数据又是从何而来呢?中国人民大学人口与健康学院教授李婷梳理发现,很有可能是AI大模型在问题回答过程中出现错误。

(图片来源 上海网络辟谣)

李婷教授在AI大模型中输入了“50、60、70、80,这几代人的死亡率分别是多少”的问题,大模型显示,根据网络信息得出了“80后现存2.12亿,存活率94.8%,死亡率5.2%”的表述。

中国人民大学人口与健康学院教授 李婷:这其实依赖于训练AI的语料。死亡率、累计死亡概率这些概念是相对很专业的,可能普通人都不会去理解。总体来说是一个相对冷门的知识点,因为它不是在日常大量使用的话语中,可能语料的质量不够高。

对外经济贸易大学法学院教授 博士生导师 张欣:“大模型幻觉”本身一个最重要的原因还是它的Transformer(编码和解码)的架构,现在大部分大模型都是使用这样的一个架构。这个架构,本质上来讲,其实还是基于统计的,或者说基于随机性的一个概率生成,所以不管你用什么样的、哪家的大模型,它的本质上都是预测下一个字词最有可能出现的概率生成一个情况。

记者还发现,经过网络发酵,死亡率竟然成为一些自媒体带货的噱头。

可见,AI大模型虽然有超强的数据储存和运算能力,但由于训练的语料不足、数据来源局限等,就可能导致错误的推算。而一些自媒体为了变现流量,也会断章取义、借题发挥,助长这些离谱数据的炒作和传播。

同一问题AI回答并不统一

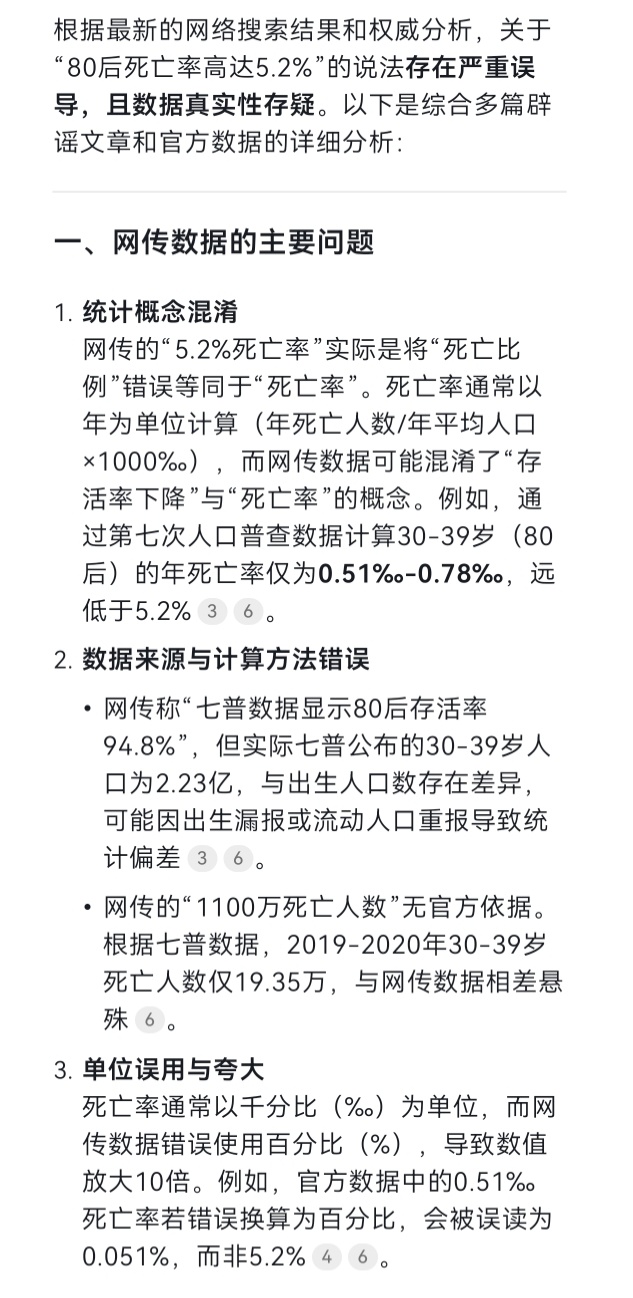

据中国青年报报道,针对此谣言,记者从辟谣的角度,向DeepSeek重新提了问题,得到部分答案如下:

DeepSeek 不仅列举了网络数据存在的主要问题,还列举了权威数据及谣言背后传播的原因等……

DeepSeek 总结:网传“80后死亡率5.2%”是典型的数据误读与情绪化传播结合的谣言。真实数据显示,80后死亡率远低于网传数值,且健康状况优于前代。

可以看到,不同的人使用AI,得到的回答或是结论却是不同的。

网友称也曾遭遇AI“幻觉”

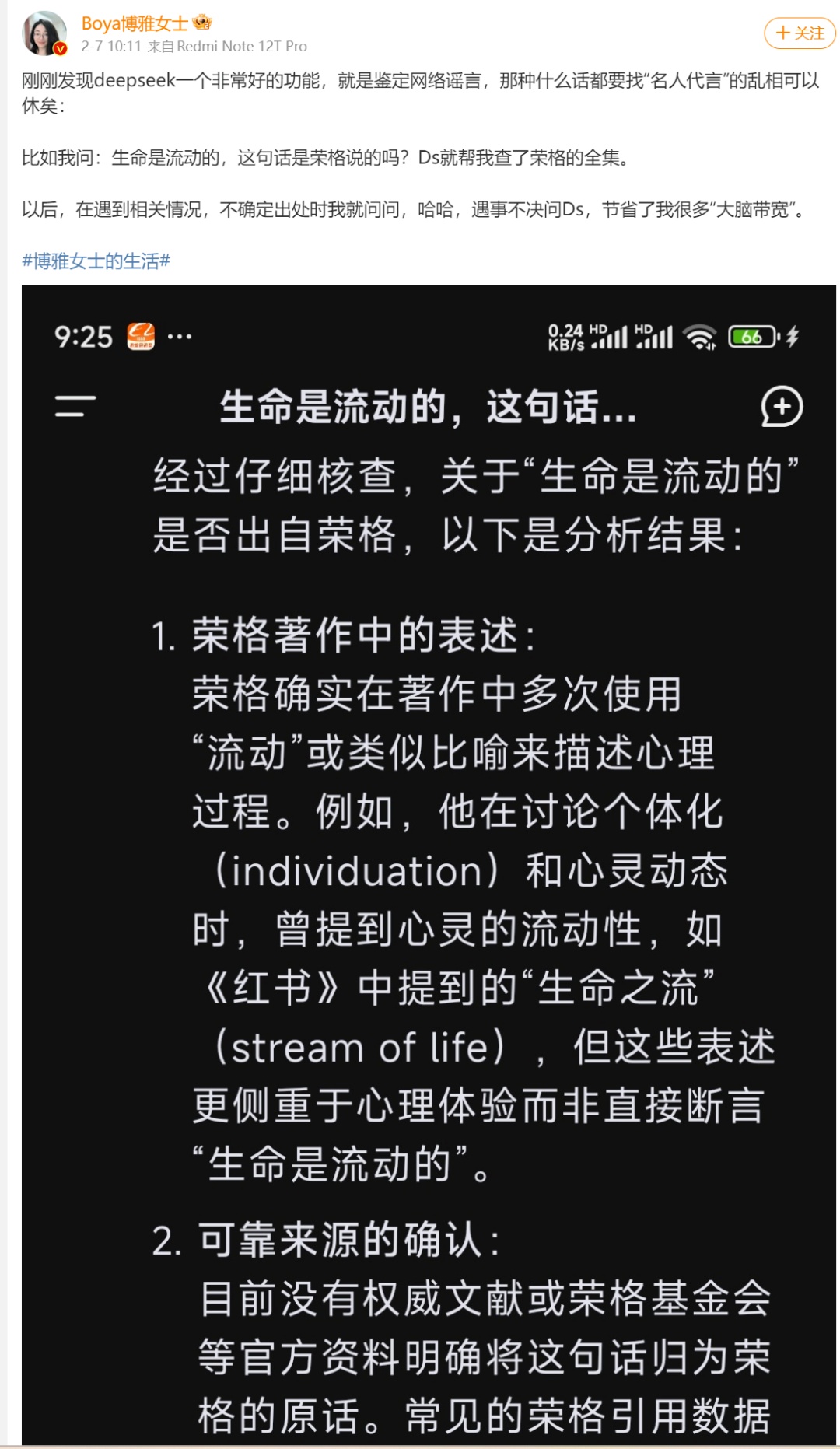

在社交网络中发现,有网友表示,AI有一个非常好的功能,就是鉴定网络谣言,她还以荣格说的话举例,让DeepSeek进行求证。

不过也有网友表达了忧虑

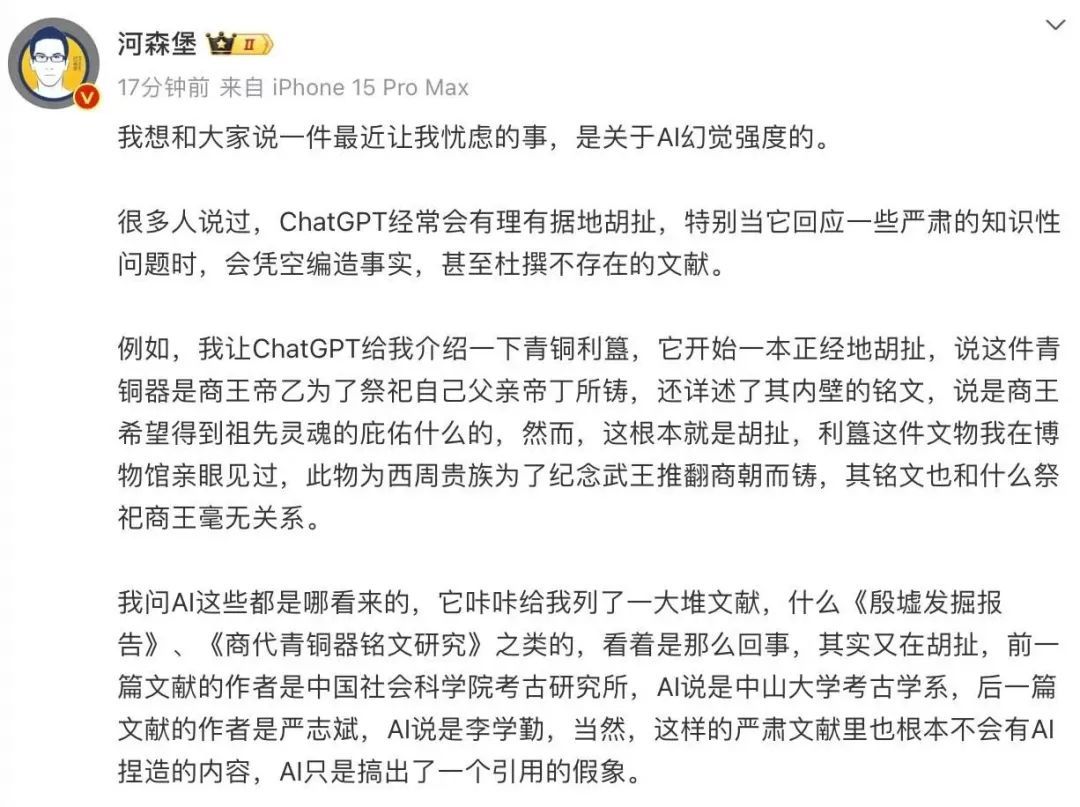

在对话过程中,人工智能的回复存在不精确,不真实,甚至造假,而普通人有时无法分辨。这一情况也被称为AI“幻觉”。

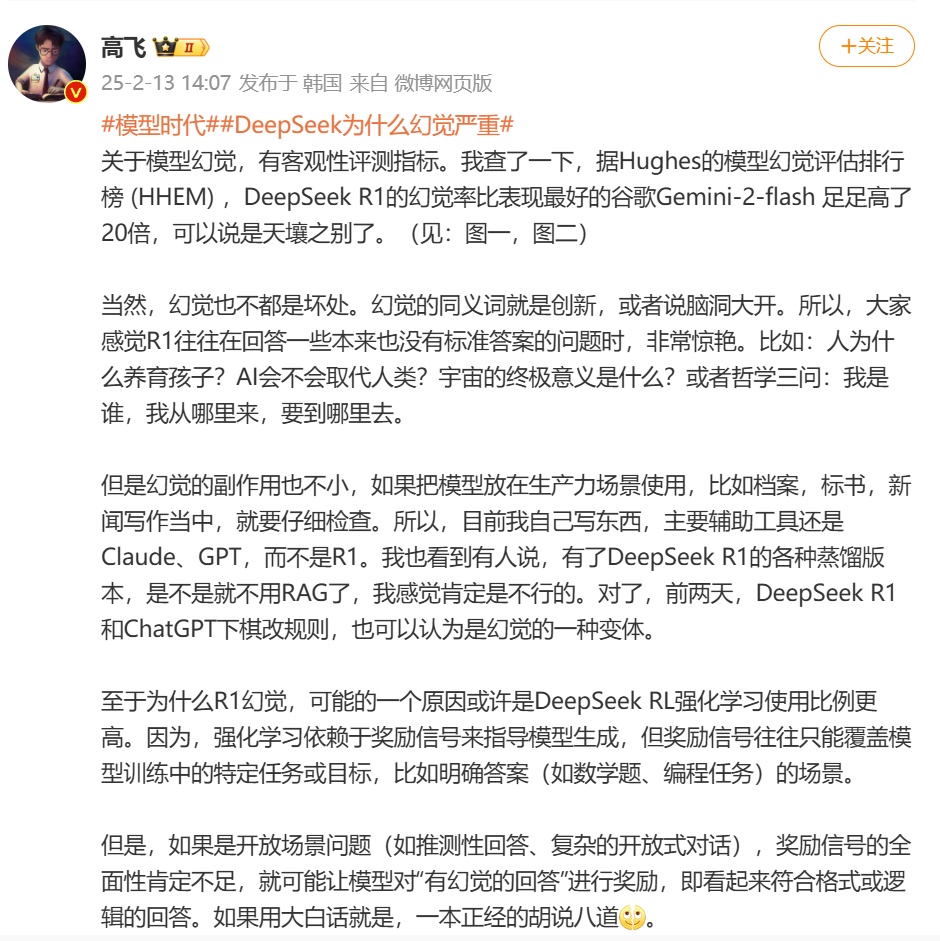

至顶科技CEO兼总编辑高飞称,幻觉的同义词就是创新,或者说脑洞大开。所以,大家感觉R1往往在回答一些本来也没有标准答案的问题时,非常惊艳。比如:人为什么养育孩子?AI会不会取代人类?宇宙的终极意义是什么?或者哲学三问:我是谁,我从哪里来,要到哪里去。

但是幻觉的副作用也不小,如果把模型放在生产力场景使用,比如档案,标书,新闻写作当中,就要仔细检查。

网友评论

对此,您怎么看?

综合:央视新闻客户端、中国青年报、上海网络辟谣

点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

点击右上角 QQ

QQ

点击浏览器下方“ ”分享QQ好友Safari浏览器请点击“

”分享QQ好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮