在北宋宣和年间东京城的元宵节夜晚,晨晖门外“都下卖鹌鹑馉饳(duò)儿、圆子、䭔(duī)拍、白肠、水晶鲙、科头细粉、旋炒栗子、银杏、盐豉、汤鸡、段金橘、橄榄、龙眼、荔枝。诸般市合,团团密摆,准备御前索唤”。都城知名小吃都来了,在元宵节摆放整齐,都在等待皇帝的外卖单子。最贵的是周待诏家卖的瓠羹,皇帝点剩下的,一百二十文一份,味道果然比市场上其他店十文的好吃。

皇帝赵佶点过外卖的上述吃食,我们选择其中的圆子、䭔拍、水晶鲙等几道小吃来简单品味一下。

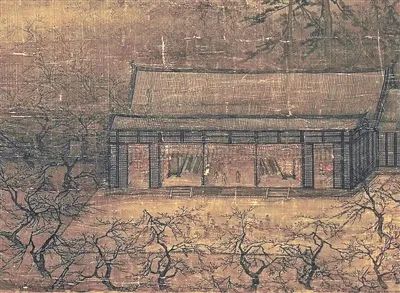

宋 马远《华灯侍宴图》(局部)

卖䭔拍的商贩得会跳街舞

宋代的元宵节,油䭔与圆子成为节日主打食品。宋代之前元宵节的主打节物是“油膏”(油糕),南朝梁宗懔《荆楚岁时记》记载:“正月十五日,作豆糜,加油膏其上,以祠门户。”显然,这种油炸食品,有用来祭祀蚕神,祈祷蚕桑丰收之意。

到了唐代,元宵节食品是“油䭔”。《玉篇》中记载,䭔是古代的一种蒸饼,油䭔就是经过油炸的蒸饼。《太平广记》收录的唐代卢言的《卢氏杂说·尚食令》中记载,唐代一个因制作油䭔比较知名的御厨升职为尚食令,文章详细叙述了油䭔的制作方法:需要准备一只大台盘,三五十枚木契,还有油釜、炭火、上好的麻油一二斗,以及一些面粉、南枣。制作的时候先把台盘放平,不平的地方用楔子垫平。然后,将面粉等材料放在油釜里面和好,等油煎热后,取出做蒸饼用的豆馅儿,将面团在手里,从手指缝中挤出来,用银篦子刮下去,放在釜中热油里煎好后用银笊篱捞出来,放在新打来的水中。过了一段时间,将它们捞出来再放入釜中热油里炸三五沸后捞出,抛放在台盘上,当时品尝过的人点赞说“其味脆美,不可名状”。其做法貌似今天的生汆丸子,只不过再过水、油炸而已。

油䭔的名称演变是这样的:五代时期,汴京阊阖门外的张手美家在上元节这天推出的名吃就是“油画明珠”;元代无名氏《馔史》在原注释为“上元油䭔”;宋代郑望在《膳夫录》的《汴京节食》一节中明确记载:“上元:油䭔。”宋代之前元宵节的主打食品是油䭔,唐人还要吃玉粱糕。油䭔与糕类食品在五代时期和宋代一直都流行。

油䭔为何叫䭔拍呢?我们从《东京梦华录》卷六《十六日》找到了答案,孟元老在介绍汴京所卖元宵节物品时写道:“市人卖玉梅、夜蛾、蜂儿、雪柳、菩提叶、科头圆子、拍头焦䭔。”宋代元宵节流行白色饰品,每年正月十四到十六这三天,青年妇女喜欢戴玉梅头饰,玉梅就是人工制作的白色绢花。夜蛾又称“闹蛾儿”“蛾儿”,是古代女性的一种头饰,蜂儿、菩提叶也都是头饰,辛弃疾《青玉案·元夕》词中说“蛾儿雪柳黄金缕”。

宋代陈元靓《岁时广记》十一引《岁时杂记·咬焦䭔》:“京师上元节,食焦䭔,最盛且久,又大者名柏头焦䭔。凡卖䭔,必鸣鼓,谓之‘䭔鼓’。每以竹架子出青伞,缀装梅红镂金小灯球儿,竹架前后,亦设灯笼。敲鼓应拍,团团转走,谓之‘打旋’。罗列街巷,处处有之。”与卖头饰的小贩不同,卖焦䭔的小商贩很是特别,他们用竹架子支出一把青色的伞,伞上装饰点缀梅红色镶金丝的小灯笼,架子前后也放置灯笼。卖焦䭔的小贩敲着鼓点应着节拍,围着架子团团转走,犹如街舞,宋人谓之“打旋罗”,是一种吸引游人注意力的营销手段,世人就把拍头焦䭔简称为䭔拍。

䭔拍、焦䭔,要通过油炸之后才可以售卖。敦煌卷子本《启颜录·嘲诮》也讲到过䭔,说有个和尚买了几十个䭔,放到钵里,最后被小和尚蘸着蜂蜜偷吃了。由此可以印证《尚食令》那篇所述䭔并不大,其做法如同我们今天炸丸子差不多,都是实心。元明以后,北方已很少有人提到油䭔这一名字。在西部和南部倒是还有这种食品的变异,如河西走廊就有“糖油糕”。

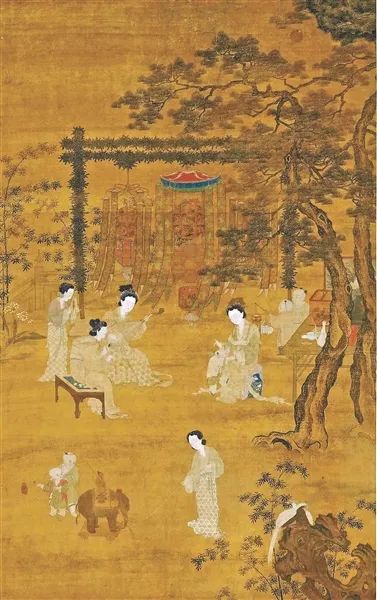

宋李嵩《观灯图》

元宵始于北宋,最初叫“圆子”

元宵这种圆圆的可以煮着吃的食物,在宋代被称为“圆子”。《岁时广记》十一引《岁时杂记·卖节食》:“京人以绿豆粉为科斗羹,煮糯为丸,糖为臛,谓之‘圆子’……”煮糯米丸,汤中拌入白砂糖,这就是北宋的元宵,从文献中可以看出,那时的元宵还没有馅。

宋代女词人朱淑贞笔下的“轻圆绝胜鸡头肉,滑腻偏宜蟹眼汤”,说的就是无馅元宵。这种“实心圆子”,是在烧开的汤锅里,撒进白糖,再下糯米面团煮熟,然后往锅里投以蜜枣、桂花,桂圆、藕丁等,这就是宋代的元宵。

宋代陈达叟著有《本心斋蔬食谱》,其中“水团”条目十六字赞云:“团团秫粉,点点蔗霜。浴以沉水,清甘且香。”史浩有词《人月圆·咏圆子》,记录了宋人制作和街头客人吃圆子的情形。

到了南宋,出现了有糖心的“乳糖圆子”,其后馅料才有了甜、咸之分。宋代周必大所著的《元宵煮浮圆子前辈似未曾赋此坐间成四韵》:“今夕是何夕,团圆事事同。汤官寻旧味,灶婢诧新功。星烂乌云里,珠浮浊水中。岁时编杂咏,附此说家风。”可以漂浮的元宵是空心有馅的元宵。

南宋的《事林广记》还记录有“新法浮圆”的做法:“糯米三升,干山药三两,一处捣粉,筛治极细,搜圆,如常法,急汤煮之,合糖清浇供。其丸子皆浮器面,虽经宿亦不沉。”此后,元宵的品种不断增多,酸、甜、咸、辣等各种口味的元宵都已出现。比较特别的是用芥、葱、蒜、韭、姜组成的菜馅元宵,被称为“五辛元宵”。

南宋周密在《武林旧事》卷二“元夕”中说起元宵节的时尚食品就是乳糖圆子,小商贩们推着镂刻花纹用黄铜镶嵌的小车,在小吃四周簇插着节令应景的“飞蛾”装饰,不断大声叫卖吆喝招徕顾客,这样能卖出比平日里多一倍的价格。直至明朝永乐年间,人们才以“元宵”来称呼这种糯米团子。

宋朝人喜欢在元宵节吃鱼鳞

水晶鲙,是将切成碎片的鱼、肉配以佐料,经烹煮、冷冻而成的半透明块状食品。因透明如水晶,故称为水晶鲙。在宋代的夜市,水晶鲙是一道著名菜肴,深受宋代人的喜爱。南宋词人高观国还为它专门写过一首《菩萨蛮》:“玉鳞熬出香凝软,并刀断处冰丝颤。红缕间堆盘,轻明相映寒。纤柔分劝处,腻滑难停筋。一洗醉魂清,真成醒酒冰。”

将刮下的鱼鳞洗净、去腥,用水浸泡一夜后,锅中放入新水用慢火熬,直至汤汁变得浓稠黏糊,然后滤除干净,获取清澈的汁液并冷冻成透明的块状,细切调味儿即可。这是南宋《事林广记》中记载的水晶鲙做法。现代人很少用鱼鳞制作,若参照宋人的做法,用白鸡、猪肘子、去油脂的猪肉皮等也可以做成水晶鲙。

京师的生意人,为了迎接元宵节的大市场,提前储备了四方珍果,届时当街售卖。宋朝人认为永嘉柑橘为上味,橄榄、绿橘都是餐桌上不可缺少的水果。“以纸帖为药囊,实干缕、木瓜、菖蒲、咸酸等物,谓之‘下酒果子’。”(《岁时广记》卷十一)

“御前索唤”的馉饳儿源于一种兵器,整体似长棒,顶端为圆形,酷似瓜形或者蒜头。这道小食盛行于宋朝,食店里经常售卖。盛夏六月,巷陌路口,桥门市井,有卖细料馉饳儿。细料,说明里面有馅儿。夜间还有顶盘挑架的小贩卖鹌鹑馉饳儿的,鹌鹑馉饳儿指的是这种馉饳儿个儿大、腹部圆鼓,好像一只鹌鹑一样。入油锅炸好,再用竹签穿起,蘸盐食用。

除了以上“御前索唤”的美食,宋代元宵节还要吃“蚕丝饭”。“京师上元日,有蚕丝饭,捣米为之,朱绿之,玄黄之,南人以为盘餐。”(《岁时广记》)从文献来看,像是年糕样的食物,捣米制成,由红黄绿为三原色,色彩艳丽,增添了元宵节的节日气氛。

当街有卖“盐豉捻头的,杂肉煮汤,谓之‘盐豉汤’”。捻头就是馓子,又称寒具或者环饼,盐豉汤就是用盐豉馓子和肉一起煮的汤。元宵节这天,也如正月初七人日那样要造面茧,以肉或素馅(即酸馅的厚皮馒头),用纸签或木签插入其中,签面上标明不同官品,或者古今吉祥词句,让人自取,以预测前程,名曰“探官茧”。这明显保留了祭拜蚕神的风俗,食品中寄托着祈求蚕业兴旺的美好愿望。

文 | 刘海永 刘一玮

点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

点击右上角 QQ

QQ

点击浏览器下方“ ”分享QQ好友Safari浏览器请点击“

”分享QQ好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮