封面新闻记者 石伟

2月10日,武汉市武昌区殡仪馆门前,一位女士手捧鲜花排在队伍里,手机里播放着歌曲《送别》。人们齐声高呼“黄老,一路走好”,为“中国核潜艇先驱”、共和国勋章获得者黄旭华院士送别。

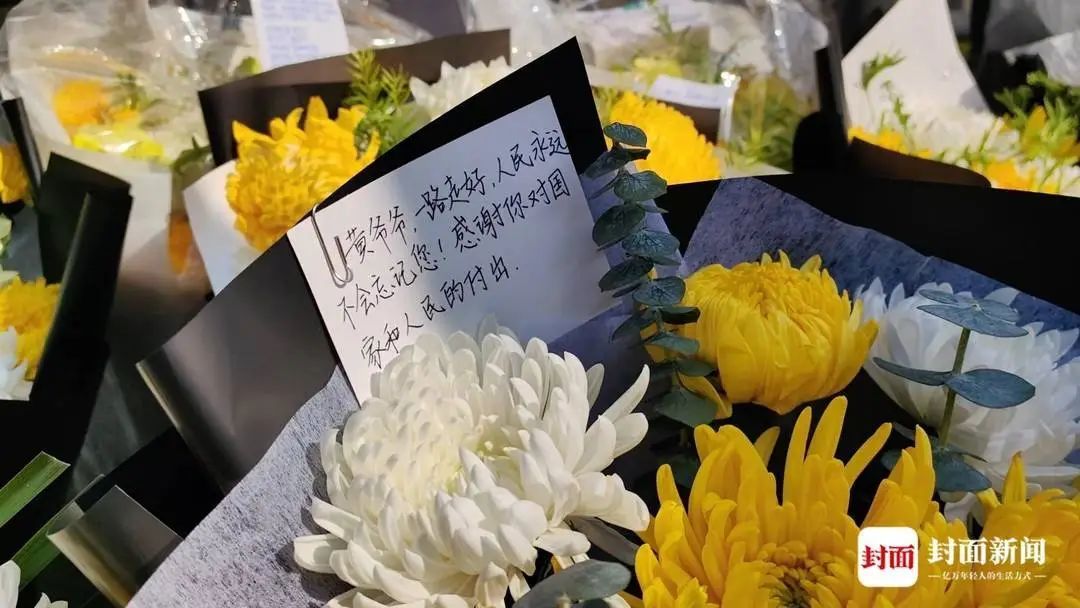

鲜花中送别的话语(石伟摄影)

告别大厅里,人们默默献花鞠躬,不少人忍不住跪地叩首,献上最隆重的礼仪。 当天,数千群众自发从武汉及全国各地赶到这里。他们的大多数与黄老素未谋面,等候两三个小时,只为送别黄老。 从广东赶来的大学生王靖说,感谢黄老和他们那一代人为国铸城、为民族撑起脊梁。

黄旭华女儿播放《送别》:

这是父亲最喜欢的歌曲

2月6日,中国第一代攻击型核潜艇和战略导弹核潜艇研制创始人之一、第一代核潜艇工程的总设计师黄旭华在武汉逝世,享年99岁。

2月10日,遗体告别仪式在武昌区殡仪馆举行。一大早,现场就聚集了成千上万的人,除了武汉当地市民之外,不少人是从全国各地赶来。

排队人群中,有人哭喊送别黄旭华

青岛李先生是一名军事发烧友,他说黄旭华隐姓埋名的30年,是一代科研先辈们为国铸盾、为国铸剑的30年,他们让我国的各项军事技术取得伟大进展,并长远影响到现在,长久维护了国家和民族安全。“用通俗的话讲,就是太牛了。去年我去过广东,参观黄老的旧居。前两天听说老人去世,专门赶来武汉,必须要送一送他。”

现场排起的长队拐了几道弯,花店老板不停按照订单往返送来鲜花,鲜花中卡片上是全国各地人们的送别话语,其中一张卡片写着“感谢您让我们挺直了脊梁”。

鲜花中送别的话语(石伟摄影)

一位女士手捧着白菊花,手机里传出《送别》的歌声。有人喊了一句“黄老,一路走好”,周围的人群跟着喊起来,声音越来越多,越来越大。不少人红了眼睛。

放《送别》的是黄旭华的小女儿黄峻,她曾陪同父亲一起前往北京接受共和国勋章颁奖。她说,父亲是一个乐观、勇敢的人,病痛折磨了他很长一段时间。每次家人到医院探望他,都会在ICU病床前轻声唱他喜欢的歌曲,他偶尔会睁开眼看看。“有时候唱一首,有时候唱好几首他才醒过来。”

因为父亲最爱听《送别》,有一次妈妈差点要唱,但被黄峻阻拦了。最后一天,家人去告别的时候,黄峻提议给父亲唱《送别》,这次轮到妈妈阻拦,“她说不唱这首歌,因为他永远在我们这(心)里。”

在黄峻眼里,家人们都不是直白表达感情的人,从来没表达过爱。“他生病期间,也只是跟我们交代,一切事情都要听妈妈安排,让我们听妈妈的话。今天在这里,我要说一句,爸爸我爱你,我们爱你。”

告别人群进入大厅告别之前,工作人员一再提醒,“献花或者鞠躬就可以了,尽量控制一下情绪,不要逗留太久”。但在献花过程中,仍然有不少人泪洒当场,以跪拜礼仪表达感情。

年过五旬的陈先生说,自己曾经也在潜艇领域工作过,深知他们的不容易。“今天来,让我想起一句诗形容黄老,苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。我们都要记得他。”

现场三跪三叩首后,陈先生才不舍离开。

不少送别者跨省而来

“今天的生活得益于爷爷们的奉献”

送别的人太多,很多人提前两三个小时赶到了殡仪馆。记者注意到,人群中大多是中青年人,还有不少戴着红领巾的小学生。

河南信阳一位初二学生和妈妈一起凌晨起床赶上4点的火车,到达武汉又辗转更换交通工具到了现场。一路上的思绪,在看到现场如潮的人群后迸发,少年现场作了一首七言诗,“比起黄爷爷他们的贡献,这首诗终究是词浅意简。我主要是想来继承爷爷为国为民的精神,为国家做事,什么工作我都愿意做。”

孩子为黄旭华创作的画(石伟摄影)

另一位10岁的男孩,在纪录片中认识了黄旭华,专门创作了一副“潜龙在渊”的彩笔画,画中一条蓝色巨龙盘绕在后,黄旭华佩戴着共和国勋章位于画面正中,身前是“长征一号”潜艇。

还有一个16岁、17岁的少年,谈论起黄旭华和老一辈科研工作者的贡献,言谈出乎意料得成熟。“袁隆平爷爷去世的时候我也去送别了,当时我14岁。为什么要来?爷爷们背井离乡抛家舍业,隐姓埋名30年是为了保护我们,我们这些孩子能有今天的生活,都得益于爷爷们的奉献,也给了我们底气。”

自发前来送别的少年们(石伟摄影)

一名12岁的女孩说,爸爸离开她和妈妈已经6年了,她想爸爸的时候也非常难受,所以非常能体会黄爷爷和他家人们的不容易。“如果让我离开妈妈一个月、一年,我会受不了。我最近遇到的最大困难,是有一次爬山登不到山顶,很多小朋友都放弃了。黄爷爷他们的工作比这个困难一万倍,但为了保护国家保护人民,他们坚持完成了。他是我的偶像。”

送别的人群里,有一位90岁高龄的老人,他独自拄着拐杖站在人群后边。他谢绝了记者拍摄,从衣服内衬里掏出工作证,说自己是黄旭华的“战友”。

老人说,他是华中科技大学(当时的华中工学院)第一届潜艇设计与制造专业学生,当年班上只有十几个同学,全部响应组织安排进入潜艇相关岗位。“我在上海、北京、武汉都工作过。组织曾经征求我意见,有机会去葫芦岛,也就是黄旭华他们隐姓埋名十几年那个荒岛。考虑到家庭情况,以及我南方人的饮食习惯,我没有去。从我的事情去看黄旭华他们,30年无条件服从,再苦再累也不怕,真是不容易。”

女儿回忆父亲称“为国尽忠是最大的孝”

住院还惦记返岗工作

隐姓埋名的30年,黄旭华和同事们用算盘反复计算,用磅秤精准测试船体材料,亲自上艇深潜实验。在国际封锁的环境中,白手起家、从无到有,跨越式研制出我国第一代核潜艇。

这30年,黄旭华一次老家都没回去过。在多个场合,黄旭华都曾讲述过他对家庭的亏欠。1958年,他被选调进京,因为工作机密性很强,黄旭华只告诉家人被调到北京工作。母亲有时候担心,询问他在哪里、工作得怎么样。黄旭华无法回答,只能减少回信次数,只往家里寄钱。

黄旭华院士遗体告别仪式现场(石伟摄影)

1962年,黄旭华父亲去世,他的研发工作正忙,无法回家见最后一面。1985年,他关系最亲密的二哥去世,恰逢核潜艇准备打弹,爱人一再提醒他,如果不回去一定会后悔一辈子,家人可能会埋怨一辈子。黄旭华说:“但是没办法,我不能回去。因为我理解我的父亲母亲,他们对儿子的希望,就是要能够为国家做事情。”

黄旭华的大女儿黄燕妮,曾跟随父亲前往葫芦岛生活,经历过烧煤球、吃白菜和斗风沙的生活。她回忆说,长辈们觉得家里好不容易培养黄旭华上了大学,他毕业后30年不回家,家人们自然会有怨言,但奶奶总是跟家里人讲,相信老三在外边不会干坏事,大家要谅解。“他听到要谅解这三个字,一下子泪流满面。他一直跟我们说,对国家的忠,就是对父母最大的孝。”

在一次采访中,黄旭华介绍,后来随着工作解密,他的名字出现在一篇报道中,他把文章寄给了母亲,母亲看到文章后满脸泪水。“要谅解,这三个字对我来说太重要了,让我三十年肩上背负的重担被放了下来。”

“三女儿小时候看到我回家,会问‘爸爸你回家出差来了’。她的认知里,我是长期在单位,回家才是出差。她让我带她去公园去划船,我答应了很多次都没兑现。”黄旭华说,他对组织、对国家遵守了诺言,但是对家人亏欠太多,很内疚,“但也只能这样了”。

武汉作家王艳明曾为黄旭华撰写传记。他说,黄旭华多次表示,科研成果和功劳属于千万个共同协作的第一代核潜艇人,不属于他个人,他生怕太突出他个人,忽略掉其他同事。 王艳明说,黄旭华近年来还在坚持工作,在住院期间还经常问医生:“我什么时候好啊?我还要回去上班。”

部分内容综合湖北日报、长江日报

点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

点击右上角 QQ

QQ

点击浏览器下方“ ”分享QQ好友Safari浏览器请点击“

”分享QQ好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮