2月10日上午,湖北武汉武昌殡仪馆,哀乐回旋,悲伤流淌,第一代攻击型核潜艇和战略导弹核潜艇总设计师黄旭华遗体告别仪式举行。

上游新闻记者在现场看到,1961年制船专业毕业的老人来了,四五岁的小孩来了,身穿军装的海军来了……来自全国各地的人们怀着沉痛的心情送别黄旭华院士。

黄旭华告别仪式现场。/上游新闻记者 牛泰 摄

2月7日,黄旭华同志治丧工作委员会发布讣告:中国共产党优秀党员,中国工程院院士,共和国勋章、国家最高科学技术奖获得者,全国道德模范,中国第一代核潜艇工程总设计师,中国船舶集团有限公司第七一九研究所原所长、党委书记(代理)、名誉所长黄旭华同志,因病医治无效,于2025年2月6日20时30分在湖北武汉逝世,享年99 岁。

2月10日,黄旭华遗体告别仪式在武昌殡仪馆举行。/上游新闻记者 牛泰 摄

2月10日,武昌殡仪馆天元厅内哀乐回旋,两侧摆满花圈,一副挽联写出了黄旭华的一生:卅载呕心研潜艇深海蛟龙惊世界,一生矢志卫海疆大国重器铸功勋。黄旭华的遗像挂在挽联中间,黄老还是和原来一样朴实无华,花白的头发,和蔼的笑容。和原来不一样的是,他再也不能说温和的语言了。

1961年毕业于华中工学院的九旬老人说,黄旭华的逝世让他悲痛不已。他的思绪回到了上世纪六十年代,艰苦条件下,黄旭华带着他们研究核潜艇……

16岁的高中生刘易文说,3年前,他了解到黄老研究核潜艇的故事,他立志要成为和黄老一样的人。得知老人去世后,他伤心不已,一定要来送最后一程。

黄旭华遗体告别仪式在武汉举行。/上游新闻记者 牛泰 摄

陈世明说,从1958年组建团队到1970年中国第一艘核潜艇试航,只有短短不到13年的时间,这对于经验全无的中国简直就是一个奇迹,“创造奇迹的人走了,但他的精神还在。”

上游新闻记者看见,前来送别的人们进入大厅前,异口同声地说:“黄老一路走好”。进入大厅后,眼中含着泪水的人们放下菊花后,或鞠躬或跪下。

人们赶来送黄老最后一程。/上游新闻记者 牛泰 摄

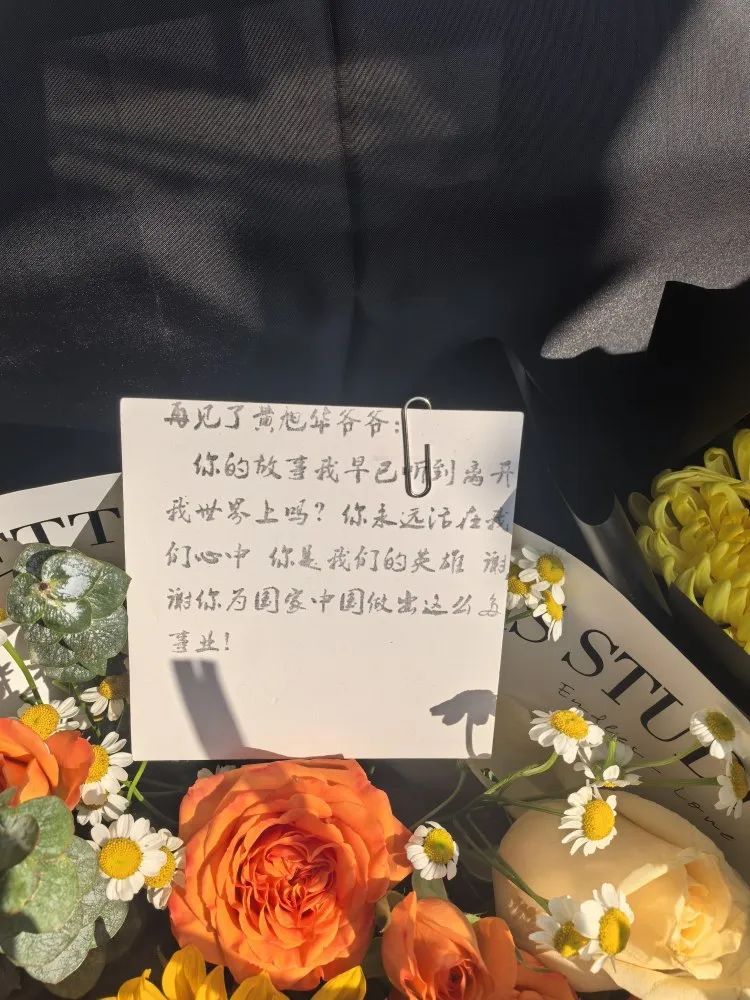

上游新闻记者注意到,天元厅外整齐地摆放着鲜花。一束鲜花中有一张卡片:你永远活在我们心中,你是我们的英雄。

黄老永远活在我们的心中。/上游新闻记者 牛泰 摄

孟建灵来自山西介休。他说,得知黄院士去世后,他连夜开车来到武汉,“有的人死了,重于泰山,有的轻于鸿毛。他是前者。”

2月10日,武昌殡仪馆,来自全国各地的人们前来送别黄院士。/上游新闻记者 牛泰 摄

胡柳一一大早带着3名学生赶来武昌殡仪馆。她介绍,2014年12月,她还在黄冈英山读高一,黄院士来到学校做讲座。黄院士说的让她印象深刻的一句话的是:对祖国的忠就是对父母的孝。讲座完后,她请黄院士给她签名,黄院士写下了:梅花香自苦寒来。这句话一直激励着她,她告诫自己:一定要学会吃苦,耐得住寂寞,才能对社会有贡献,“黄老教了我一次,我受益终身,我现在就这样教我的学生。”

胡柳一说,10年前黄院士给她签名时写了一句话:梅花香自苦寒来。/上游新闻记者 牛泰 摄

五名高中生举着鲜花来到武昌殡仪馆附近。他们说,黄院士逝世他们非常悲痛。他们要学习黄院士的奉献精神,长大以后争取成为他一样的人。

60多岁的刘晓强说,黄院士是总设计师,但仍旧亲自下海做实验,这种敢于担当的精神最让他佩服。

山西太原的王先生送来了一个花篮,花篮上写着挽联:一生许国尽瘁,长存丹心照汗青,青山忠骨永留芳。卅载隐姓埋名,铸就核潜艇惊寰宇,深海潜龙终不悔。

山西王先生给黄院士送来的花篮。/上游新闻记者牛泰

誓言无声,大国重器就是最好的名声

生命有限,缅怀传承就是最好的留念

向黄旭华院士致敬!

上游新闻记者 牛泰

点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

点击右上角 QQ

QQ

点击浏览器下方“ ”分享QQ好友Safari浏览器请点击“

”分享QQ好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮