上海入冬了。这里的寒气通常伴随着阴冷潮湿,让人不太适应。在空调还未普及的年代,沪上大部分家庭取暖的手段有限。湿度较高,也使得原本并不算太低的气温,会给人“骨骼清奇 美丽冻人”的感觉。此时,上海人便会拿出取暖法宝:汤婆子与热水袋。跟着市方志办的介绍,一起来了解下汤婆子与热水袋的故事吧!

古人的智慧

我们的先辈很早就开始使用炭火盆取暖,称为 “燎炉”,春秋时期已常见。此后又演化为手炉、脚炉、熏炉等,其中由以手炉最为普及,又称为“袖炉”“捧炉”,多为铜制,由炉身、炉底、炉盖炉罩、提梁、提柄组成。手炉的造型和制作工艺在千年的发展过程中已升华到艺术品的境界,成为文玩收藏爱好者青睐的物件。

画珐琅云龙纹圆手炉(故宫博物院藏)

另说“脚炉”,顾名思义就是天冷的时候烘脚用的小炉。多为铜制,也有陶瓷或瓦制的。一般用紫铜或黄铜,直径大约二 、三十厘米。盖上有许多小孔,本体状圆而稍扁,有提把,炉中燃烧炭末、锯末或装上带有火星的草木灰等,热量就透过炉盖的细孔慢慢渗出,双脚往炉边一搁,不一会儿就能感受到阵阵暖意了。然而,卧榻之上如何取暖?脚炉终究是不太方便,带有明火的器具与织物接触,也存在安全隐患。于是,汤婆子就应运而生。

“汤 ”在古汉语中指滚水、开水。这种器具一般也是铜质、锡质或陶瓷质,外形扁圆敦实,上方开有一注水口,热水就从此处灌进壶体,小口配有厣子,防止渗漏。壶体通常还包裹布套,以防烫伤和热量过快散发。这样放置被褥中,睡觉时就暖意绵绵了。

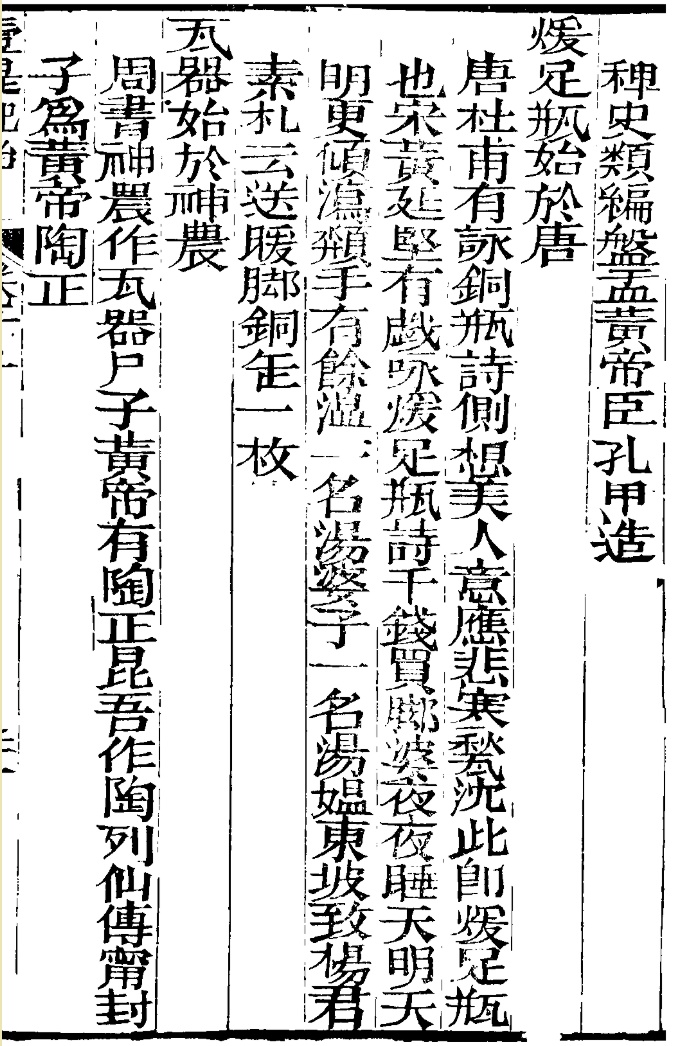

汤婆子在宋代就已出现,其初始或许更早。据清代魏崧所著《壹是纪始》记载:“暖足瓶始于唐”。其中还引用了杜甫的《铜瓶》诗句:“铜瓶未失水,百丈有哀音。侧想美人意,应非寒甃沉。”这里的“暖足瓶”可能就是类似“汤婆子”的器物,但外形更为狭长。

《壹是纪始》(道光十四年刻本)记载的“暖足瓶”

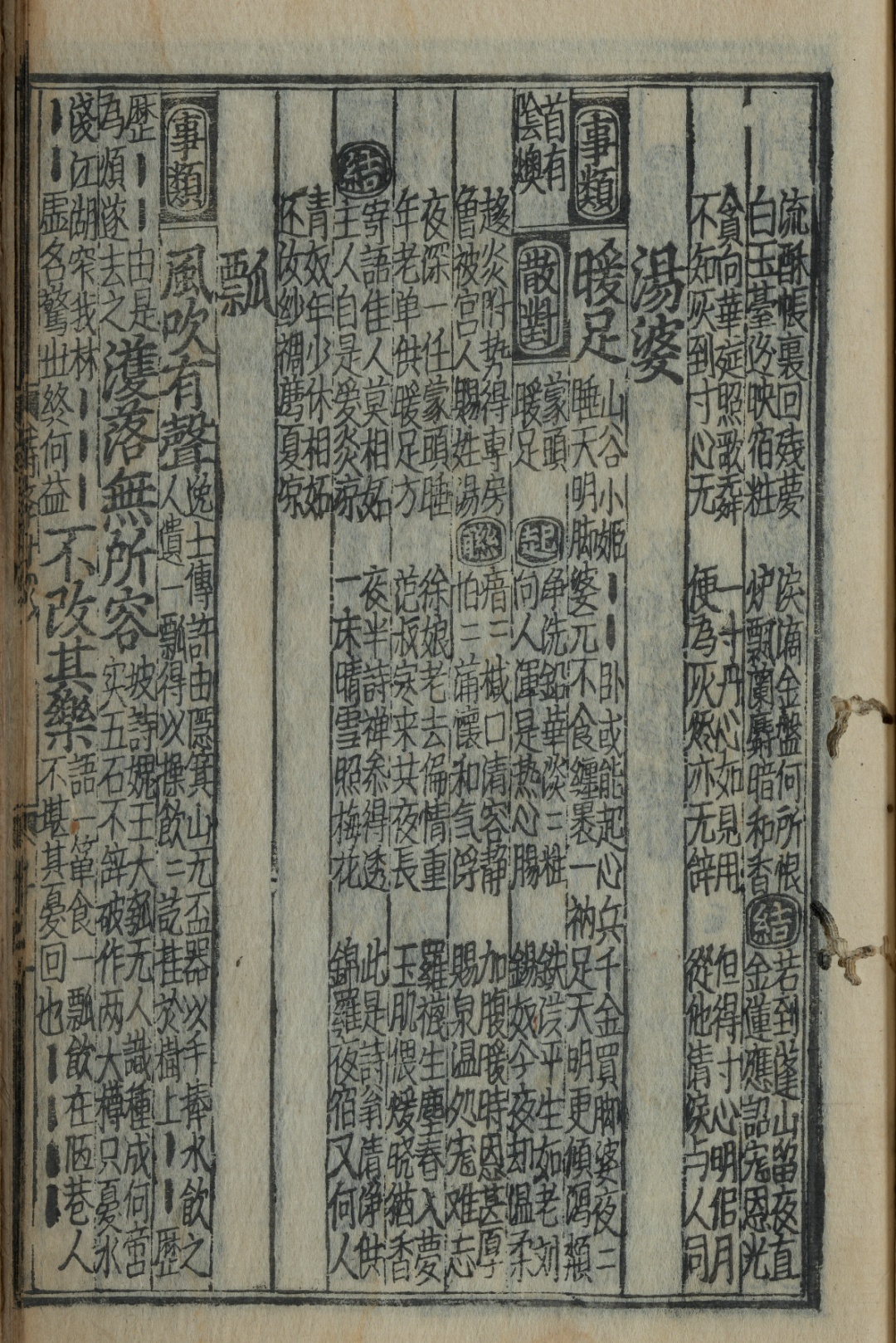

《联新事备诗学大成》(成化弘治间内府司礼监刻本.明末戴金旧藏.日本内阁文库藏本)记载的“汤婆”

为什么焐热了被子,要把汤婆子取走呢?其实这是为防止熟睡后烫伤或热水溢出弄潮床褥。

传统吉祥纹案铜制汤婆子

汤婆子制作和使用,是我们古人智慧的结晶。事实上,直至20世纪八九十年代,许多上海人家还会使用汤婆子,特别是一些上了年岁的老人。但由于原材料的获取难度以及制作工艺的复杂程度,20世纪初开始,人们陆续生产出以搪瓷、白铁甚至是陶瓷为原材料的各种“汤婆子”替代品。

19世纪中后期,随着橡胶工业的兴起,一种全新的取暖器具开始出现,这就是热水袋。

随时随地的温暖

上海作为近现代领风气之先的城市,各类日用百货商品很早就出现了。从当时报章刊载的内容可知,热水袋20世纪初就已上市。

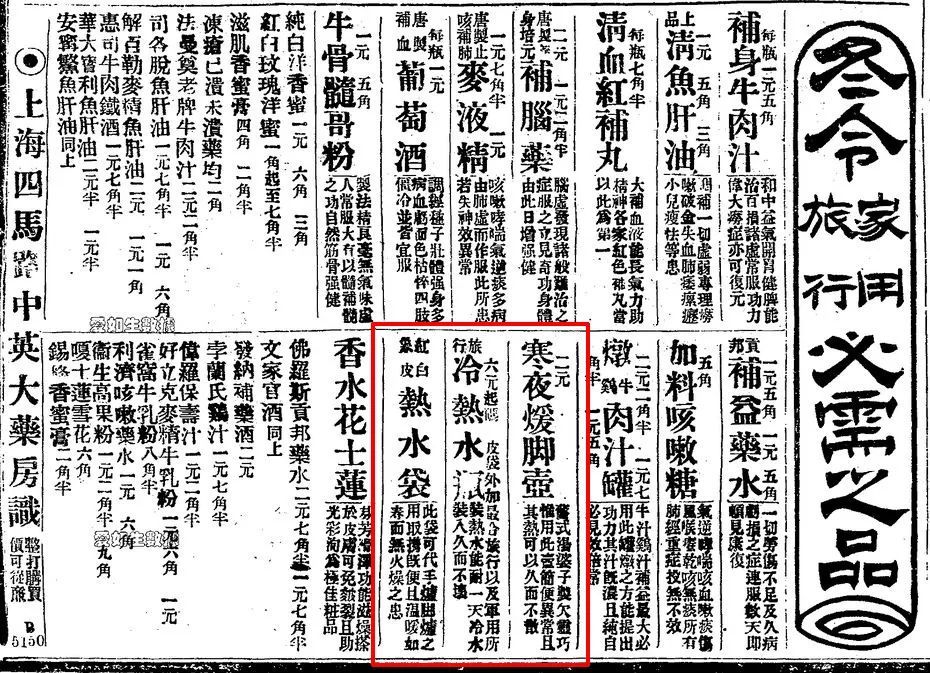

《申报》1911年11月15日一则“冬令家居旅行必需之品”的广告中就有“暖脚壶”“热水袋”等。其中写道:“寒夜暖脚壶二元,旧式汤婆子制欠灵巧,惟用此壶简便异常,且其热可以久而不散。旅行冷热水瓶六元起码,皮袋外加,最合旅行以及军用,所装热水能耐一天,冷水装入久而不坏。红白象皮热水袋,此袋可代手炉脚炉之用,取携既便,且温暖如春……”

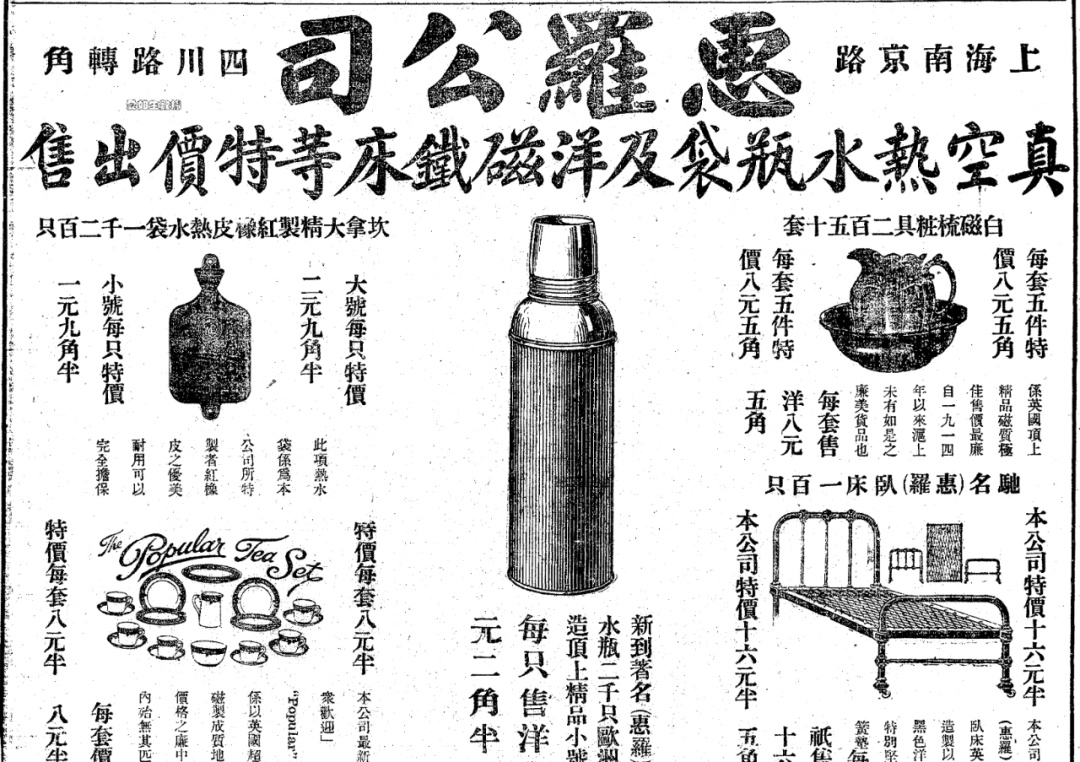

《申报》1922年11月19日刊登的热水袋广告

这里说的“象皮”其实就是橡皮。据《上海橡胶工业志》记载,鸦片战争后,西方列强向中国大量倾销商品,其中包括天然橡胶和橡胶制品。至19世纪末,上海平均年输入天然橡胶和橡胶制品4万余海关两。进入20世纪后,输入量逐年增加,至民国3年(1914年),橡胶制品输入值银已达32.73万海关两,主要为人力车胎、胶鞋等,也包括热水袋这样的日用品。

市场的需要与洋货的入侵,加速了中国民族橡胶工业的萌发。民国7年(1918年)秋,广东籍日本华侨容子光偕其兄容祝三来沪,与广东同乡潘声甫,潘惠明兄弟合伙在虹口横浜桥北堍士庆路138号开设中华制造橡皮有限公司,为上海第一家私人创办的橡胶厂。民国12年(1923年),著名新加坡爱国华侨陈嘉庚出资10万元,在上海设立陈嘉庚橡皮总公司上海分行,专销自产的橡胶制品,业务一度兴旺。1928年,旅日华侨余芝卿在徐家汇路1102号开办大中华橡胶厂,资本8万元、炼胶机3台、职工83人,生产“双钱”牌橡胶产品,其中也包括热水袋。

民国7年(1918年),叶钟廷、叶翔廷创设永和实业公司,起初规模很小,仅产销牙粉之类日化用品,至民国17年(1928年)增辟橡胶部,生产“永”字牌小橡皮球,此后又出品热水袋、套鞋、文具橡皮等制品。当年“永”字牌产品质量胜过日货,并外销东南亚,可谓国产橡胶制品之光。

《申报》1934年9月7日刊登的“永”字牌热水袋广告

《东南日报》1935年2月7日刊登的双钱牌热水袋广告

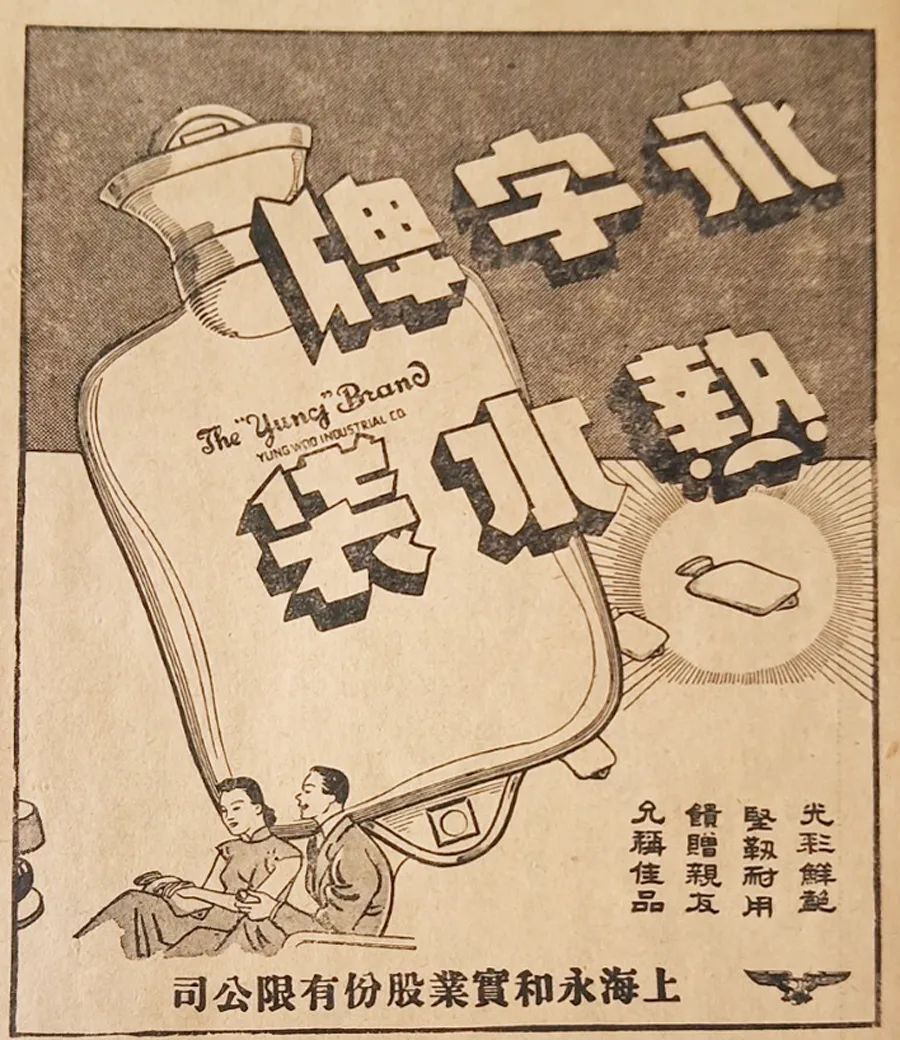

20世纪40年代的“永”字牌热水袋广告

这个“永”字牌热水袋,可是响当当的上海名牌,现在依旧是家喻户晓,妇孺皆知。1933年,永和实业公司利用现成的小皮球设备和箱式手摇压力硫化罐开始生产热水袋。抗战时期研制出当时独步市场的丝光式热水袋。“永”字牌热水袋因品种款式年年翻新,极受市场欢迎。中华人民共和国成立后,永和橡胶总厂(后改制为上海永和橡胶制品有限公司,现名上海永字橡胶制品有限公司)的产品依然不断更新换代。1990年,热水袋年产量就达340万只,部分产品远销美、欧、东南亚等地。

印有外滩图案的热水袋

早些年,上海人家买了热水袋回来,还会自制一个布套子,一是为了加强保护,二是为了加强保暖。现今市面上的热水袋可谓是花样繁多,形状各异,很多都是自带各种美观且个性化的套子。虽然有“暖宝宝”“电热毯”“电手炉”等,但大众还是更喜欢物美价廉,随时随地可以“拥抱”的热水袋。

转自:市方志办

点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

点击右上角 QQ

QQ

点击浏览器下方“ ”分享QQ好友Safari浏览器请点击“

”分享QQ好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮