中国之声特别策划《先生》,向以德性滋养风气的大师致敬、为他们的成就与修为留痕。今天(7日)播出《张彦仲:属于中国的大飞机,就得我们自己造》。

人物名片

张彦仲,1940年生,今年84岁。航空系统工程专家,中国工程院院士。他长期从事机械振动、信号处理与航空系统工程的研究工作,主持大型飞机和航空发动机及燃气轮机两个国家重大专项,任中航工业集团战略院士委员会主任委员。在全面推动中国大飞机、航空发动机与机载事业的发展方面,张彦仲作出了突出贡献。

一生三次改行

“国家需要什么,我就干什么”

“塔台,你好!东方9191。”

“东方9191,北京塔台,你好!地面风200/4米每秒,跑道18L,可以落地。”

2023年5月28日12点31分,由国产大飞机C919执飞的中国东方航空MU9191次航班,平稳降落在北京首都国际机场,穿过象征民航最高礼仪的“水门”,顺利完成这一机型全球首次商业载客飞行。

当天,全球首架交付的C919客机上,搭载了近130名旅客,张彦仲是其中年龄最大的一位。

“产品从样机到能够进行小批量生产,再到投入市场上应用,是走出了很大的一步。这架飞机是我们自己做的,我们内心还是有谱的。是不是飞得很平稳,起降是不是有颠簸,飞机的噪声怎么样,座椅是不是舒适,手机的电源有没有……也就是一般飞机乘客会感受到的东西,我们再去亲自体验一下。”张彦仲说。

△2023年5月28日,C919大型客机圆满完成首次商业飞行。

张彦仲这一辈子,即便三次改行,也都是奔着中国航空工业这个目标去的。他说:“三次改行,干一行,学一行;学一行,专一行。我坚信一个准则:国家的需要就是你的志愿。为了国家的需要,叫我干什么,我就干什么。”

△1962年西北大学理论物理班毕业照(后排右1张彦仲)

1962年,从西北大学物理系毕业的张彦仲来到新成立的航空工业部304研究所,这是该研究所首次面向全国招收大学毕业生。当时,他的老师和同学们都不知道这个单位是做什么的,只听说是搞“上天”的工程。

“我们刚去的时候,一无厂房实验室,二无仪器设备,三也没有科研题目。一穷二白,什么都没有。”张彦仲回忆。

△1962年304所部分同事(后排左3张彦仲)

304所位于北京海淀温泉乡环山村。上世纪60年代,这里交通不便,通信困难。作为一个新成立的研究所,一切都要从头开始,新员工张彦仲的工作就从盖房子做起。“我们在工地上当小工,花了三四年的时间把实验室盖了起来,也就是逢山开路,遇水架桥。”

△参加304所建所劳动(右1张彦仲)

房子,张彦仲是头一回盖;振动声学研究,张彦仲也是头一回做。理论物理专业毕业的他,没学过机械专业,甚至连机械图纸都画不好。张彦仲的第一次改行,就这样开始了。

从建实验室,买仪器设备,到潜心学习机械振动、电子计算机等知识,张彦仲和同事们很快就做出了成绩。

诊断安-24飞机故障

为国家挽回巨大经济损失

1973年,33岁的张彦仲被选为304研究所的党委常委。同年,他接到了一项紧急任务:国家进口的55架安-24飞机中,不止一架在飞行时剧烈振动,甚至导致发动机的叶片发生断裂。

张彦仲回忆,当时对方派了一个专家组来检测。“他们说这架飞机有问题,是发动机的故障,就把发动机换了。如果他们说这架飞机没有问题,你就退不回去。”

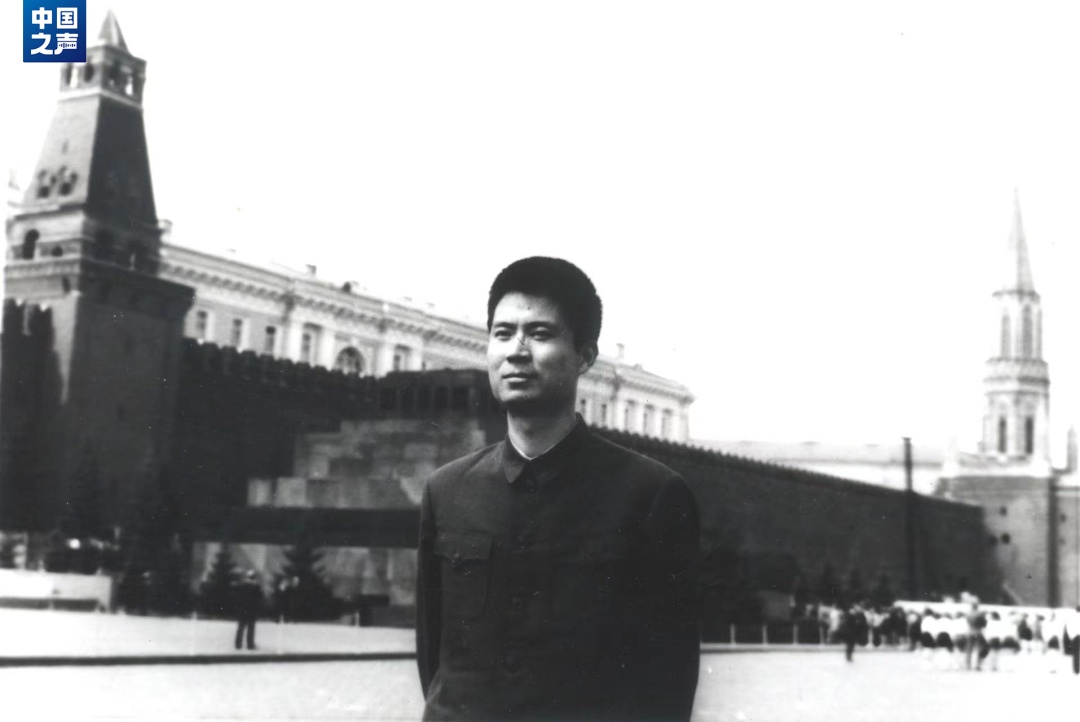

△1973年,张彦仲出国考察振动技术。

发动机故障,就可能机毁人亡。如果不能提供准确的数据,找不到问题的原因,对方就不会承担责任,国家就要蒙受损失。必须啃下这块“硬骨头”!原航空工业部指定张彦仲负责此事。

半个世纪前,飞机“故障诊断”在我国还是一片空白。张彦仲带领团队花费三年时间,找到了叶片断裂的原因——发动机主轴转速的高次振动谐波与叶片共振,引发强烈破坏。

“发动机从平稳转速提升到最大转速,整个过程大约只有20多秒。用数字的办法,很容易把这20多秒的数据都拿下来。”张彦仲介绍,“我们就把这55架飞机从头测了一遍,发现有问题要退货的比他们多,一共退了13架飞机。”最终,这13架飞机为国家挽回超过1亿美元的经济损失。

放弃职务留学深造

“我留学的目的就是为了回来,报效祖国”

工作上已经小有成就的张彦仲,在39岁时放弃了副所长的职务,决定去留学深造。“因为我当了副所长了解情况,航空还是落后。过去我们就关着门自己搞,如果有机会去国外学习,对我们国家的航空事业有好处,至少你见过人家怎么搞的。”

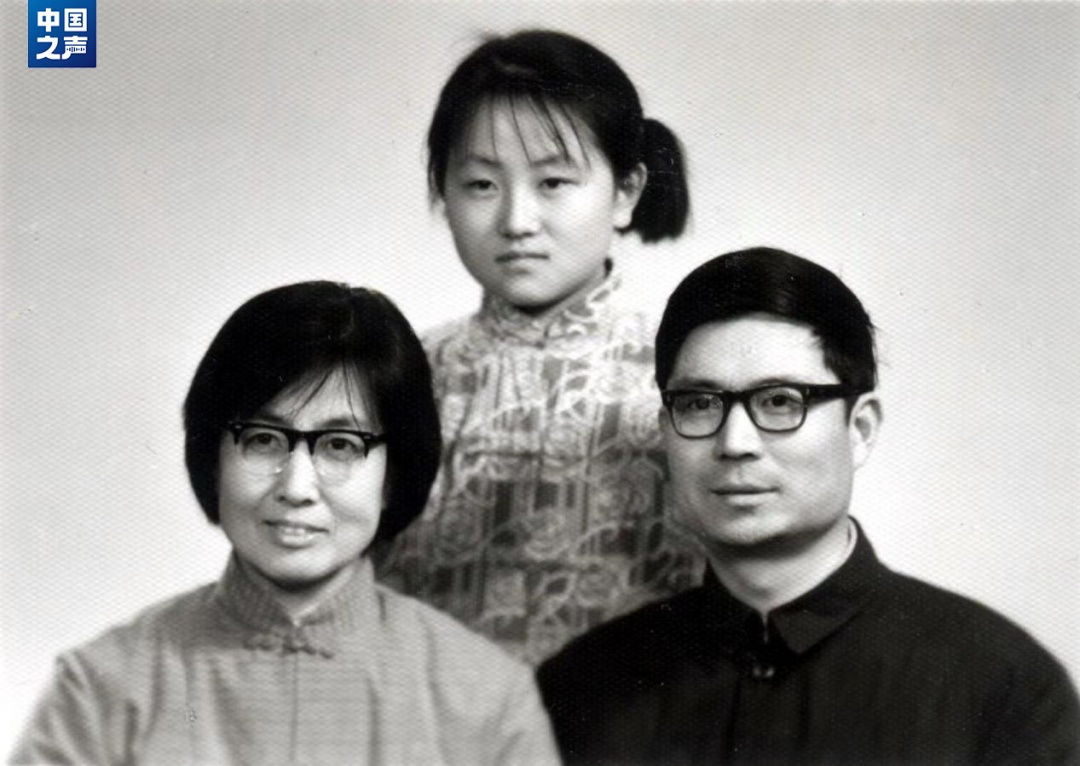

△1981年,张彦仲出国前与家人合影。

反复权衡之后,张彦仲决定报考英国剑桥大学的三一学院,这里曾培养出牛顿等一批科学家。大名气,意味着高门槛,学俄语的张彦仲,突击学习了一段时间英语,经过考试和层层选拔,最终成为三一学院接收的第一位来自新中国的学生。

“我们这些人从初中到大学都学习俄语,没学过英文。去留学之前临时学过一些,看看书还马马虎虎,听和说是没有环境的,也没有训练过,所以应该承认这方面还是有差距,但更大的挑战在于改行。”张彦仲说。

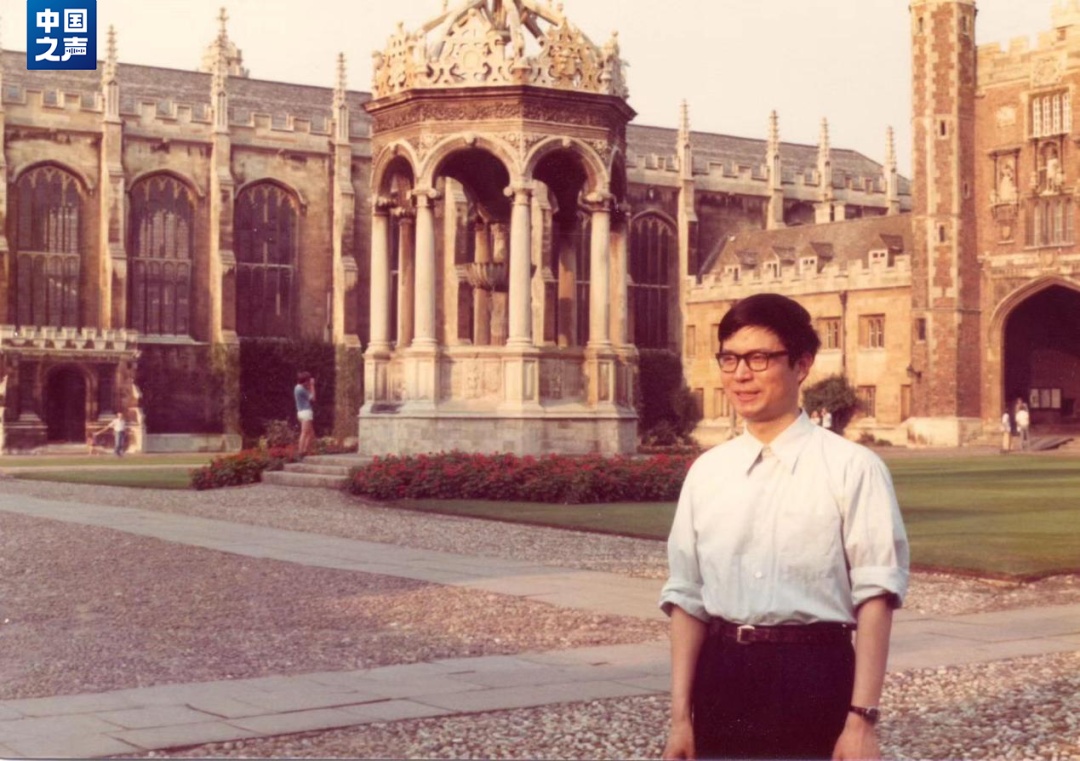

△1982年,张彦仲在三一学院。

张彦仲表示,这次改行是出于无奈。由于当时西方国家的高校没有向我们开放航空专业,想改变中国航空工业的落后局面,就不得不“曲线救国”:张彦仲选择了新兴学科“数字信号处理”专业,这个专业广泛应用于地质勘测、通信雷达等领域。

由于张彦仲没学过信息,所以要学完信息专业本科生和研究生的全部课程,写若干论文,完成一篇博士论文答辩才能回来。

△1983年,张彦仲与诺贝尔奖获得者三一学院院长霍奇金(Sir A.L.Hodgkin)勋爵夫妇。

完成这一切,只有三年时间。张彦仲买了自行车,穿梭在宿舍、图书馆和实验室之间。

1984年6月底,张彦仲完成了两百多页的博士论文。在论文扉页上,他郑重地写下:“献给我伟大的祖国”。他说:“我去留学的目的就是为了回来,就是学习世界先进的科学技术!我的目标是打好基础,培养人才,成为‘人梯’,提升中国的科学技术水平,留学报国。”

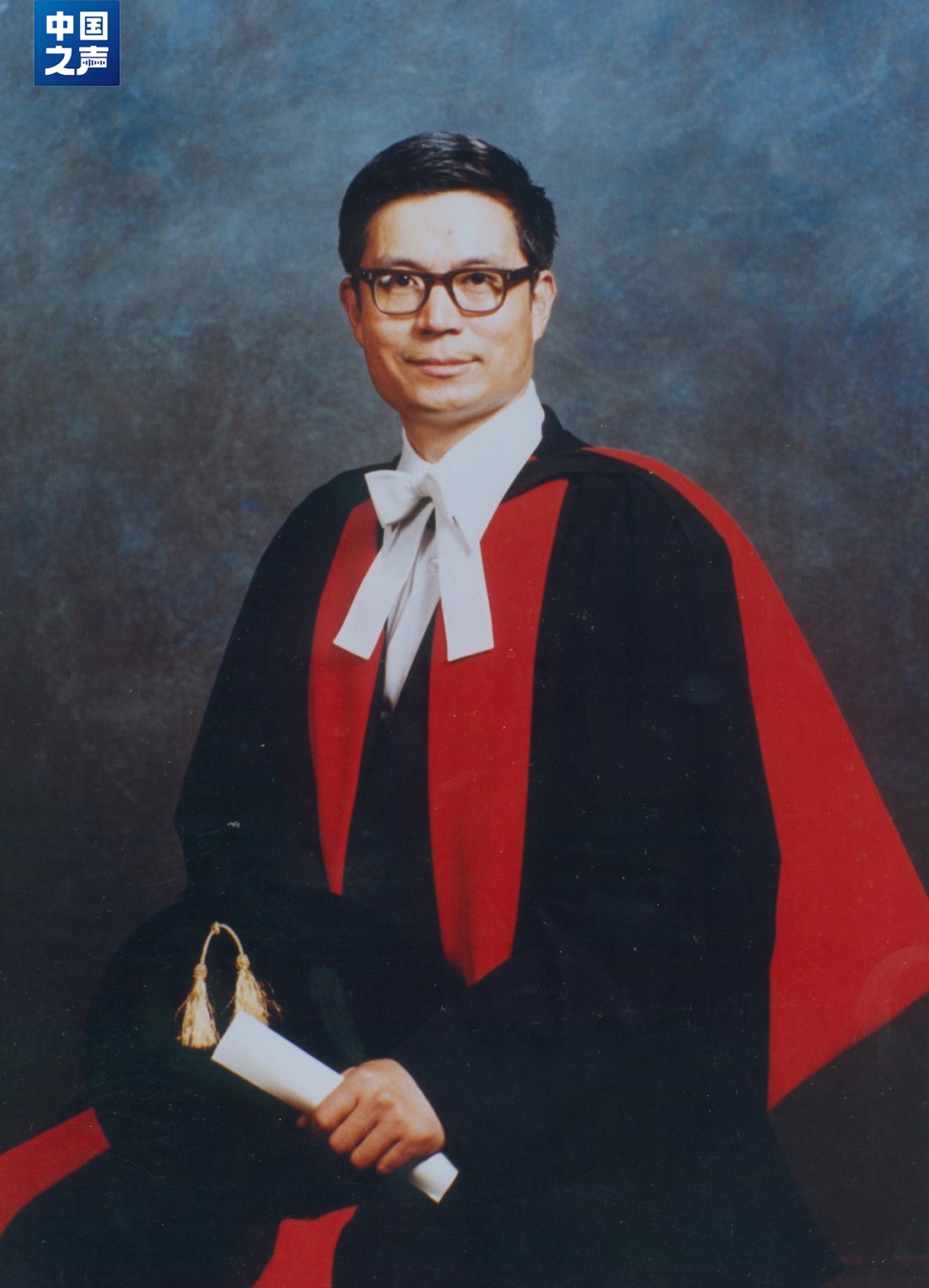

△1984年,张彦仲获得剑桥大学三一学院博士学位。

回国投身“航空报国”事业

“我们要闯出一条自主创新的道路”

婉拒了国外企业和高校抛来的橄榄枝,张彦仲带着剑桥大学的博士学位回到了祖国。正当他准备大展拳脚的时候,却面临第三次改行:组织安排他转向航空工业部的管理岗位。

在航空工业部数十年,张彦仲负责多个重大航空项目的立项、决策,组织研制和首飞。但是,当这些项目拿到国家级大奖的时候,却很少能在申报名单中找到张彦仲的名字。

“我个人一辈子都没报过奖,搞科研不是为了写论文,也不是为了获得奖项或奖金,我到现在都没有这样的想法。”张彦仲说,“我们是干事儿的,考核一个人看你一辈子干成什么事,而不是获得多少奖状。”

2017年5月5日,中国自主设计研制的干线客机C919首飞,已是古稀之年的张彦仲,亲临现场并宣布了首飞技术评审意见。

△2017年5月5日C919大型客机首飞

“我们从1970年就开始研制‘运-10’,在1980年开始生产麦道MD-82,1990年着手研发AE100座飞机,都没有成功。C919的首飞成功,意味着我们终于走出了初步成功的道路,这是很不容易的,也是我们几十年来制造大飞机梦想的实现。”

这个梦,中国人做了很多年。用张彦仲的话说,中国大飞机的前40年,走过了一条“艰难、曲折、坎坷”的路。当年还有一个观点是“造不如买,买不如租”。

中国为什么要造大飞机?张彦仲说:“首先是因为中国本身需要,根据国内外的估计,未来20年中国需要再增加八九千架大飞机。依靠国外那是不行的!我们要闯出一条自主创新的道路来。”

△C919大型客机模型亮相新中国成立70周年庆祝活动

2006年7月,国务院决定成立大飞机方案论证委员会,张彦仲与李未、顾诵芬院士共同担任专家委员会主任。他们奔走调研、听取意见,最终,专家委员会提出了中国发展大型飞机的技术路线:坚持自主创新,以我为主,部分开展国际合作。

“首先,我们拥有庞大的市场做后盾,制造大飞机是一个大国工程,小国家恐怕难以做到。其次,是举国优势,以C919为例,靠一个单位的力量是不够的,别的国家已经吃到苦头了。第三,我们有后发优势,波音和空客比我们起步早,我们可以借鉴其经验,它走的弯路我们可以不走。”张彦仲说。

解决了要不要干的问题,接下来就是如何去实现。那几年,张彦仲每年要在北京、上海和西安之间奔波几十次,论证、咨询、评审,在C919研制的每一个关键节点上,张彦仲都在场。

张彦仲表示,为了保证飞机的安全性,必须获得适航证,这意味着对飞机可能遇到的各种情况进行测试,无论这些情况发生的可能性大小。“我们做的时间很长,用6架飞机飞了五年,3000多个架次,才把所有的风险和不安全科目都试验了。所以,C919经过了严格的适航考验,它的安全性是有保证的。”

△2022年8月,C919飞机完成取证前全部试飞科目。

耄耋之年仍在开拓创新

“要研制更大的飞机”

从技术攻关到批量生产,从试飞到投运,从单一航线到规模化运营,截至目前,已交付的C919飞机覆盖国航、东航、南航等三大航空公司,累计执行商业航班超过3700班、承运旅客突破50万人次。

今年9月19日,国产大飞机C919首次飞抵拉萨,开展环控、航电、动力装置等高高原运行关键系统的研发试飞,以及高高原机场(机场标高在2438米以上的机场称之为高高原机场)适应性检查。张彦仲表示,这次飞行,很争气,也很光荣。

1985年,张彦仲提出并创建“航空科学基金”,支持航空科学领域的研究项目。1996年,他又倡导并筹建“航空奖学金”,资助贫困的航空专业学子。他曾写过一首小诗:“耄耋之年何所求,史碑当为众人修。航空强国百年梦,喜见犊牛胜老牛。”

如今,84岁的张彦仲还有更大的雄心:研制更大的飞机。“事业的发展,靠一代接一代来干。中国人做了100年的梦了!”

记者手记:

我是记者李思默。身材瘦高、一头银发的张彦仲先生讲起话来简洁、利落,无论谈到哪个专业问题,他总能切中要点,精准解答。只是,话题一落到他个人头上,先生就摆手,“这些都不必谈,我个人不重要,都是大家的功劳”。耄耋之年,张彦仲的心里只有工作。

我问他,80多岁了,您还想搞新东西吗?他脱口而出,“试一把!”哪怕需要20年、30年,哪怕我看不到成果,也要开拓。功成何必在我?!

记者丨李思默 郭淼

点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

点击右上角 QQ

QQ

点击浏览器下方“ ”分享QQ好友Safari浏览器请点击“

”分享QQ好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮