今天,我们迎来了

第20个中国航海日

1405年的7月11日

我国明代航海家、外交家郑和

率领一只由200多艘海船

2.7万名士兵和船员组建的超大船队

首次下西洋远航

为纪念郑和下西洋的壮举

也为弘扬航海文化、提高全民海洋意识

国务院在2005年批准

将7月11日确定为“中国航海日”

自古至今

气象条件与海上船舶航行安全密切相关

对航线规划、船舶调度起到

至关重要的影响

今天,让我们一起回顾

六百多年前,郑和七次下西洋中

凭借了哪些气象智慧?

从明永乐三年(1405年)到宣德八年(1433年)的28年间,郑和七次远洋航行,航迹遍及东南亚、南亚、西亚和东非的30多个国家和地区,目前已知最远到达东非、红海和美洲。其率领的船队规模之大、航海足迹之广,在当时堪称史无前例,在世界航海史上留下深刻而辉煌的一笔。

已有文献显示,郑和宝船长148米、宽60米,是船队乃至当时世界上最大的海船。在没有“发动机”的时代,如此巨大的船如何实现远航?郑和又为何安排船队在冬季启航,夏季返航?

郑和宝船与哥伦布远洋帆船对比图,郑和宝船是当时世界上最大的海船。来源:搜狐新闻

答案是,郑和船队在当时已能够熟练掌握并利用季风活动的变化规律合理规划航海活动,进行海上航行。

中国古代帆船以纵帆为主,风帆一侧固定于船桅之上,船员通过调整风帆的角度,借助较大顺风力航行是古代航海最理想的条件。在中低纬度的海面上操纵木帆船航行,季风起到非常重要的作用。

来源:《中国气象报》

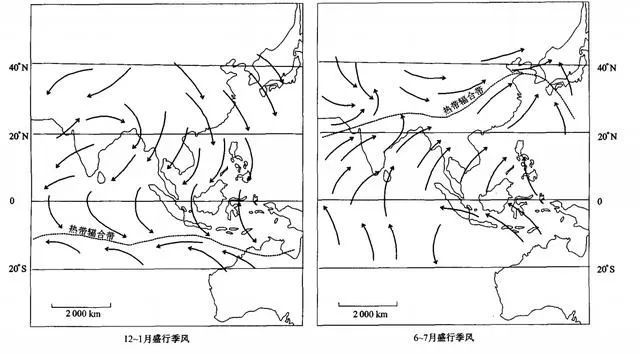

在气象学中,季风指由于大陆及邻近海洋之间存在的温度差异而形成且大范围盛行的、风向随季节有显著变化的风系。在东南亚中低纬度地区,冬半年东北风盛行,夏半年盛行西南风。受地形和地理位置影响,南海和印度洋地区季风转换时间略有差异。

一般来说,南海地区10月至次年3月盛行东北风,风力较强且持续时间长;印度洋则在12月中至来年2月底盛行风力较弱的东北风。夏半年,印度洋3月至9月西南风强劲,而南海地区5月至8月盛行西南风,但相对较弱。总体来看,南海地区东北风来得早、结束完,北印度洋西南风来得早、结束晚。正是由于地形造成季风转变时间差异,为郑和下西洋提供了有利的自然动力。

季风示意图

在当时,郑和七下西洋选择的航线和所经区域皆为全球显著的季风区,基本是从福建长乐正式开启远航之旅、分别经行爪哇、苏门答腊、古里、忽鲁谟斯等地。其航行路线安排与季风起始、转向有密切联系。要顺利完成航行,先后要利用北半球的亚热带东北季风、热带东北季风、南半球的热带西北季风、热带东南季风、北半球的热带东北季风和热带西南季风,航线中季风转变时间为一年半。

在第五次、第六次航行中,郑和船队从亚丁湾经曼德海峡进入红海,到达红海沿岸的阿丹、剌撒。来源:CCTV纪录片《历史的拐点 下西洋》

在明代祝允明所著的《前闻记》中,对1431年至1433年,郑和船队第七次下西洋行程、停靠地点有详细记载。去程由福建长乐至忽鲁谟斯,行船时间共139天,近5个月;再由忽鲁谟斯返回江苏太仓,行船时间近3个多月,途中停留时间约10个月。整个航行时间约18个月,这也和航线中季风转变时间相符合。

由于季风、风向的制约,船队在航行途中必须选择一些“候风点”暂时停留,如爪哇岛的斯鲁马益和苏门答刺国,一方面是与当地开展贸易及文化交流,另一方面等候风向变化。

在一次航行过程中,一个船队能够经过的地区和国家数量是受季风条件限制,为了尽可能多到访一些国家和地区,就需要派遣分支船队在“分腙点”出发,代替主船队前往部分国家和地区,最后根据季风特点在合腙点重新会合,共同乘西南季风扬帆归国。

来源:北京卫视

郑和船队在选择航线,确定候风点、分腙点、合腙点时,充分考虑了低纬度地区季风的变化特点,皆反映出当时郑和船队深谙低纬度季风变化规律。

2005年,在郑和下西洋六百周年之际,南京师范大学地理科学学院的葛云健和张忍顺发布研究结论指出:郑和船队的航速平均为100海里/天,最快已达到245海里/天;沿非洲海岸航行时,由于夏季索马里暖流特别强大,航速达到了230海里/天。郑和船队在航行中,充分运用季风和洋流作为航行动力,可见我国古代航海事业发展得较为成功,对海洋气象有着较充分理解。

南京信息工程大学海洋科学学院教授董昌明团队则在《郑和下西洋中的海洋学》一文中,从学术层面重演了郑和航行的风貌海况。他们选取了历史资料较为充实、航线较为绵长的第六次航行进行史实重建,将途经的东海、南海、马六甲海峡、印度洋区域、非洲沿海区域等分为23个框区,逐一分析论证了框区内的海气状况。1421年,船队从江苏太仓出发之际,就是在等东北季风的风速能达4至5米/秒,助力其南下福建,“可以断定,郑和船队早就对西太平洋的季风规律了然于心。”董昌明说。

资料来源:《郑和下西洋中的海洋学》《郑和船队下西洋航线及其相关的季风航海问题》《中国气象报》

作者:卜钰

点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

点击右上角 QQ

QQ

点击浏览器下方“ ”分享QQ好友Safari浏览器请点击“

”分享QQ好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮