“红伞伞,白杆杆”

吃了轻则头晕目眩,胡话连篇

严重的可是“躺板板”…

又到了一年一度吃菌子的季节,《消费主张》节目中讲到每天至少有一吨左右的野生菌流入市场,各类野生菌美食被端上“美食爱好者”的饭桌。

白枞、红枞、鸡枞等野生菌以其鲜美的味道,持续刺激着老饕们的味蕾。

一面吃菌正酣,另一面也有潜在的风险。

前不久,多条关于“吃进医院”的新闻事件冲上热搜。看似不同的病例,实则都是因为误食而中毒。

每年都会出现因食用野生菌而中毒的案例,今年也不例外。

一

常见野生菌VS毒蘑菇,你能分得清吗?

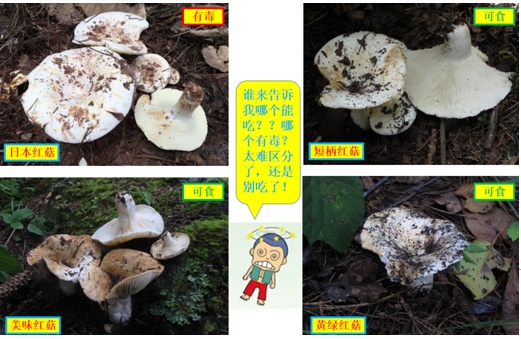

一些可食菌类与有毒菌类外形相似,且生长季节和生长环境相同,混杂生长在一起,容易被人当成可食菌类采用。如下介绍几种最容易混淆的常见蘑菇:

1

鹅膏菌(部分可食用)

鹅膏菌是比较好识别和区分的,它同时具有菌盖、菌柄、菌环和菌托。鹅膏菌这类蘑菇大部分是有毒的,灰花纹鹅膏和裂皮鹅膏中含有剧毒。

2

红菇(部分可食用)

根据菌褶稀密度,可分为稀褶红菇、亚稀褶红菇和密褶红菇,其中稀褶红菇和密褶红菇是可食的,亚稀褶红菇剧毒,一般人很难分辨,很容易误采误食。

3

石灰菌(部分可食用)

指一类白色或白中带黄的类似石灰菌的蘑菇,像日本红菇、短柄红菇、黄绿红菇和美味红菇等。真正的石灰菌是可食的,可是老百姓口中的石灰菌,还真有可能是假的石灰菌,可能是有毒的日本红菇,因此不建议大家采食。

(上述图片均来自于网络)

二

看清!这些不常见的毒蘑菇长这样...

TIPS

注意!下面这些野生菌千万不要采摘和食用!!!

1

致命鹅膏(白罗伞)

2

灰花纹鹅膏(麻母鸡)

3

拟卵盖鹅膏(鸡蛋菌)

4

小豹斑鹅膏(满天星)

5

红托鹅膏(红满天星)

6

毒沟褶菌(小白菌、蝴蝶菌)

7

黄盖鹅膏(黄罗伞)

8

叶状耳盘菌(细木耳)

9

网孢海氏牛肝菌(高脚葱)

10

亚稀褶红菇(火炭菌)

(上述图片均来源于网络)

三

菌类中毒后,有哪些症状?

1

急性肝损害型

是造成中毒死亡的最主要类型。一般餐后6~12小时发病,早期会出现消化道症状,多数患者逐渐好转,出现1~2天的“假愈期”。

之后出现急性肝损害,表现为黄疸、肝区疼痛等,部分患者伴有心律失常、肾损伤等,严重者会因急性肝衰竭引起多器官损害5天左右死亡。

2

急性肾衰竭型

餐后6~12小时发病,与急性肝损害型一样,具有6~12小时的潜伏期。

之后出现消化道症状,接着出现肾功能损害,临床表现为少尿或无尿,血液中肌酐和尿素氮升高,严重者导致肾衰竭。

3

肠胃炎型

临床最为常见,餐后10分钟~2小时发病,少数患者可达6小时,恶心、呕吐、腹泻,多在1~3天好转,严重者可因剧烈呕吐及腹泻,出现脱水及电解质紊乱,甚至休克。

4

神经精神型

餐后15分钟~2小时内发病,除消化道症状外,会出现瞳孔缩小、幻觉等。严重者会出现视觉畸变,如看见小人,以及狂躁、沮丧等。一般预后良好,多在4~24小时内恢复。

那么,如何才能安全食用菌类?

1. 不要采食不熟悉、来源不明的菌类;

2. 加工烹调时要炒熟煮透,切忌凉拌生吃;

3. 吃菌时不要喝酒,有的野生菌会与酒发生反应,引起中毒。

菌类中毒后,有哪些症状?

急性肝损害型、急性肾衰竭型、肠胃炎型、神经精神型。

点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

点击右上角 QQ

QQ

点击浏览器下方“ ”分享QQ好友Safari浏览器请点击“

”分享QQ好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮