春节一到

一家人便可以团圆在一起

辞旧迎新,温馨而热闹

而最令人翘首以盼的

便是心中那份独特的“年味儿”

北京春节特色吃食有哪些?

又有哪些文化味儿在里面?

北京发布联合《北京》杂志推出专栏

“小布食坊”

邀您一起来品北京味儿——

这期说说→ 果子干

↓ ↓ ↓

北京的美食小吃有个特点,那就是自带故事,故事主人公往往颇不一般。经常出现在美食故事中的“常客”,要数乾隆皇帝和慈禧太后,当然还有其他有来头的贵胄、名流。

这样的故事把这些人天然默认为美食家或者馋嘴大王,仿佛经他们一番加持,一样美食就有了身份,有了传奇的味道。

有这么一个故事,属于北京小吃果子干:据传,同治皇帝九岁那年溜出宫,看到小孩儿们捧着小碗围在小贩的食摊前吃一样冻糕似的“好吃的”,禁不住张罗,也来了一碗,直吃得冰凉爽快,一问才知,这样吃食叫做“果子干”。

此时太监们发现了小皇帝的踪迹一路寻来,情急之中,小皇帝将没吃完的果子干一股脑倒进衣兜里,兜着湿漉漉的藕片杏干们回了宫。这舍不得被丢掉的小吃从此在京城里名声大噪,风头无两。

故事是不是真的,不重要,果子干好吃,是一代代北京人的共识。

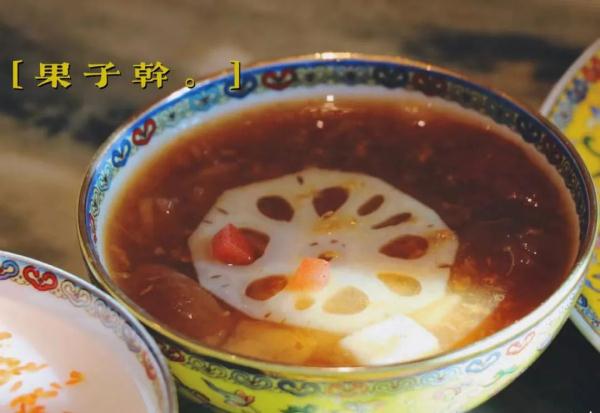

果子干什么样?《北京土语辞典》中有记载:“果子干:以柿饼为主,加入杏干儿,用温开水浸泡,最后加鲜藕片,调成浓汁,味甜酸,为老北京食品。”

△制作果子干的食材

夏天吃冰镇甜品不稀奇,果子干的独特之处在于,它是老北京“数九”后的冷食之一。早年间的北京,一入九,街面上就见不到鲜果了,想解馋,无非是冰糖葫芦、冻柿子。而制作果子干的材料,杏干儿、柿饼、鲜藕和葡萄干儿等,都是秋天留下的仅存“硕果”,将它们烩于一炉,成就一碗亮晶晶、甜丝丝的冰爽零食,是老北京人隆冬之际的口福。当然,也由于果子干好吃易做,渐渐转为四季皆宜。

△@北京卫视《养生堂》

民间的果子干做法不一,就如同家家户户的主妇对待同一道菜往往也会按自己的手法改良一样,围绕果子干到底是泡出来的还是煮出来的,也有不同的说法。

美食家唐鲁孙在《北平的甜食》中写到:“果子干的做法,说起来简单之极,只是杏干、桃脯、柿饼、三样泡在一起用温忽水发开就成啦。可是做法却各有巧妙不同,既不是液体,可也不能太稠,搁在冰柜里一镇,到吃的时候,在浮头上再倒上两片细白脆嫩的鲜藕,吃到嘴里甜香爽脆,真是两腋生风……”而北京近现代史学者刘叶秋先生则说:“柿饼、杏干都先以水泡,然后掰碎柿饼与杏干共煮烂,再切藕片加入,盛以大瓷盆,置于冰上。柿甜杏酸,且有浓汁,藕又清脆,味兼软硬。”

△雪白的藕片,浇上糖桂花

一泡一煮,究竟哪个准确?传统饮食文化大家、宫廷御膳传人王希富老先生在《街头巷尾尽零食》中给了个看起来“中和”的意见:“早年,京城果子干常用‘八达杏’大白杏或‘关公脸’大红杏所制的杏干。柿饼则以磨盘柿所制之柿饼为好。制作方法是:将杏干清洗干净,入锅加水烧开后即关火浸泡,以免烧煮时间过长失去滋味;柿饼用手撕开,入锅加水烧至刚开即关火,泡至柿饼柔软出滑润的汤汁;将制好的杏干加入柿饼汤汁中,加白糖、桂花和煮熟的藕片,装盆冷藏冰镇后出售。”

看来,煮与泡兼顾,才是果子干美味的诀窍。

△制作果子干的食材

△柿饼手撕成合适的大小

聊美食,绕不过《红楼梦》。书中,花袭人有过两次回家探亲,她和姐妹们一起喝的是果茶。这个果茶与果子干看起来异曲同工,也是采摘初冬的柿子晒成柿饼,加上杏干、葡萄干以及其它果干、藕片等,在隆冬季节煮上一大壶,放在外面冷却,凉着喝,痛快。

关于果子干,王希富老先生还讲了一则趣闻,说是常有文人墨客坐小摊上吃果子干,摊贩所用盛果子干的青花小缸也因此特别讲究,甚至有康熙青花、同治五彩的真品,引得不少古董贩也常去吃果子干,还真有以此捡漏儿发财的。如此说来,当年的果子干在京城甜品圈也是响当当的一号。

△用具有特色的小缸盛放果子干

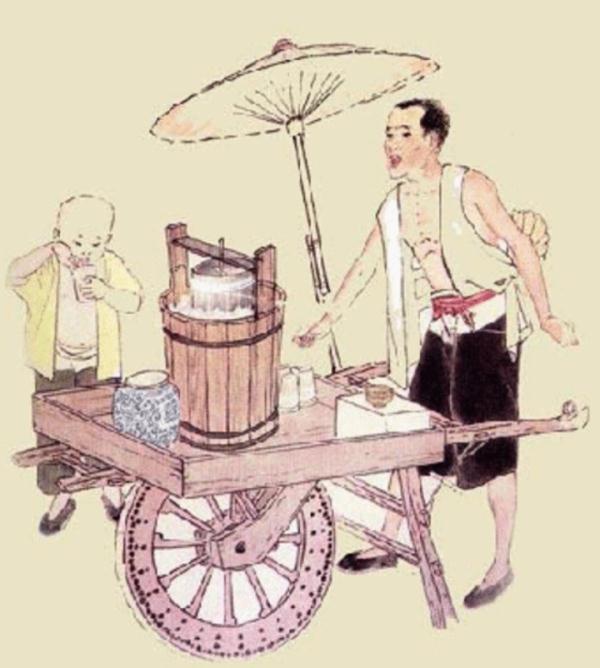

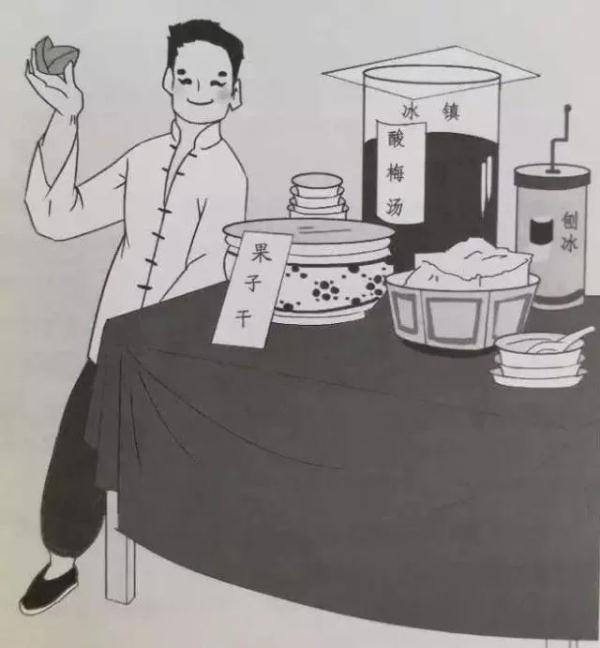

老北京售卖果子干不靠吆喝,讲究“打冰盏儿”。

△”打冰盏儿“/@BRTV最北京

“冰盏儿”又叫冰碗儿,是两只以生黄铜制成外面磨光的碟形碗,夹在手指中敲打,两个碗发出的击打声响亮清脆。如今五十岁以下的北京人,听见过走街串巷的小商贩“打冰盏儿”的,恐怕不多。

过“打冰盏儿”的,恐怕不多。

△”打冰盏儿“的小贩

△叫卖用的响器——冰盏儿

今天要想吃一碗果子干并不难,照着小布给您搬运来的做法,凑齐了食材,自己做一大锅,不光吃起来管够,还能装在好看的食盒里送人,不失为一样独特的小年礼。此外,无论是在护国寺街还是前门大街等等小吃扎堆的地方,大大小小的点心铺都有成品售卖。

如果您有机会在春节期间逛逛北京的庙会,那就更简单了——每一个正月里,果子干都是庙会上受欢迎的甜品担当。

部分图片来自网络

点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

点击右上角 QQ

QQ

点击浏览器下方“ ”分享QQ好友Safari浏览器请点击“

”分享QQ好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮