大运河跨越2500多年、奔流3000多公里,促进了南北交融、中外交流,维系着国家统一、民族团结,展现出我国劳动人民的伟大智慧,传承着悠久灿烂的中华文明,是一部书写在华夏大地上的宏伟诗篇。

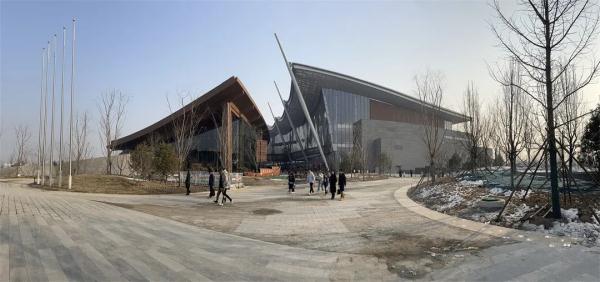

北京大运河博物馆外观。

所在地

北京市通州区

看点

通州作为大运河的重要节点,有着众多“古塔凌云”“长桥映月”“柳荫龙舟”等与大运河息息相关的名胜、遗产和文化记忆。站在远处看北京大运河博物馆(首都博物馆东馆),5片船帆状的屋顶高低错落,曲线饱满,颇具水的动感。博物馆采用分体式设计,由共享大厅、展陈大楼和休闲水街组成,由外到内,博物馆处处可见船、帆、水的元素,这是一座讲述中国大运河故事的博物馆。

展馆入口。

开渠通河 水运初兴

进入博物馆,一幅大运河的宏伟历史画卷徐徐展开。映入眼帘的第一件展品,是出土于河南安阳市曹操高陵的“宫廷乐舞人画像石”,画像中的乐师神态生动,线条流畅平滑,衣带栩栩如生,展示出高超的绘画技艺。该画像石出土时已被砸碎,被推测是曹操墓墓门的一部分。魏武帝曹操在统一北方的过程中广开漕渠,使黄河、海河、滦河等三大流域连为一体,形成了华北地区的水上交通网。

宫廷乐舞人画像石(东汉)。

大运河的开凿肇始于社会生产力迅速发展的春秋战国时期,各诸侯国出于富国、强兵、争霸等目的,掀起了第一波开凿运河的热潮。吴国在争霸过程中开凿了胥溪运河、子胥渎、胥浦、百尺渎、邗沟、菏水等大批运河,基本奠定了江淮间的运河格局;越王勾践开凿山阴故水道,是浙东运河最初开凿的部分。秦汉时期,秦代灵渠和汉代漕渠的开凿,使运河网络向西延伸至关中平原西端,向南延伸至珠江流域,构建了以都城长安为核心,贯通全国的水上运输体系。东汉末期至魏晋南北朝时期,因军事目的开凿了众多运河,但受分裂、割据政权所限,这些运河较为分散,但同时也为大运河的贯通奠定了基础。展馆以文字、图片、文物将这段历史串联并介绍给参观者。

接着参观,看到一方极具历史感的砖刻——“大业五年十一月甘三日纳社仓粟铭”,这是隋朝社仓向官府交纳粟粮的砖刻。隋开与仓督刘冠三年 (583年),令每年各家自愿出粟麦储于村社以备灾年,名日义仓,又名社仓。社仓之后演变为国家可随意支用的官仓,自愿出粮变为强制纳粮,此砖便反映了这一段历史。

隋代为了连通南方经济中心和满足对北方的军事需要,在隋朝政府统一的规划、建设和管理下,先后开凿了通济渠、永济渠,并重修了江南运河和疏通了浙东航道,从而将各条地方性运河连接起来,形成了以东都洛阳为中心,北抵涿郡、南达明州(今宁波)的大运河体系,完成了中国大运河的第一次全线贯通,并在唐代得到维系和发展。隋唐大运河将当时的北京地区同中原、江淮地区紧密联结起来,成为一条经济动脉和维护中华民族统一的纽带。

船板(唐)。

在这间展馆的中心,展陈着一根历经岁月冲刷的船板,于安徽省淮北市柳孜运河出土,上方陈列着3艘曾于隋唐大运河上行驶的船只模型,自然而然在脑海里浮现出当时大运河的盛景。展出的另一件文物,一柄“带木柄铁锸”,锸头为长方形,木柄截面为椭圆形。隋代百姓就是以此类工具开凿了贯通南北的大运河,通过工具之简单质朴,能感受到隋代百姓付出的巨大艰辛。

带木柄铁锸(隋)。

大都既定 一脉贯通

步入第二间展馆,大运河第二次大沟通的宏图徐徐铺开。这一历史时期从公元13世纪持续到公元20世纪上半叶,是大运河历史上的重要阶段。

两宋时期,大运河扮演了重要的角色。北宋晚期,宋、金对峙,战乱不断,运河航道维护逐渐松弛,航道不断淤积,航运逐渐中断。期间黄河数次泛滥,淮河以北的大运河河道被黄河冲断,部分河道堵塞,以洛阳为中心的隋唐宋大运河体系逐渐式微。

辽金与两宋时期,幽州地区从北方军事重镇向王朝都城演变,政治中心变化、战争影响、自然灾害使漕运方向和路线发生重大转变。公元938年,辽太宗耶律德光升幽州为南京,列为辽代五京之一,利用今北运河及燕京附近水道联通漕运,公元1153年,金代海陵王完颜亮将都城从上京会宁府迁都燕京,改称“中都”。随着人口规模逐渐扩大,为保障都城的粮食供应,金代将河北、山东的粮食运至通州,并为解决通州至中都之间的漕粮运输问题多次修浚运河。

铜坐龙(金)。

展厅里,一件构思巧妙、踞坐在展台之上的“铜坐龙”尤为引人注目。“坐龙”一词出现在宋金时期的文献中,是踞坐状龙的统称,这件铜坐龙昂首闭口,前腿直立,双股尾盘绕上翘,气宇轩昂,体现出与中原龙不同的独特审美趣味。坐龙作为金代皇家御用饰物,随着完颜亮迁都至北京,见证了海陵王完颜亮迁都、开凿大运河的历史。

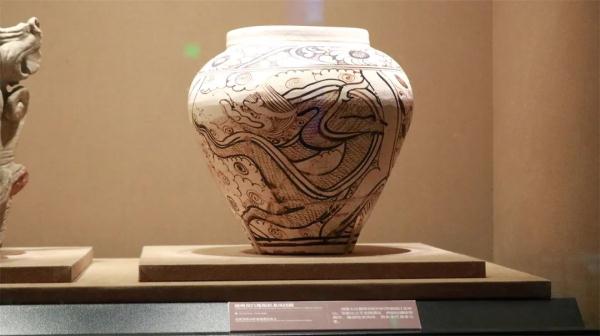

出土于北京房山金陵遗址的“磁州窑白地褐彩龙凤纹罐”同样造型精美,保存完好。罐肩部绘缠枝菊瓣纹,腹部绘龙凤纹,具有金代皇家元素。磁州窑窑址在今河北省邯郸市峰峰矿区的彭城镇和磁县的观台镇一带。遥想当年,此罐乘舟北上来到燕京,无论是烧制还是运输的过程,都凝聚了前人无数心血与智慧。

磁州窑白地褐彩龙凤纹罐(金)。

金代运河的修浚为元代大运河建设积累了经验,而在元代展区,巧夺天工之物更加琳琅满目,与元代大运河盛极一时有着密切联系。

出土于北京元大都遗址的“琉璃三彩龙凤纹熏炉”,炉盖镂雕成层峦叠嶂的山峰,黄色蟠龙蜿蜒穿行于蓝色的山崖间,神态生动;炉身遍体浮雕花枝、云朵,腹部一侧雕昂首展翅的飞凤,一侧雕回首凝视的蟠龙,飞凤和蟠龙相逐于以蓝、绿、白色装饰的缠枝牡丹花丛中。熏炉通体饰孔雀蓝、草绿、黄、白诸多色彩,无论是镂雕工艺还是绚丽色彩,都令游客叹为观止,过目难忘。这类瑞兽形熏炉是皇家大型仪式上的陈设器,集实用功能、区分等级功能和审美功能于一体。

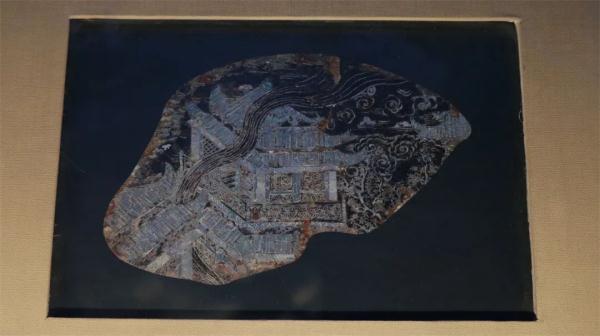

广寒宫螺钿漆器残片(元)。

“广寒宫螺钿漆器残片”出土于北京市西城区后英房元大都遗址,是目前出土的唯一一件元代螺钿漆器,长20厘米,宽12.5厘米,残片的正中为一座两层三间重檐歇山顶楼阁,装格子门,平座上施勾栏。因出土碎片中有“广”字残迹,经和景物印证,定名为“广寒宫图”。该器刻工精细,所有画面都以螺钿表现,以不同角度观赏,变幻出诸多色泽。“广寒宫图”是元代颇为流行的题材,元朝统治者在大都宫城西面的太液池琼华岛上修建了广寒殿,让人不禁猜想这是否与北方民族喜好凉爽天气有关。

元代疆域辽阔,定都大都,北京由此成为全国都城,统一王朝的政治中心由长安、洛阳迁移至北京,进而导致大运河路线的变化。

大运河这项伟大的工程连接南北水路干线,贯通五大水系,荟萃中外物产和人才,在保障都城运转的同时,给元大都带来繁华富庶和多元开放。

帆樯络绎 文汇四方

一组包括钻、斧、刀、凿、鐏的铁质造船工具陈展于明代船舶模型旁,南京不仅是明代南北航运中心,也是船舶制造中心,这一组工具就是出土于南京宝船厂遗址。

由于海运太险,陆运费用太高,明清两代都以运河为漕运路线。为了保障漕运的持续畅通,明、清两朝政府均投入巨大的人力和物力,在元代大运河的基础上不断进行整治修葺,陆续新建、改建了多处河道和水工设施,并不断完善漕运管理制度和机构。

其中,为了减少淮安清口以北借黄河行船所带来的危险,清政府于1686年—1688年在宿迁与淮安之间的黄河故道东侧开凿了中河。中河的贯通标志着大运河彻底摆脱了借黄河河道行运的状况,实现了完全的人工控制。此外,随着社会经济的进一步发展,中国大运河成为联系全国经济的交通大动脉,在运河沿岸形成了一批转口贸易城市和商业城市,促进了运河沿岸城市商业的繁荣。

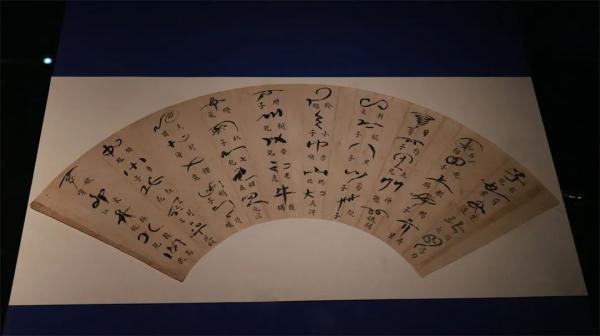

军粮经纪秘符扇(清)。

一封“清代军粮经纪秘符扇”和一盏“木制验粮盘”,曾在清代大运河的粮食调运过程中发挥作用。漕粮运抵通州,经查验后交卸入仓。仓场于通州石坝、土坝雇佣点验经纪对漕粮的数量和质量进行查验。“军粮经纪”见于《清代漕运全书》,秘符扇正反两面各绘50个符号,每个符号上为符形、下为符名,是经纪身份的标识。验粮盘为杉木制,方斗状,用于承装粮食以便查验品质。仓场衙门下设坐粮厅,掌管验收漕粮和管理通州至京城水路运转事务等。

展厅内,苏州的织造、景德镇的瓷器、扬州的漆器、名人雅士的字画、皇家敕令、宫廷绘画,令人眼花缭乱,目不暇接。大运河为商品流通提供了极大便利,京师四方商旅络绎不绝,五湖货品辐辏云集,成为全国的商业中心。

积水潭码头的艺术复现。

运河历史的转折点发生在清咸丰五年(1855年),黄河在河南铜瓦厢决口,对于大运河发生重大的影响,由于黄水泛滥,冲击山东境内大运河堤岸,导致大运河阻滞,航行完全停顿。时值太平天国革命,清朝政府忙于镇压农民起义,无暇整治运河,遂改用海运。运河停止漕运达10余年后,清政府试图修复河道、恢复船只通行,然而国力空虚,清政府对地方的控制力大幅下降,修复工程终被放弃,大运河的辉煌黯然落幕。

直到2023年,在新的时代背景下,大运河终于重新焕发生机,全线通航,未来将继续在内河航运体系中扮演独一无二的角色。

作者丨王家齐

点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

点击右上角 QQ

QQ

点击浏览器下方“ ”分享QQ好友Safari浏览器请点击“

”分享QQ好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮