“李老师的课堂不一般,特别有意思。”

“李老师的马面裙和‘文物’撞衫了。”

……

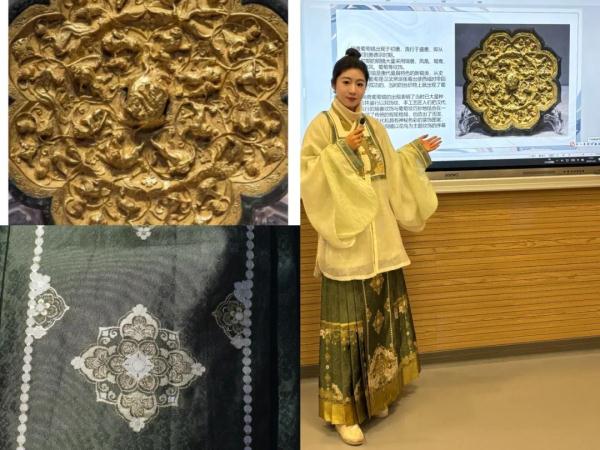

宁波财经学院的同学们向《我的城市我的家》节目组爆料:学院《文物艺术品概论》的任课老师李幸临,每次上课都会穿一身精致的汉服,其中好几条马面裙上的图案都和“文物”撞衫。李老师仿佛变身成了课堂的活“教具”,浸润式地让学生们感受来自文物的艺术魅力。

今日关注:

和“文物”撞衫,

大学老师变身课堂活“教具”。

为了课堂 准备了20多套汉服

周三晚上6点,

李老师的《文物艺术品概论》准时开课:

“海昏侯墓里出土的青铜错金当卢,

上面的花纹非常精美。”

在打开教案图片后,

有学生抢着说:“李老师,

你这条马面裙上的纹饰,

跟当卢上的好像啊!”

李幸临笑着肯定:

“没错,老师今天穿的马面裙图纹,

设计灵感就来自于这个当卢文物……”

“每一堂课我都是穿着汉服来的,

而且我平时也很注意寻找

印有跟我课程内容所涉及到的文物纹饰

相似的衣服、裙子之类。”

课后的采访中,李老师告诉记者,

除了认真准备课件,

精心购置的20多套汉服

也是她备课内容的一部分。

比如,在讲到南京博物院的

嵌宝石莲纹金盒时,

她配上了这条红底金面的裙子;

讲到唐代的瑞兽葡萄镜时,

她又特地配上了这条墨绿的裙

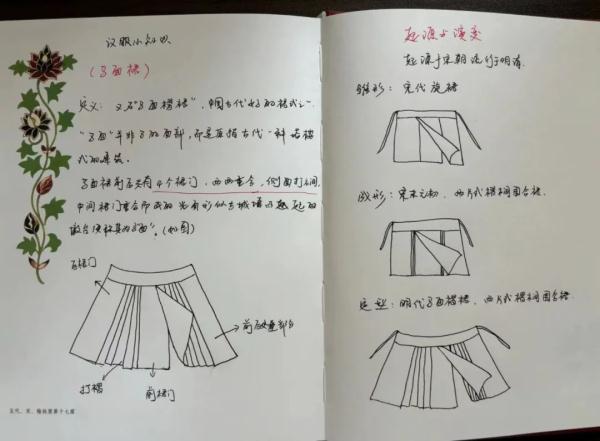

为了上课的需要,

李幸临还专门去了解了一番

马面裙的“故事”,

并手绘了一份小知识图。

李幸临说,被学生们称为

“行走的文物课”的

这门《文物艺术品概论》,

主打一个“沉浸式”:

“就是为了让同学们可以直观地感受到

中国的传统文化,

真正走近文物、了解文物,

从着装上,带去第一眼的视觉冲击。”

鲜活的课堂

“李幸临老师是一名95后,

授课时间不长,

却很受学生欢迎,

把原本有些枯燥的’文物艺术品’课堂

搞得很鲜活。”

宁波财经学院人文学院的叶俊士老师

告诉记者:

“一套又一套汉服是吸引点,

另外李老师也会带着学生们

走进考古现场、走进博物馆

去亲触文物、感知历史,

让理论学习‘活起来’。”

“每次上李老师的课,

她一进教室就会先被她的汉服惊艳。

所以这个十一我去西安逛博物馆,

也特地体验了一下汉服。”

王同学因为这门课对汉服产生了兴趣:

“尤其李老师有几堂课,

穿了跟课程内容相对应的汉服马面裙,

我们就更贴切地了解了

文物的艺术魅力所在。”

文化产业管理专业二年级的

邓同学和陈同学,

已经是第二轮来上李老师的课了:

“每一次听李老师的课代入感都很强,

她对于文物背后故事的讲述,

再加上她精心选配的服饰,

都让我们对传统文化、文物保护和修复,

产生了较大的兴趣。

另外,李老师还会和我们一起

探讨文创产品的制作,

探寻传统艺术与实用功能

相结合的途径。

这门课既有审美,又有知识,

还很实用。”

又是别人家的“宝藏”老师“!您有遇到过类似授课方式别具一格,让您印象深刻的老师吗?欢迎评论区互动留言,我们将选取其中一位送上价值100元的宁波牛奶券。

记者:林玲 筱悦

点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

点击右上角 QQ

QQ

点击浏览器下方“ ”分享QQ好友Safari浏览器请点击“

”分享QQ好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮