自秦始皇宣告“命为‘制’,令为‘诏’”起,“诏”就成了帝王的专利。“罪己诏”是古代帝王在朝廷出现问题、国家遭受天灾、政权处于安危,自省或检讨自己过失、过错时,发布的一种口谕或文书。其中,因火灾而起的“罪己诏”占了相当多数。

火为人类带来了光明温暖和文明进步,但一旦失去控制,就会给人类造成灾难。人类从恐惧火,到认识火,再到会用火,经历了一个非常漫长的过程。古代社会生产力水平低下、科学认知能力不高,发生火灾,人们往往无法科学地解释,就会归结为这是上天的谴告。

西汉思想家、政治家、教育家董仲舒在其史称《天人三策》中首次提出“天人感应”思想。他认为,《春秋》记录了几百年的天象资料,所以后世的灾异要以《春秋》为根据来解释。“国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不知变,而伤败乃至。”封建王朝,帝王拥有至高无上的权力。董仲舒在肯定君权神授的同时,又以天象示警、异灾谴告来鞭策约束帝王的行为。古代帝王深受“天人感应”学说影响,自汉武帝开始,在发生重大火灾等灾害后,往往发布“罪己诏”,并采取“告庙”、“求直言”、“素服”、“减膳”、“避正殿”,甚至“撤宝座”等措施,检讨自己的言行,形成中国历史上一道独特的风景线。

董仲舒像

据《汉书·武帝纪》记载,“六年(公元前135年)春二月乙未,辽东高庙灾。夏四月壬子,高园便殿火。上素服五日。”高园便殿是汉高祖的陵寝,发生火灾后,汉武帝脱下龙袍,穿了5天白色的冠服。

汉元帝像

据《汉书·元帝纪》记载,汉元帝在初元三年(公元前46年)夏茂陵白鹤馆发生火灾后,专门颁发诏书:“乃者火灾降于孝武园馆,朕战栗恐惧。不烛变异,咎在朕躬。群司又未肯极言朕过,以至于斯,将何以寤焉!百姓仍遭凶厄,无以相振,加以烦扰虖苛吏,拘牵乎微文,不得永终性命,朕甚闵焉。其赦天下。”这是中国历史上皇帝因火灾进行检讨的第一份“罪己诏”。

据《旧唐书·则天皇后纪》,“一月丙申(十七日),夜,(洛阳)明堂灾,至明而并从煨烬。庚子(二十一日),以明堂灾告太庙,手诏责躬,令内外文武九品已上,各上封事,极言正谏。”公元695年,洛阳新建的天堂、明堂发生重大火灾,武则天一是“告太庙”,向祖先检讨,报告火灾损失情况;二是“手诏责躬”,亲自写“罪己诏”责备自己,主动承担责任;三是要求朝内外九品以上文武官员上书,批评朝政,提出治火良策。

宋朝皇帝也非常重视火政,灾后颁发“罪己诏”,亲议火事,钦定火政,处理火灾善后。北宋真宗时,荣王宫宫女纵火,宰相王旦上表请求罢相,宋真宗没有把责任推到宰相身上,而是自己承担责任,“乃下罪己诏,许中外上封事,言朝政得失”。宋真宗是宋朝第一位颁布“罪己诏”的皇帝。南宋理宗下诏将“修火政”列为《训臣十二条》中的第一条,明确作为臣僚的首要职责,要求做到“守而勿失,律己之人,务必忠实,毋急近功”。

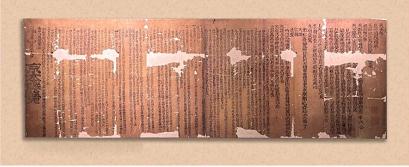

到了明朝,城市经济繁荣,商业、手工业高度发达,火灾大幅增加,仅收录入《中国火灾大典》的就达3568起,比前朝大幅上升。明朝统治者高度关注火灾和火政治理,屡下“罪己诏”,数量位列历朝之首。17位皇帝中,除惠帝、仁宗、穆宗、光宗4位短命皇帝外,其余13位共下“罪己诏”达20次,超过以往任何一个王朝。中国消防博物馆就陈列有明武宗在正德九年因乾清宫大火亲手写下的“罪己诏”的复制件(原件收藏于中国第一历史档案馆)。

中国消防博物馆内陈列展示的罪己诏(复制品)

清朝是中国由古代社会进入近代社会的转型期,火灾数量、形式都远远超过以往历朝历代,收录入《中国火灾大典》的就有12336起。清朝的皇帝十分注重火灾治理,往往亲自处理相关事务。康熙十八年十二月初三日(公元1680年1月4日),紫禁城太和殿因太监用火不慎引发大火,康熙立即召集臣下发表上谕,然后下诏自责。乾隆皇帝在奏折上批示并传谕军机大臣,仅《中国火灾大典》收录的就达54次,是清朝10位皇帝中最多的。

“天人感应”虽然是一种唯心主义学说,但在皇权至高无上的封建王朝,帝王在火灾后发布“罪己诏”,体现了“天人感应”学说在封建王朝的正统地位,对制约皇权、缓和矛盾、稳定社会、发展生产和防灾救灾具有积极作用。

转自:中国消防博物馆