网络谣言对一个人的伤害

有时候远超大家的想象

甚至会把人推向深渊

前段时间

厦门一健身教练被曾经的学员造谣

“在足疗店开房被抓包”

在微信群疯传

陷入舆论风波

工作和生活都受到了严重影响

健身教练将造谣者告上法庭

近日

思明法院发布了这起案件——

特区新闻广场

因对教练不满

学员网上造“黄谣”

去年,健身教练小李因与他人发生争执斗殴被厦门警方在线通报。通报一出,曾经不满小李授课方式的老张感觉机会来了。

他上网浏览相关新闻评论

看到网友你一言我一语的猜测

老张自行脑补细节

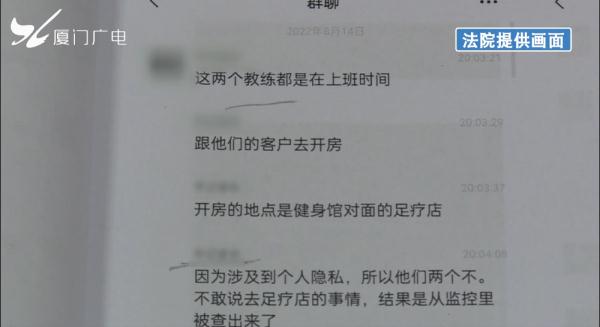

并在自己的微信同事群里造谣称:

“这教练就是在上班的时间,跟私教顾客去健身房附近的足疗店开房,被客户的男朋友现场抓包。从细节看可能整个健身房的教练都知道这回事......”

看到老张这么了解内幕,想到老张曾经也是小李的学员,群里的同事们开始对老张的描述深信不疑,同事小陈随手就把老张的话转发给了自己的老婆小丽。小丽又随手发到了姐妹群里,群里的姐妹见消息如此劲爆,纷纷转发亲戚群、同事群、朋友群……很快,谣言被扩散出去。

谣言在网上疯传

造谣者慌了

见到自己瞎编的故事

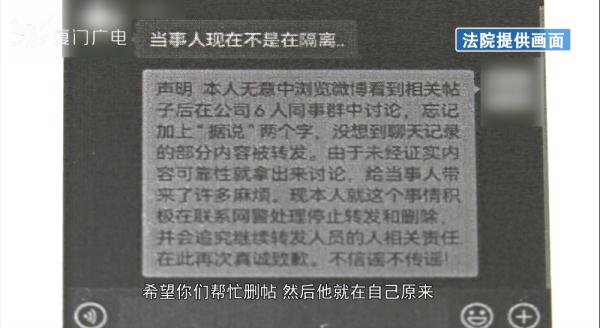

被疯狂转发,老张慌了

于是

老张在最开始发消息的同事群

发出了一条澄清声明

他在该声明中说:

“本人无意中浏览微博看到相关帖子后在公司同事群中讨论,忘记加上'据说’两个字,没想到聊天记录部分内容被转发,由于未经证实内容可靠性就拿出来讨论,给当事人带来了许多麻烦,现本人就这个事情积极联系网警处理停止转发和删除,并会追究继续转发人员的相关责任,在此真诚致歉,不信谣不传谣!”

可是

老张最初发布的消息

已经又被发上了

多个热门社交媒体

眼看着谣言一发不可收拾,老张彻底慌了,主动报警表示自己做错了事,要求警察协助删帖。接到老张的报警后,警察在调查事实的同时,分别对转发消息的小陈、小丽等人进行询问,他们纷纷对自己未经核实就随手转发的行为追悔莫及。

教练深陷舆论漩涡

怒告学员索赔偿

“这消息是真的么,

你真的跟客户去开房啊?”

谣言扩散后

教练小李陆续接到

朋友和亲人的询问

看到消息的小李又羞愧又气愤,如果没有打架斗殴,也不会被警方通报,可怎么能这么诬陷我?!小李无力地辩解着,可根本没有人相信。

又过了几天,健身房的老板拿着手机找到了小李,气愤地说,“你看,我们的网络点评成了什么样子!”小李拿过来一看,健身房的点评页面被各种污言秽语充斥着。

小李再也忍受不了了

向法院提起了诉讼

要求老张停止侵犯小李的人格权

登报道歉

并赔偿精神损失费3万元

法庭上,老张辩称

这个谣言发酵起来最根本的原因是小李被警方通报,自己也只是根据网友评论总结加工,发在了自己熟悉的同事群而已,没有故意扩散消息,同时自己事后也积极消除影响。所以自己不用担责。

法院经审理后认为:

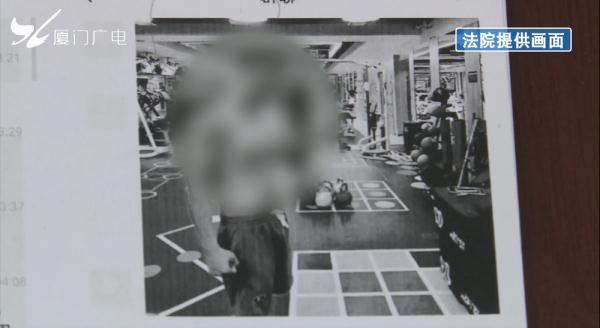

老张为宣泄个人不满情绪,在没有任何事实依据的情况下,通过微信发布造谣小李的消息,导致信息被迅速广泛传播,明显构成以侮辱、诽谤方式侵害小李的名誉权;同时,老张未经小李同意使用、公开小李的肖像,还构成对小李肖像权的侵害,小李有权要求老张承担侵害人格权的民事责任。

综合考量老张所捏造的信息

确已造成较大范围的社会传播

对小李的社会评价

及正常生活具有严重负面影响

法院支持了小李的诉讼请求

法官说法:

造谣传谣,该担何责?

生活中,我们可能常常随手与亲朋好友分享网络消息,对行为后果缺乏必要的认知。本案中,老张为泄私愤随意造谣,其他人随意转发,一抬手、一点击,谣言就迅速传播开来,其速度之快让人追悔莫及,相信老张在发送信息时并不会意识到这个谣言会给小李造成如此伤害。

在网络上编造、散布谣言

需要承担的法律责任主要分为三种:

1

民事责任

即如散布谣言侵犯民事主体的名誉权,则应依照民法典规定承担相应民事责任。

2

行政责任

即如散布谣言、谎报险情、疫情、警情或以其他方法故意扰乱公共秩序的,或捏造事实诽谤他人尚不构成犯罪的,依据《治安管理处罚法》等规定给予拘留、罚款等行政处罚。

3

刑事责任

即行为如构成犯罪的,则依据《刑法》规定追究刑事责任。

孟晓媚

思明法院民一庭法官助理

当我们遇到此类情况的话,第一点就是要及时下载或者是用截图的方式去固定这个证据。第二点就是报警处理,寻求警方的帮助去锁定实际的侵权人,也可以向相关的平台进行及时投诉。然后第三点的话可以向法院提起民事权益的诉讼。

再次提醒各位网友

网络空间并非法外之地

在网络发布信息、言论

请遵守法律法规

综合:厦门市思明区法院、特区新闻广场

记者/杨林、郑仲维

点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

点击右上角 QQ

QQ

点击浏览器下方“ ”分享QQ好友Safari浏览器请点击“

”分享QQ好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮