逼真的机械臂、坠落的方舟空间站、冲上云霄的太空电梯……《流浪地球2》用颠覆式的表现向全世界彰显了中国科幻电影的制作水平,它不仅展现了一个更为宏阔的世界观,也呈现出了中国电影工业化更高的标准。

在“流浪”之旅中,郭帆与团队没有选择去好莱坞“捡现成”,毅然迎难而上“自己干”。从《流浪地球》借宇航服到《流浪地球2》反复试错,从道具、制景、造型到绿幕、面部追踪、CG特效,从“作坊化”到“工地化”,他们靠自己跑出一套流程。

无数中国电影人前赴后继,在建立有中国特色的电影工业化的道路上阔步向前。导演郭帆认为,预计用10年到15年的时间,中国电影工业化会初步建立。

为啥自己干?

如果盘点《流浪地球2》中震撼人心的画面,太空电梯必然入选。在电影中,通过这条宇宙级高速公路可以从地面直接升到9万公里外的空间站。“太空电梯的拍摄计划是15天,最后拍了近三个月。”郭帆直言,他们为此付出了很高的试错成本,“要呈现出规模感,就要有大量细节,是一个巨复杂的工程。这也是中国电影工业化需要持续探索的原因,我们缺失的就是这部分。”

《流浪地球2》全部制作师、艺术家加起来约2300人,合作视效公司有26家,影片单帧最高渲染时长达到99个小时,视效渲染任务更是接近9万个……这些数字的背后是无数次的迎难而上。

主创们也曾尝试过去好莱坞寻求合作,但最终他们还是选择了自己试错。

制片人、编剧龚格尔提到,好莱坞分工细化程度非常高,这也意味着高成本,另一方面,有些很好的团队对好莱坞之外的电影缺乏兴趣,甚至是有些轻视,“曾有一个动态预览团队的接待人员,聊天时直接把腿放在桌子上。”

让郭帆颇有感触的是另一件事,“视效公司在介绍时给一些区域打了马赛克,我问这是为什么,他们说这是商业机密。”

他们意识到,好莱坞经过了五六十年的积累,特别清楚如何把脑海中想象的画面翻译成一个镜头。然而,外界可以付费使用这些服务,但不能替代他们,对方更不会教授方法。

最终“自己干”成为主创们的共识。“可以借鉴别人先进的东西,但也一定要建立中国自己的电影工业化流程,这样才能适应我们自身的电影创作和电影工业的发展。”总制片人傅若清如是说。

如何自己干?

中国电影的工业化进程正在加速。郭帆说,如果说《流浪地球》是处在“作坊化”阶段,那么到了《流浪地球2》就是进入了“工地化”阶段。

通过电影中的宇航服,可以直观地感受到这个变化。“《流浪地球》只有一身借来的宇航服,后来又勉强复制了两身,三身摆在一块儿,完全不一样。在《流浪地球》里几乎没有三身同时出现的画面,因为会跳戏。到《流浪地球2》时,可以同时生产21件宇航服,一模一样,每一个部件都是精确的,就像是大加工厂正式生产的工业产品一样。”龚格尔说这就是一种“工地化”,但他也指出,其背后依然存在着很多管理观念上的落后。

目前,中国的视效团队已经可以做出媲美好莱坞的视效画面,但在郭帆看来,不能通过个别画面判断水平能力的高低。“这个画面到底有多少艺术家用了多久完成?判断一个视效公司真正的能力,在于在有限的时间之内能够批量完成多少个同样高水平的画面。如果我们有几千个镜头的生产力,才能说我们进步了。这一能力要靠流程保障。”他直言,不论是流程中的标准还是管理或迭代,他们之前都完全没有。

从零开始自己干,中国电影人在建立具有中国特色的电影工业化之路上加速前进。在拍摄《流浪地球》时,主创团队设置了“总结出电影工业化流程”课题,在《流浪地球2》开拍前又邀请了20多位实习生到现场帮忙记录错误,等到杀青时,已经攒了厚厚一摞。“再有几部影片的积累,也许能够完善这个流程。”郭帆笑称,经过复盘总结发现“经验不多,全是教训”,“教训也很珍贵,希望未来能变成电影学院的教材。”

从《流浪地球》到《金刚川》《独行月球》,再到《流浪地球2》,郭帆与团队经过三次迭代,跑下整个流程。

“到《流浪地球2》,95%都是我们自己完成的。其实这一类影片越多,那么迭代更新、记录的东西就会更多,就会更快一些。”郭帆认为,预计用10年到15年的时间,中国电影工业化会初步建立。

自己干的底气

“你们尽管想象,我们负责实现。”1月30日,中核集团发文力挺《流浪地球2》。随后,中国航天科工、中国船舶、国家能源集团也都加入了这场“梦幻联动”,表示希望通过自己的努力“让科幻变成现实”。这一刻,梦想照进现实,也让郭帆瞬间泪目。

“我们这部影片能拍成,在于国家的生产能力、生产技术的提升。”郭帆说,如果没有3D打印、数控车床等技术,搭建现场生产线就不可能完成。“在道具、制景、造型等方面,我们非常接近好莱坞一线的水准了。这个弯道超车,来自于国家生产能力的提升。”

郭帆认为,中国科幻片的出现是一个必然。“这个必然就是综合国力的提升让我们有了科幻的土壤,既是让拍摄能够现实的土壤,也是让观众觉得可信的土壤。”观众之所以会相信电影里的航天员、飞行器,就是因为中国航天事业不断发展,我们每天都会看到“航天员出舱、航天器落月”等新闻,“现实的背书让我们逐渐自信起来。所以看到影片中那些画面的时候,不会再有违和感。”

《流浪地球2》上映后,郭帆携主创先后走进全国大、中、小学校园,试图给孩子心里种一颗种子,让想象力蓬勃生长。“让我最感动的一点是孩子们的兴趣度很高。我记得我们在航天城的时候,有一个孩子说,他看第一集时候是小学,现在看到第二集上初中了,他看完之后有一个决定,未来要从事航天工作。那一刻我们很激动,如果有一天,这个孩子成为了航天员或者是航天工作者,我们这帮人就没白折腾,我觉得这是我们做科幻片最大的意义。”

什么事没做会让年老的自己后悔

“大一的下半学期,我突然间脑海中有一个画面,那个画面我已经很老了,八九十的样子,躺在摇椅上,我在想这个时候会不会有什么事我没做让我后悔,当时心里一惊,可能是没拍电影!”郭帆回忆到,因为怕让年老的自己后悔,所以一定要拍电影。“我们既然能够寻找到那个目标和热爱的东西,如果这个东西又值得的话,那就冲向它,管它后面成与不成。我就希望都能有奔向自己梦想的勇气。”

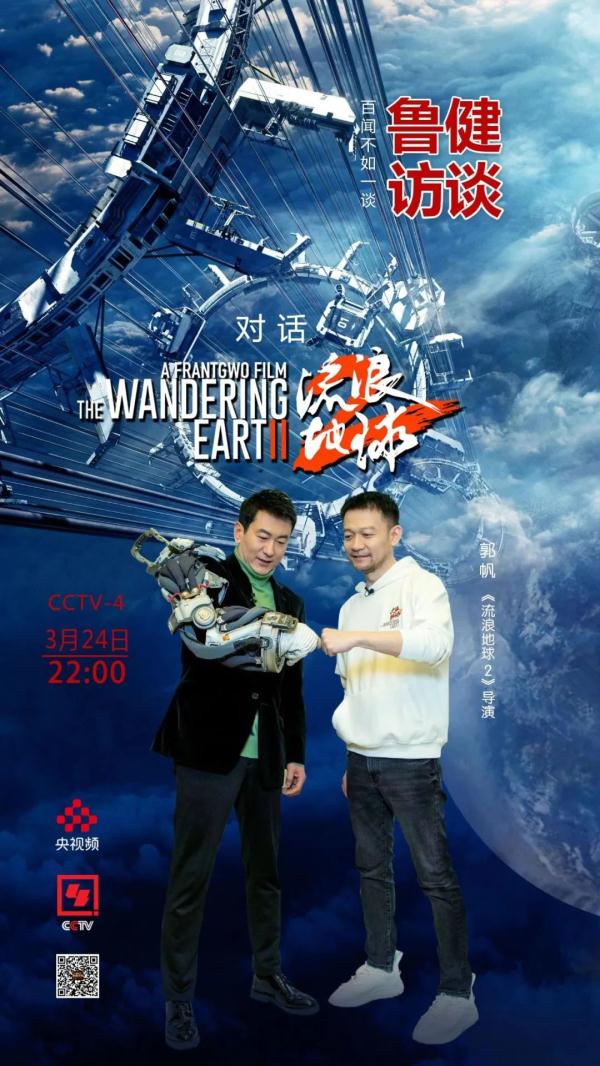

转自:CCTV4《鲁健访谈》

中央广播电视总台华语环球节目中心新媒体

点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

点击右上角 QQ

QQ

点击浏览器下方“ ”分享QQ好友Safari浏览器请点击“

”分享QQ好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮