作为一种曾特别流行的舞蹈,胡旋舞的元素很可能已深入民间,融入如今的民族舞蹈。

中新社记者:杨迪

“胡旋女,胡旋女。心应弦,手应鼓。弦鼓一声双袖举,回雪飘飖转蓬舞。”唐代诗人白居易的诗歌《胡旋女》描述的绝美舞姿“胡旋舞”,是唐代最盛行的舞蹈之一。“胡旋舞”千年来经历了怎样的发展历程?它是如何从西域传入中原的?如何见证东西方交流与民族融合?宁夏博物馆馆长李进增近日接受中新社“东西问”专访,对此作答。

现将访谈实录摘要如下:

中新社记者:“胡旋舞”如何从西域传入中原?为何成为唐代最盛行的舞蹈之一?

李进增:胡旋舞最早是在北朝时期,由西域通过丝绸之路传入中原的。生活在今中亚地区的粟特人是个非常著名的贸易民族,从东汉直至宋代,他们活跃在丝绸之路上。他们将一些西域文化传入中原地区,胡旋舞就是其中之一。据文献记载,这种舞蹈须快速不停地旋转,故名“胡旋舞”。

在唐代,从平民百姓到达官显贵,都颇喜爱胡旋舞,有多方原因。

首先,胡旋舞男女咸宜,且早期多为独舞和双人舞,不需要组织较大的乐队、舞蹈班子,机动灵活,表演方便。

其次,胡旋舞舞姿雄健奔放,与盛唐时期开放包容的精神气质相契合。在盛唐,人们以开放的心胸对待这些外来文化,凡是优秀的、优美的,都愿意去学习实践。这种社会风尚也是胡旋舞能普及的重要原因。

此外,胡旋舞的广泛传播与普及,也离不开当时两个“超级明星”——安禄山和杨贵妃的推动。《旧唐书·安禄山传》记载,安禄山晚年肥胖,重三百多斤,走路还需侍卫搀扶,但在唐玄宗面前跳起胡旋舞时,却如风一样轻盈。唐玄宗的宠妃杨玉环也精通胡旋舞。白居易诗中便写道:“中有太真外禄山,二人最道能胡旋。”

唐代韩休墓壁画乐舞图——胡旋舞。中新社发 许建梅 摄

中新社记者:“胡旋舞”如何见证东西方交流与民族融合?

李进增:周、秦、汉、唐王朝是中国封建社会繁荣兴盛的时期,这些时期,中原王朝的京畿都位于关中平原,而陇山以北(今宁夏六盘山)的宁夏地区实际上就是周、秦、汉、唐王朝“首都”的北方门户。

秦朝时期,将军蒙恬开始在宁夏平原地带凿渠垦荒。随着军屯和民屯发展壮大,宁夏平原的灌溉农业逐渐繁盛,成为后来周边各民族聚集的“塞北江南”。

汉武帝时期,为保持西北边疆的稳定和巩固,专门采取了一个特殊的管理措施——属国制度。汉代沿着西北边郡设置了5个属国,每个属国设立一个都尉作为最高行政首长进行管理。属国制度允许区域内的少数民族保留原有的社会组织形式、生产生活方式以及宗教信仰,这种制度对巩固和发展边疆地区的稳定起到了很大作用,也有利于区域内各民族的文化交融。

唐代的职官制度也表明,汉人对胡人的态度是比较友好的,许多胡人在唐朝做官。大唐民众喜欢穿胡服、听胡乐、吃胡饼、跳胡旋舞,同时中原的许多优秀文化,如丝绸、茶叶、瓷器等,也通过丝绸之路传到西方,对西方社会的发展和文化生活的丰富产生了广泛影响。

基于这些原因,地处中原王朝边疆、农牧交错带,又是丝绸之路重要节点的宁夏地区,成为长期以来农耕民族与游牧民族、中华文明与西域文明频繁交往、交流、交融的地带,不少胡人在这里定居、生活,胡旋舞也由此传入中原,成为东西方文明文化交流互鉴的一种体现。

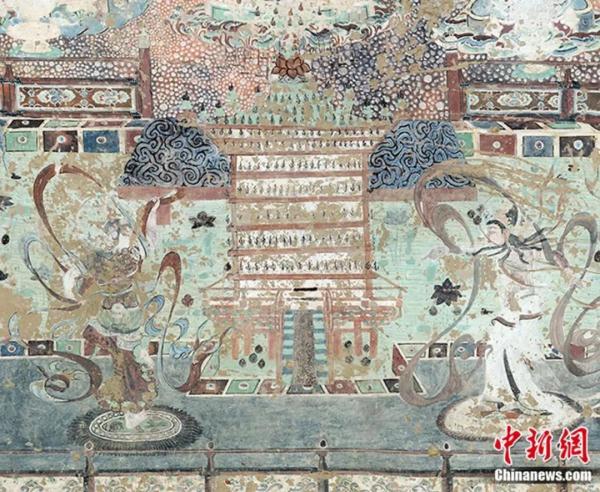

胡旋舞-莫高窟第220窟(初唐)。中新社发 敦煌研究院供图

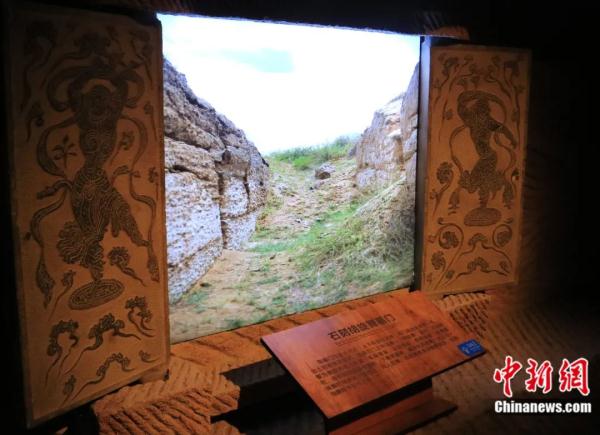

中新社记者:“胡旋舞石刻墓门”为何被称为丝绸之路上东西方文化交流的重要物证?

李进增:作为东西方文化交流的一种体现,胡旋舞在古代文献尤其诗词里,出现次数很多。唐代诗人李端、白居易、元稹等,都在诗词中对胡旋舞有过精彩详细的描写,但长久以来,考古工作者并未在考古实物中发现胡旋舞的踪迹。

1985年,胡旋舞石刻墓门在宁夏盐池县苏步井乡窨子梁唐墓中出土。墓门上刻画着身着胡服舞蹈的胡人舞伎。据墓志记载,墓主人生活在武则天时期,姓何,而“何”姓则是“昭武九姓”中的一支,证明墓主人是中亚粟特人。根据墓志记载以及墓门上的形象刻画,我们可以追溯这位胡人墓主从西域祖居地通过丝绸之路来到中原定居生活的整个过程,其自然也成为丝绸之路上文化交流的一个典型代表。

胡旋舞石刻墓门是最先被确认刻画有胡旋舞的考古实物,对于研究东西方文化交流具有重要意义。但实际上,我们借助胡旋舞石刻墓门上记载的形象,在此前已发掘的一些考古实物中,如敦煌壁画、山西一带的胡人墓葬等,都找到了胡旋舞的形象。

石刻胡旋舞墓门。中新社记者 杨迪 摄

中新社记者:千年来,“胡旋舞”经历了怎样的发展历程?如今,其舞蹈元素是否还有所继承?

李进增:据文献记载,北朝至唐代时期,胡旋舞都是单人舞或双人舞,男女皆可表演。这其中也有些细微差别,男子跳的舞被称为“胡腾舞”,纵横跳跃、刚健有力;女子跳的被称为“胡旋舞”,柔美轻盈。

到了宋代,胡旋舞的舞蹈形式发生了很大变化,由独舞和双人舞发展成了集体舞。

但宋代以后,考古学家再也没有在文献中找到对胡旋舞的详细描述。有种推测是,胡旋舞已融合到了当地的民间舞蹈中。

新疆乌鲁木齐大巴扎宴艺大剧院《丝绸之路千年印象》演出。中新社记者 刘新 摄

目前,考古学家还无法梳理出胡旋舞确切的演变轨迹,但根据文献和诗词的描述,胡旋舞的舞姿与现今新疆及中亚地区的民族舞蹈较为相似,都包含急速旋转的舞蹈元素。作为一种曾特别流行的舞蹈,胡旋舞的元素很可能已深入民间,融入如今的民族舞蹈。

受访者简介:

李进增,1985年毕业于北京大学考古系,曾任宁夏文物局副局长、考古研究所所长,现任宁夏博物馆馆长,二级研究员,享受国务院特殊津贴,天津大学特聘教授、美国内华达州山地考古研究所客座教授,中国考古学会、文物学会、博物馆协会理事,宁夏回族自治区政府重大决策咨询专家、宁夏回族自治区政协参政议政专家,黄河国家公园建设咨询专家。

原标题:《李进增:“胡旋舞”如何见证东西方交流与民族融合?| 东西问》