5,4,3,2,1,

起爆!

55年前的今天

由徐克江机组驾驶的轰-6甲型战机

在新疆罗布泊上空投下一个降落伞

中国第一颗氢弹空投爆炸试验成功!

沉寂的戈壁大漠上空

宛若两颗太阳同时闪耀着万丈光芒

正如中国工程物理研究院某研究所

原副所长陈幼玲所说:

“一闪光,我们看见两个太阳。

一个是原先的太阳,一个是我们的火球。”

中国有了氢弹的消息震惊世界!

从原子弹到氢弹

美国用了七年零三个月

前苏联用了四年零三个月

英国用了四年零七个月

而中国仅用了两年零八个月

速度之快

让许多国家认为这是个奇迹

提起这个奇迹

自然离不开“两弹一星”精神

“自力更生、艰苦奋斗”是

“两弹一星”精神的立足基点

广大科研工作者运用

有限的科研和试验手段

没有条件,创造条件

没有仪器,自己制造

把“不可能”变为“可能”

突破了一个个技术难关

他们用惊人的毅力和勇气

证明了中华民族在自力更生的基础上

自立于世界民族之林的

坚强决心和强大能力!

自力更生,中国制造

如果说原子弹的成功

还部分借鉴了苏联的经验

那么氢弹的成功则只能依靠自己

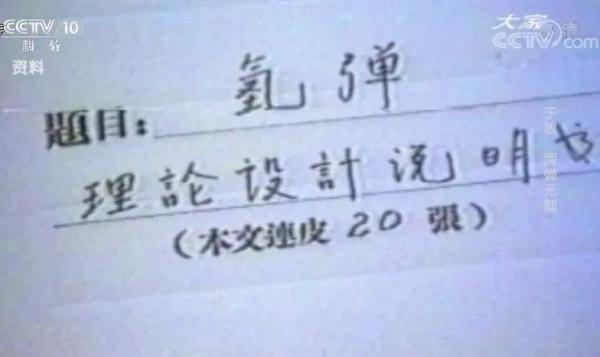

怎么造氢弹

最核心的问题是什么?

谁也说不清楚

中国科学家们

只能在外界对我国绝对保密的情况下

翻报纸、打纸带,白手起家,创造奇迹!

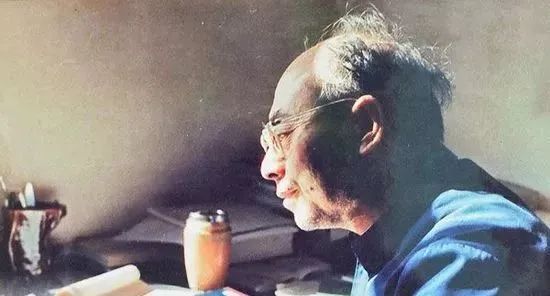

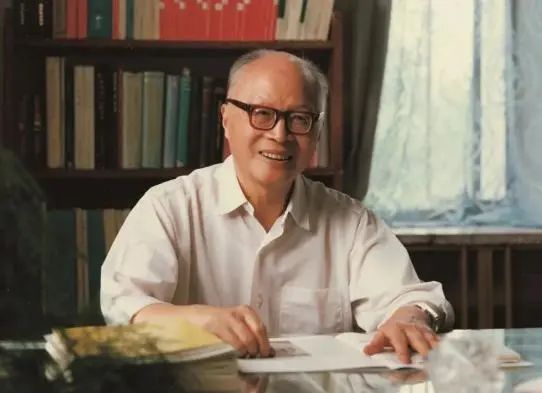

在我国研制核武器的权威物理学家中

于敏几乎是唯一一个未曾留过学的人

但这并没有妨碍他站到世界科技的巅峰

就连彭桓武院士都说 :

于敏的工作完全是靠自己,他没有老师!

为了尽快研制出我国自己的氢弹

于敏和团队科研人员几乎时时刻刻

都沉浸在堆积如山的数据计算中

直到1965年

氢弹研制方案才终于有了一些眉目

为了验证方案是否行得通

于敏带领几十名科研人员

赶赴上海“百日会战”

于敏带着他的团队

运用中国唯一一台每秒运算5万次的计算机计算

从大量密密麻麻、杂乱无章的数据中

形成了一套

从氢弹原理到构形的基本完整方案

1967年6月17日

中国的第一颗氢弹

在祖国西部地区上空爆炸成功!

更让世界为之震惊的是

“于敏方案”设计的氢弹更适合实战

中国氢弹诞生之初就已经接近

甚至完成了小型化的应用

就连美国军界都说:

“这家伙可抵十个集团军!”

而从构型上分析,世界上只有两种氢弹:

美国氢弹和中国氢弹

即美国的T-U构型和中国的于敏式构型

中国第一颗氢弹

中国的氢弹从无到有

完全是自主化产物

是最地道的中国制造!

这位“国产土专家1号”

在共和国最艰难的岁月

硬是在一张白纸上

书写了中国人用世界最快速度

独立研制出氢弹的神话!

艰苦奋斗,“穷人”造氢弹

中国造首颗氢弹时条件有多艰苦?

生活困难,研究人员营养不良

工作条件简陋,只有一台计算机

每周只能用十小时

大多数时候得靠最古老的工具——

算盘和计算尺

在非常复杂的情况下

才由计算机进行计算

由于当时我国唯一一台

最大容量的计算机在上海

有关研究人员编完计算程序

就往上海跑

计算完了回北京

再编下一个计算程序

来来往往

直到把氢弹的计算数据

准确地算出为止

然而就算是当时最先进的计算机

也远不如今天

要用计算纸打出结果,非常繁琐

而且计算纸都是一摞一摞的

要用麻袋装

科研人员大量的时间用来

小心查看每一条纸带

因为每一个计算机打孔器打的眼

都不能破裂

如果破裂就可能导致正确的数据丢失

在核试验的现场

科研人员则是坐在试验场的帐篷里

打着地铺坐着用尺子算数据

算完以后再用计算器记录

之后再进行讨论

……

那时

我国还正在遭受大面积自然灾害

每人每月的粮食定量被压缩

大家都去挖野菜

以瓜、菜和小球藻等来充饥

吃的馒头是砂夹馒头

咬起来能发出清脆的声音

一到傍晚,蚊子追着咬人

每个人头上套着一个网罩

要是不说话都不知道是谁

还不时在附近

听到咯吱、咯吱的声音

那是饿急了的老鼠在啃电缆的外表皮

然而生活的苦咬咬牙就能克服

可时时刻刻压在心头的苦

却是最难以言说的

在一次核试验前的讨论会上

压力、紧张充斥整个屋子

这时,只听到——

“臣受命之日,寝不安席,食不甘味……

臣鞠躬尽瘁,死而后已……”

于敏和陈能宽两位科学家忽然

你一句我一句地

将诸葛亮《出师表》背诵到底

那一刻

在座所有人无不被感动得泪流满面

为了新中国核事业发展

无数科研工作者从朝气勃发到垂垂暮年

在国家最困难的时刻

每餐一碗清水菜汤,一个馒头

在一片空白中为刚刚起步的

中国核武器事业

奉献着自己的青春乃至生命

踏踏实实做一个“无名英雄”

我们都看到氢弹爆炸的成功

但很少有人知道在氢弹研制背后

还有大批默默奉献的无名英雄——

从事“两弹一星”研制工作的

科研和工程人员、管理保障工作者

以及工人、解放军指战员

他们扎根戈壁荒原,奋战深山峡谷

有的人甚至献出了宝贵的生命

用一生最好的时光

铸就了一座座无言的丰碑

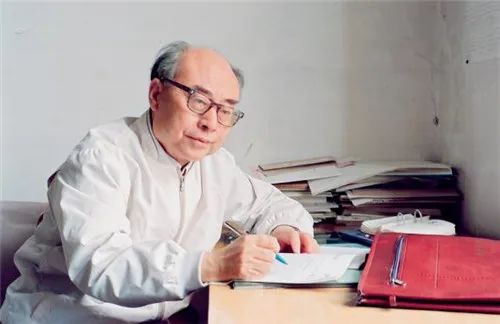

朱光亚

一个已解密三十余年的名字

但由于其事业的特殊性

有关这位我国战略科学家

核事业主要开拓者之一

“两弹一星”元勋的公开史料少之又少

很多人并不知道

我国第一颗原子弹、氢弹的研制试验

第一座核电站的筹建开发

高技术研究发展计划的制订实施等

都与他有着直接的关系

朱光亚还是少有的“科技帅才”

不但科研水平极高

而且富有政治敏锐性和领导力

被誉为“两弹”攻关的技术“枢纽”

1959年7月1日

年仅35岁的朱光亚出任九所副所长

核武器研究主要技术负责人

从此

他隐姓埋名数十年

在高原、深山、大漠艰苦环境中

组织攻关

保密的要求、低调的作风

使他数十年如一日地远离公众视线

仅和少量亲友联系

即使在身份解密后

朱光亚也从不宣扬自己

1996年初,某出版社计划出版

一套国防科技科学家传记丛书

朱光亚的名字自然在内

但在申报审批时

他抬笔就把自己的名字勾掉了

还有一次

清华大学要为23位“两弹一星”元勋

出一本传记

在这本数十万字的书中

朱光亚只提交了一篇不到6000字的

《原子弹综述》

没有一个地方专门写自己

……

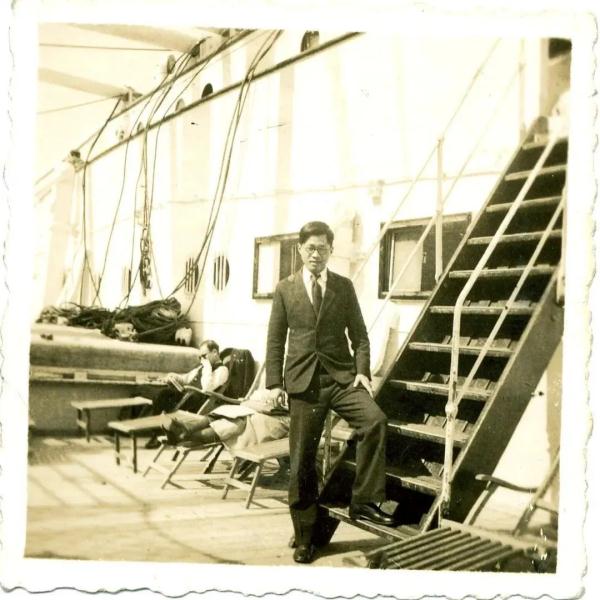

王淦昌

曾三次与诺贝尔奖擦肩而过

在功成名就之时突然消失……

他隐姓埋名17载

只为给新中国造出核武器

1961年4月

在北京的一间部长办公室里

王淦昌被告知要受领一项新的任务

然而一旦接受任务

就必须放弃所有名誉和地位

断绝一切海外联系

并且要做好隐姓埋名一辈子的准备

此时的王淦昌

已经在国际物理学界功成名就

让他放弃这一切

去重新开辟一个未知的领域

对于王淦昌来说

是一次重大的抉择

但他只是稍微沉思了片刻

就铿锵有力地回答:“我愿以身许国!”

就在第二天

王淦昌正式受命

主管中国核武器的试验研究工作

从那以后

那个大名鼎鼎的物理学家王淦昌

化名“王京”

在国际物理学界消失了整整17年

甚至连他的家人

都不知道他去了哪里、在做什么

直到1999年

王淦昌被授予“两弹一星”功勋奖章

他的名字才终于被公开

从风华正茂到两鬓斑白

他们用一生书写了

一个中国科学家的无私与担当

正如一起与于敏工作了50多年的

中国工程物理研究院原副院长杜祥琬所说

“于敏先生那一代人

身上有一种共性

他们有一种强烈的家国情怀

这种精神影响了一代又一代人”

正是这种精神

让中国人民终于挺直了腰杆!

岁月流逝,精神不朽

进入新时代

“两弹一星”精神仍旧指引着我们

创造了一个又一个值得铭记的“奇迹”

就如同55年前的今天

大漠上空那轮耀眼的“太阳”

就如同1年前的今天

那支冲天贯日的“神箭”

上图:1967年6月17日,我国第一颗氢弹爆炸成功

下图:2021年6月17日,神舟十二号发射圆满成功

接续传承,奋斗不止

满天星光终将汇聚成灿烂星河!

(转载请注明来源:中国军网微信;资料参考:共产党员网、央视新闻、人民日报、中国青年网 等)