为国一生

一生一事

用平凡书写不平凡

一年前的5月22日

我们在同一天送别了两位巨擘

他们是袁隆平与吴孟超

今天

也许可以将他们的辉煌暂且放一放

只聊聊他们那些不常为人道的故事

一辈子、一件事

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”。人不是出生就有目标的,但有了目标后能坚持一辈子的,又有几人?

袁隆平对学农产生懵懂的兴趣,或许始于小学一年级。

那时候,老师带着孩子们郊游,在他的记忆里,园艺场的花多得像“地上的毯子”,还有红红的桃子和水灵灵的葡萄……

但他后来在谈到那次郊游时却笑言,当时看到的不是真正的农村,如果看到了真的农村,也许就不会学农了。不过,这是后话。

1949年的夏天,袁隆平高中毕业,选择学校时,他拒绝了父亲的建议,他说,想做一名农业科学家。

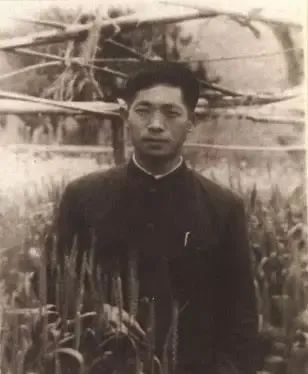

△青年袁隆平

此时的袁隆平只算刚刚入行,而吴孟超已经迈出了自己“一生一事”的第一步——

1949年新中国成立时,吴孟超大学毕业,真正成为了一名医生。

那时,肝脏外科还是一片空白,而中国却集中了全世界约半数的肝癌患者。在老师裘法祖的建议下,吴孟超决心“要把中国这顶肝癌大国的帽子扔到太平洋去”。

但9年前吴孟超决定回国时,却并非是为了当医生,而是为了“找共产党,上前线抗日”。但当时战争封锁,他难以到达延安,回国后便先求学。就是在那时,吴孟超成为了被誉为“中国外科之父”的裘法祖的学生。

在吴孟超的钻研深耕下,上世纪六七十年代,吴孟超主刀完成了许多“中国第一”、乃至“世界第一”的手术,将中国肝癌手术成功率从不到50%提高到90%以上,一时震惊世界。

吴孟超院士(中)在手术室内工作。来源:人民日报

若说吴孟超的医学道路算是水到渠成,那么使袁隆平坚定了信念的事,从他讲述的一个故事中或可窥探一二。

1953年8月,袁隆平毕业了。几年后,袁隆平曾遇到一位老婆婆,老婆婆说:“我现在吃餐饱饭,让我死都愿意”。就在那时,袁隆平意识到,中国人的饭碗必须端在自己的手里。

那时候,他看到了太多饿肚子的人。

再后来,袁隆平被问到“您是不是害怕没有饭吃的场景再次出现”时,他丝毫没有犹豫、坚定地回答“不可能了,不可能了。”

一个是“吃饱饭”,一个是“治好病”,这两件人民再朴素不过的愿望,成为了他们毕生的事业。

两双手、三个梦

“梦想试验田里的超级杂稻长得有高粱那么高、稻穗有扫把那么长、谷粒有花生米那么大,我坐在禾下悠闲地纳凉……”袁隆平的“禾下乘凉梦”几乎家喻户晓。

但他其实有两个梦,还有一个是——“杂交稻覆盖全球梦”。

“禾下乘凉梦”是向亩产1200公斤攻关,不停地追求高产、更高产和高品质、更高品质;“覆盖全球梦”是希望杂交水稻在非洲各个国家发展起来,解决非洲的粮食安全问题。

归根到底,是希望世间再无饥饿。

另一边,威胁中国人民生命健康多年的“癌中之王”肝癌,则是吴孟超的“心头大患”。

他曾说,毕生夙愿是“愿天下再无肝癌”。而他与肝癌战斗的“武器”,就是自己的一双手。

右手拇指和食指、中指相向弯曲靠拢……吴孟超的手常年维持着这样与常人不太一样的状态。不过内行人知道,这是外科医生常年握止血钳,手指发生变形的结果。

吴孟超资料图

但只要到了手术台上,这双手总能保持稳定,即使做上一个小时手术也没有问题。

媒体报道,日本同行来过,端着摄像机把吴孟超的手术从头拍到尾,也没能弄清楚他那双神奇的手为啥像长了眼睛一样;美国同行曾连3天现场观摩手术,若非亲眼所见,他根本不相信八九十岁的外科医生还能站上手术台。

手术台之外,吴孟超每次探望病人,他总会先把手搓热,再与病人接触,也会在离开时,细心地拉好屏风,或是为病人掖好被角。

一双手一把稻,一双手一把刀,成为了多少人“好好活着”的最大依仗。

三台手术、四次出勤

吴孟超的一生,从医70余年,完成1.6万余台肝脏手术,救治了近2万名病人……这些数字看起来似乎太“大”了些,我们或许可以更具象地来看:

88岁的吴孟超,曾在2010年一年内主刀完成190台肝肿瘤切除手术,创造了外科医生年龄最大还坚持经常做手术的吉尼斯世界纪录。

即使已是90多岁的高龄,吴孟超仍会每周坚持做3台以上的手术。他说,“即使有一天,倒在手术室里,也将是我一生最大的幸福!”

一位与吴孟超搭档了30多年的护士回忆:一次手术后,吴孟超靠在休息室的椅子上,胸前的手术衣都湿透了,两只胳膊支在扶手上,轻轻地叹气道:“如果哪天我真在手术室倒下了,记得给我擦干净,不要让别人看到我一脸汗水的样子。你知道,我最爱干净的。”

2019年,吴孟超已经97岁高龄,他终于退休了。但在退休感言中,他仍写道:只要病人有需要,随时可以进入投入战斗。

就在吴孟超退休的2019年,已经89岁的袁隆平,身体也不似以往强健。

袁隆平身体素质很好,年轻时喜欢游泳,是国家级的游泳运动员。20岁出头,又通过了空军飞行员选拔,但因抗美援朝战争已结束,没有入伍。

或许就是这样的“底子”,让袁隆平对自己的健康十分“自信”。其实,他有心脏病和高血压,医生也曾多次建议他住院,但他觉得自己只是气喘,没觉得应该休息。

又或许,他只是不想离开待了一辈子的稻田。

袁隆平教授在观察两系法杂交晚稻结实情况。新华社记者 殷菊生 摄

多年来,袁隆平每天要下田四次:清晨一次,中午一次,晚饭前后各一次。

照看袁隆平楼下试验田的湖南杂交水稻研究中心副研究员彭玉林曾在接受采访时说,袁隆平查看稻田后,如果满意就不会“找麻烦”,如果不满意,“早上9点30-40分,电话准时就到了我这里”。

无论何时,袁隆平看稻田的眼光,永远“毒辣”。

一荤一素、十万百万

若要找一个袁隆平和吴孟超之间最大的共同点,大概是,他们都很“小气”。

袁隆平去世后,在他的遗物中,一双破洞黑色布鞋和打了很多补丁的棉衣棉裤尤为瞩目。

黑色布鞋,鞋跟似乎已经被踩塌了,垫着双喜十字绣鞋垫,鞋底甚至破了洞;那条棉裤因为打了太多补丁,实在穿不了,又舍不得扔,才做成了烤火被。

这些东西,都是曾经“陪着”袁隆平下田,或平时散步的旧物。

怀揣着“让天下人吃饱饭”的愿望的袁隆平,平时吃得其实十分简单:一个荤菜、一个青菜就很满足,有时也亲自下厨房炒菜、下面条。

而吴孟超,不仅对自己“小气”,对别人也“小气”。

据媒体报道,在吴孟超身边工作多年的张鹏曾提到一些细节:吴孟超洗手后关水龙头会拧到最紧;出办公室哪怕几分钟也得关灯;吃饭时盘子里的菜一定吃得干干净净;下班的“标配”动作是锁门、关灯。

甚至在“教训”自己的学生时,吴孟超也十分严厉:“你干嘛非要用那个器械,只用一下,咔嚓一下几十块钱,病人的负担该多重?你不会用手术线?那一根才多少钱?”

但就是这样“小气”的两个人,也有“大方”的时候。

袁隆平常自掏腰包给基地的研究人员发“奖金”,几百到几万都有过,他总说“要那么多钱做什么”。

2020年2月,袁隆平捐款10万元,帮助湖北人民抗击疫情。除了钱,他还捐赠了200吨大米驰援武汉。

吴孟超则似乎更“出手阔绰”:1996年,他用自己的奖金和社会捐款500万元成立了“吴孟超肝胆外科基金”,重点资助在肝胆领域取得杰出成绩的医疗和科研人员;2006年,他把获得国家最高科学技术奖奖励等共计600万元奖金,全部用于医院的基础研究和人才培养;2008年,他在汶川大地震发生后的第一时间,向灾区捐赠价值500万元的急救药品……

人们总是习惯于仰望他们的成就

但感人绵长的其实是

他们始终保有的温良与坚韧

除了那些昭彰的功勋

他们真正留给世人的力量也正在于此

不是每个人都可以有他们那样的伟大

但希望

每个人都可以有他们那样的精神

袁隆平、吴孟超为国一生

一生一事

用平凡书写不平凡

只要记得

他们就从未离开

致敬!

要追就追这样的星

东南网综合新华社 中国新闻网 人民日报 央视新闻等

点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

点击右上角 QQ

QQ

点击浏览器下方“ ”分享QQ好友Safari浏览器请点击“

”分享QQ好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮