中国科学技术大学消息,该校物理系袁军华、张榕京课题组通过联合使用细菌三维追踪技术与鞭毛丝动态荧光观察技术,发现了铜绿假单胞菌的新游动模式。该研究结果于近日发表在《美国科学院院报》上。

细菌运动是其生存和感染宿主的关键。细菌通过游动模式之间的交替转换来探索环境。不同于周身多鞭毛的大肠杆菌,铜绿假单胞菌是一种典型的极性单鞭毛细菌,在可旋转鞭毛马达的驱动下,它在液体中实现游动模式切换:鞭毛逆时针旋转时推动胞体前进,鞭毛顺时针旋转时拖曳胞体后退。

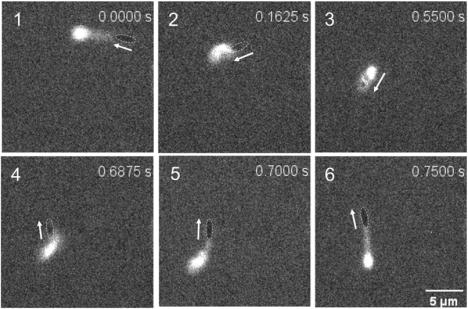

图1.细菌游动的明场及荧光图像。虚线代表细菌胞体,亮色代表荧光标记的鞭毛丝,白色箭头代表细菌游动方向。

传统认为铜绿假单胞菌通过交替“前进—后退”的方式实现环境探索,中间或许间隔着短暂的停顿,因此对环境探索的效率不高。细菌经过亿万年的进化,会不会有更高效的方式来探索环境呢?

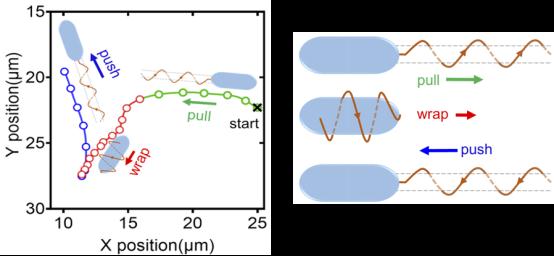

图2. 铜绿假单胞菌游动新模式。(左)图1细菌的游动轨迹示意图,不同颜色代表不同游动模式。(右)三种游动模式下鞭毛丝的状态。

课题组借助基因编辑手段改进了其鞭毛丝荧光标记效率,在该细菌中实现了游动三维追踪及鞭毛丝动态行为的同步观测,从而发现了一种全新游动模式,即“wrap”模式。在这种状态下,胞体取向不稳定从而容易发生转向。因此,wrap态发生在由后退态切换到前进态的过程中,经统计其发生概率约40%。通过比较“后退前进”及“后退—wrap—前进”这两种方式下游动方向改变的统计分布,课题组发现wrap态使得细菌游动方向的改变随机均匀地分布在4pi立体空间,从而极大地提高了细菌探索环境的效率,另外通过对细菌趋化游动的随机动力学模拟亦确证了wrap态在提升细菌趋化水平上的效力。

在自然界中存在种类丰富的极性鞭毛细菌,课题组发现的游动新模式可能在极性鞭毛细菌中广泛存在。此处发现的由钩形鞘力学屈曲失稳来实现游动方向改变的物理机制,对设计人工微纳机器也有启发。

END

转自:中国科学技术大学

7月8日,广州市公安局“平安广州宣讲团”组织学生等走进市公安局水上分局,近距离感受水上警察装备和救援技能,在互动体验中学习安全知识。据介绍,平安广州宣讲团成立至今已有10年。截至目前,已举办近300场宣讲活动,走进社区、农村、学校、企业、机关等场所,带给大家“听得懂、记得住、愿意主动传播”的安全知识。