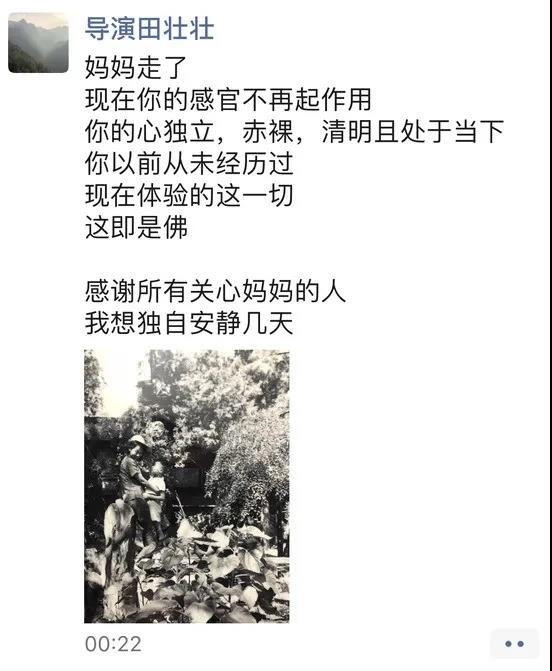

“妈妈走了,

现在你的感官不再起作用,

你的心独立,赤裸,

清明且处于当下……”

6月28日凌晨,

著名表演艺术家于蓝去世,

享年99岁。

她的小儿子田壮壮导演在朋友圈写下了这样一句话。

知母莫若子,

这段田壮壮写给母亲的话,

是儿子对母亲最后的告别,

也是对母亲这一生的评价。

“独立、赤裸、清明”

这或许就是于蓝一生心路历程的盘点

……

从延安开始的艺术之路

于蓝原名叫做于佩文,

1921年出生于辽宁岫岩。

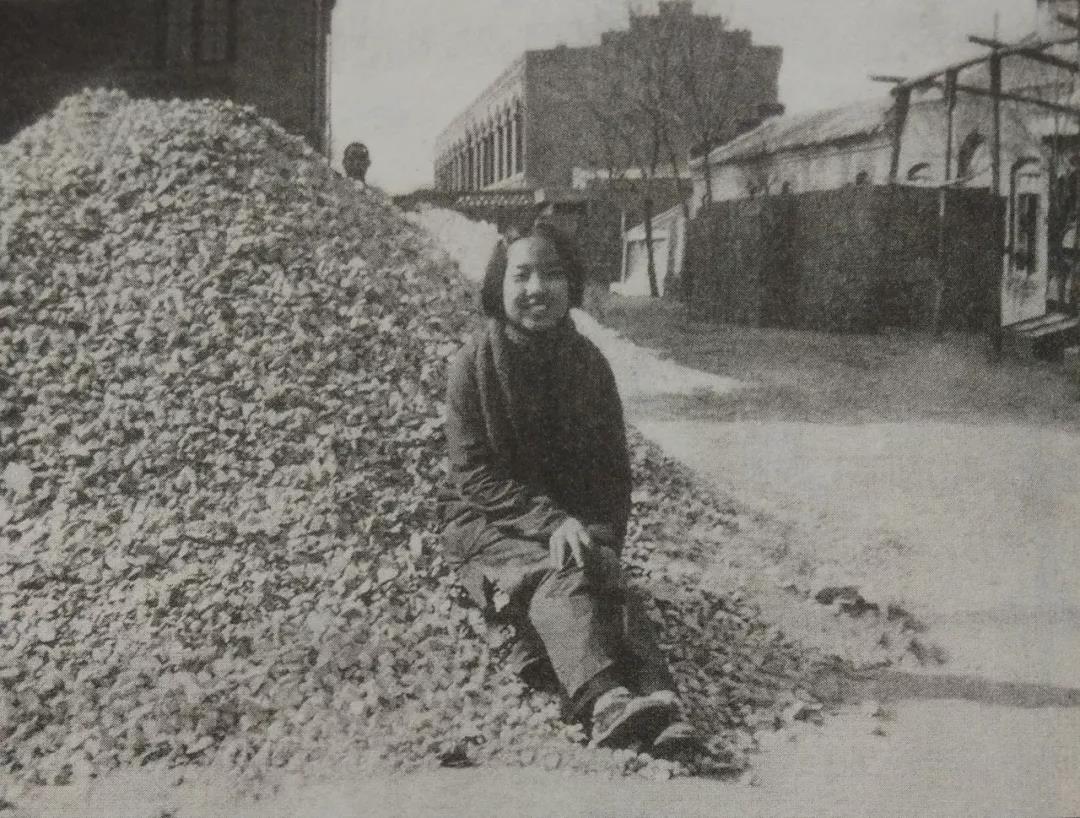

童年时期的于蓝

1938年,

年仅17岁的于佩文和同样怀着革命理想的好友赵露从北平出发去延安。

临行前好友的母亲送给她于蓝的名字,

寓意希望她走在万里无云的蓝天下。

她很喜欢,

从此改名叫于蓝。

青年于蓝

那时在延安抗日军政大学学习的于蓝,

最想做一个修铁路、修桥梁的工程师,

她曾说,

那时的自己对“艺术”二字毫无理解,

只是愿意看戏、看电影。

于蓝在延安

也正是出于对和电影的兴趣,

学业之外,

于蓝也经常参加各种业余的戏剧演出。

1940年春天,

于蓝进入鲁迅艺术学院,

成为一名正式的演员,

从此走上了艺术之路。

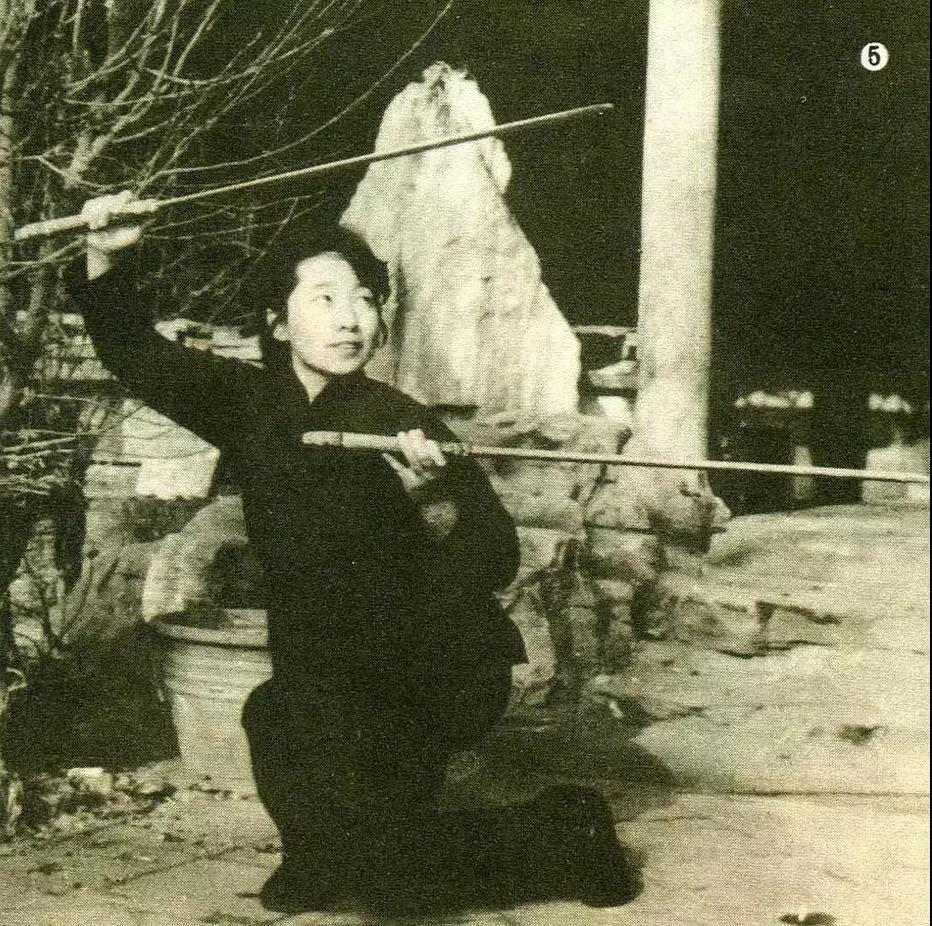

于蓝练功照

抗战胜利前,

于蓝演过很多舞台剧,

有着丰富的舞台经验。

新中国成立后,

于蓝开始接触电影。

1949年秋天,

她第一次登上银幕,

主演影片《白衣战士》。

于蓝白衣天使剧照

1950年,主演《翠岗红旗》,

1951年,她正式调入北京电影制片厂,

扮演了老舍作品《龙须沟》里刁蛮又贤惠的程娘子。

电影《龙须沟》

为了更好地呈现电影版程娘子形象,

于蓝一有时间便跑去天桥下体验生活,

看天桥街市上妇女数票子时的神态和用鸡毛掸子的动作幅度。

她就这样站在天桥底下仔细揣摩,

每天记日记,

不断地学习街市上妇女们的形态和动作。

于蓝饰演程娘子

那时已经怀孕的于蓝,

为了塑造出更鲜活的人物形象,

坚持每天在大杂院里跑来跑去,

不断的练习。

“要深入生活,生活就是创作的源泉”,

这是她从延安时期就坚定的表演信念。

在于蓝10平方米左右的小客厅里,

墙上挂着一张她在《烈火中永生》中饰演江姐的剧照;

还有周恩来总理接见她的照片,

照片上周总理正指着她向别人介绍:

“她演了一个好妈妈!”

周总理所说的“好妈妈”,

是于蓝在银幕上塑造的另一个革命女性形象

—— 《革命家庭》中的母亲周莲。

周总理接见于蓝

也正是因为于蓝在《革命家庭》中

塑造出这样一个从普通家庭妇女成长为坚定的革命者的形象。

因此,

这个角色也让她获得了莫斯科国际电影节最佳女演员奖。

1962年,于蓝入选新中国电影“22大明星”。

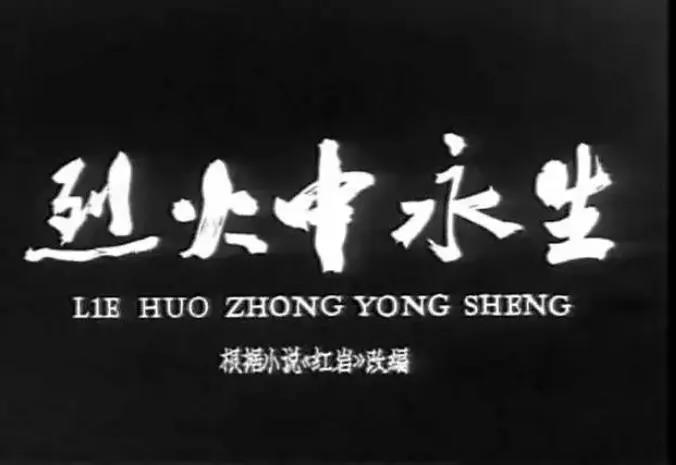

江姐就是她,她就是江姐

而在于蓝塑造的所有银幕形象中,

最广为人知的无疑是电影《烈火中永生》中的共产党员“江姐”。

时至今日,

提起“江姐”,

在绝大多数人脑海中首先浮现出的就是于蓝的形象。

这是于蓝电影生涯中的巅峰之作,

她与“江姐”这个形象几乎合二为一,

难分彼此,成为电影史上一个难以超越的经典。

实际上,很少人知道,

把这个故事拍成电影,

于蓝正是最初的提议者之一。

电影《烈火中永生》

她与“江姐”的缘分,

也是从一次偶然的阅读中开始 ……

1961年冬天,

在医院检查身体的于蓝偶然读到了小说《红岩》,

于是便爱不释手。

机缘凑巧,

不久后,

欧阳红樱、张水华等一批老电影人先后找了于蓝,

希望合作此片。

后来欧阳红樱被调去拍《小兵张嘎》,

于是就由张水华和于蓝一同投入创作中。

为了能够更加深入地进入到创作中,

第二年,于蓝就和导演来到重庆。

通过《红岩》她们接触到了许多在那时幸存的共产党人。

听到共产党人们的故事,于蓝深受感动。

回北京后,

他们便马不停蹄地整理出来了几十万字的资料。

可这时问题也出现了,

创作者们都被革命先烈的英雄事迹所感动,

所以哪个人物的故事都不愿意舍弃,

可是这样的电影剧本会太过冗长,

达不到最理想的效果。

于是,

于蓝和水华去广东求助剧作家夏衍。

他们汇报了整整三天,

结束时,夏衍忽然问道:

“你们为什么不写江姐?”

江姐的事迹多么感人,

她有丈夫、有孩子,而丈夫牺牲了,她又被捕了,她的遭遇是感人的……

老百姓会关心她的命运的。

我来试试吧。”

于是,一周以后,

夏衍拿出了文学剧本,

电影正式开拍。

开拍前,夏衍还特地叮嘱于蓝说:

“你演江姐,千万不要演成刘胡兰式的女英雄,也不是赵一曼。”

面对夏衍的叮嘱,

于蓝说:

“剧本中那些真实的故事,让她触摸到了烈士们的真实状态。“

也正是因为这些真实的故事,

让于蓝觉得她走进了江姐的内心。

1965年,《烈火中永生》上映,引起一片轰动。

于蓝在《烈火中永生》饰演“江姐”

于蓝饰演的江姐形象,

深入了无数观众的内心。电影中的江姐,

不仅演出了一个烈士的奉献精神,

还展现出了一个普通妻子和母亲,

在那个时代的所有痛苦、隐忍与牺牲。她所塑造的江姐形象,

对于观众而言,那就是一个活在身边的一个有血有肉的英雄形象。

于蓝在《烈火中永生》饰演“江姐”

《烈火中永生》的成功,

让于蓝收获了无数的赞誉!

面对这些扑面而来的赞誉,

于蓝在接受采访时谦虚地说:

“我自己认为主要是烈士本身的事迹,感动了人、教育了人。这个角色使人信任、感到亲切,那么就算演成功了。并不是我这个演员有多么了不起”。

告别荧幕,但不告别电影

在一次盖房子的过程中,

于蓝不小心从屋顶摔了下来,

摔破了脸,

虽然经过缝合,

外表看不出伤痕,

但是伤口内部感染,

面部神经受损,

开始于蓝也并没有在意。

直到1974年,于蓝的电影《侦察兵》上映,

于蓝看到镜头里的自己笑起来表情很不自然,

那时,她才明白自己已经失去了一个演员应有的控制表情的条件。

不能自如地控制表情,

就无法给观众呈现出最好的人物形象,

差一点就是差一点,

这对于自我要求严格的于蓝而言,

如果不能达到完美,那她宁愿告别,

于是1974年,于蓝遗憾地与银幕告别。

对于于蓝而言,

既然不能再当演员,

于是她便决心去学习导演,

她坚信没有什么困难是不能克服的。

1981年6月1日,

于蓝受命组建北京儿童电影制片厂(现中国儿童电影制片厂)并成为首任厂长,

从此告别荧幕的她,

投身到儿童电影事业中。

这一年,她已经60岁了。

那是制片厂刚刚成立,

他们的办公地点就是一排极其简陋的平房,

条件异常艰苦。

于蓝和孩子们在一起

建厂初期,一次于蓝的手指被门夹上了,

右手的无名指端流了许多血,

于蓝仔细一看,

发现是无名指的指尖黏在了门把手上。

这听着都叫人觉得生疼的细节,

于蓝却只是冷静地握着自己断了的手指,

坐车去了医院。

医生清洗手指后判断再植感染的风险不小。

可于蓝却为了不在建厂初期耽误工作,

便把断下来的指尖扔进了废弃桶内,

缝了几针就回了厂里。

如今,于蓝右手无名指仍缺了一小节,

对于缺失的这一小节无名指,

于蓝总是很平和地说道:

“算是一个珍贵的纪念吧。”

回忆起刚建厂时期的艰苦,

于蓝说:

“滴水成冰的严寒,简陋艰苦的工棚办公室,大难不死的病残之身…… 太难了,真的是太难了!挺不住的时候,我想着党交给的任务还没有完成……”

也正是因为有了于蓝这样一个拼命三娘般的厂长,

制片厂才能从无到有,

于蓝任厂长期间,

儿童电影厂拍出了多部优秀的儿童电影佳作——

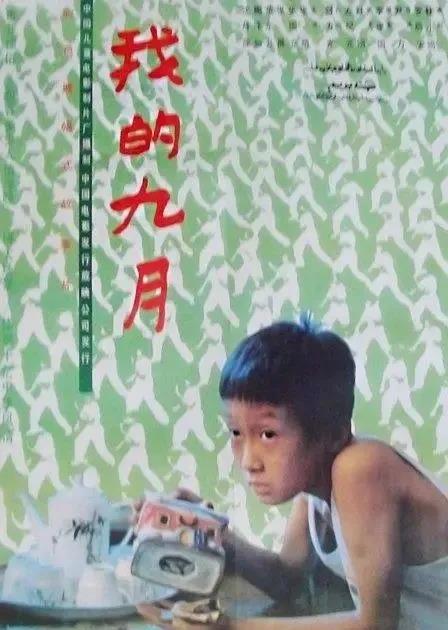

《红象》《少年彭德怀》

《鸽子迷奇遇》《哦!香雪》《豆蔻年华》

《我的九月》《好爸爸、坏爸爸》 ……

这些电影陪伴了几代儿童的成长!

而于蓝为中国儿童电影事业所做的远不止于此。

在担任全国政协委员期间,

于蓝提交了很多关于发展中国儿童电影事业和前景展望的提案。

直到80岁,于蓝才从儿童电影制片厂正式退休。

退休后的她依然热切关注着儿童电影的发展,

1994年,于蓝还撰文呼吁“救救儿童电影”。

她露面的公开场合不算多,

但是她每一次公开露面,

一定都是为了儿童电影事业。

因为她说:

“‘只要是关心下一代'儿童电影的事情,我便一定要去。”

于蓝。中新社 富田 摄

从舞台走向荧幕,

从演员到电影幕后,

于蓝把自己的一生都奉献给了中国电影事业。

作为新中国二十二大影星之一,

她曾经拥有过辉煌,也经历过平淡。

对于名与利,于蓝始终保持着老一辈艺术家朴素的平常心,

她在世时常说:

“你们也别叫我艺术家,更不要叫我大明星。我就是一个文艺工作者,干了一辈子的文艺工作。”

再见,永远的“江姐”,

再见,永远的表演艺术家于蓝!

作者:岳沛