衣服上可以打补丁

你见过给银饼打补丁吗?

今天这块儿打了补丁的银饼

背后的故事可不少

01

唐朝初期怎么交税

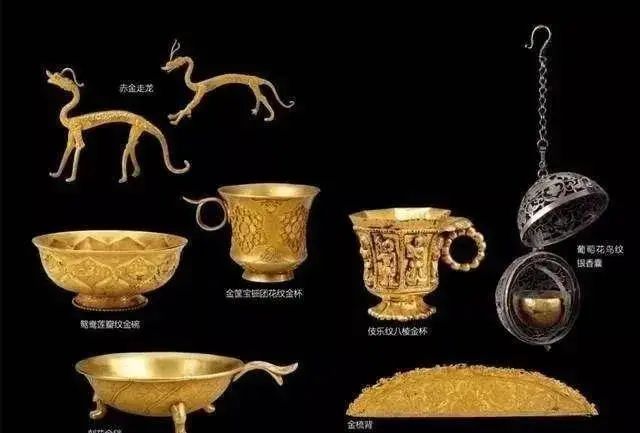

1970年10月

西安市何家村发现一处唐代窖藏

除了一批精美的金银器外

22块银饼吸引了大家的目光

△ 何家村窖藏部分金银器

在唐初,白银并不是法定货币

只在进贡和缴纳赋税时才使用

22块银饼上有4块錾刻铭文

证明它们是唐代的赋税银

唐代在实行“两税法”之前

实行的是“租庸调制”

包括三种不同的征税类型:

“租”即田租,按田亩缴纳粟米等粮食;

“庸”指劳役,规定每年每户需出人口服役,承担兴修水利等基础设施建设工程;

“调”指户调,按户征收一定数额的麻、丝、绢等农产品。

但当时,若家中有足够钱财的

可折银代替“庸”,避免服役

而“调”所征收的丝帛等大件物品

运输不便

也可就地折换为金银等“轻货”

因此,就出现了

以金银代替“庸”“调”

两种税收的方法

△ 何家村窖藏的“洊安庸调”银饼其一

02

足斤足两!银饼也要打补丁

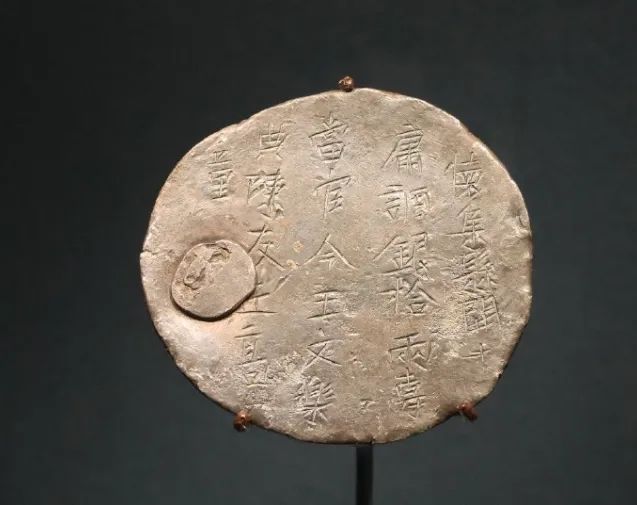

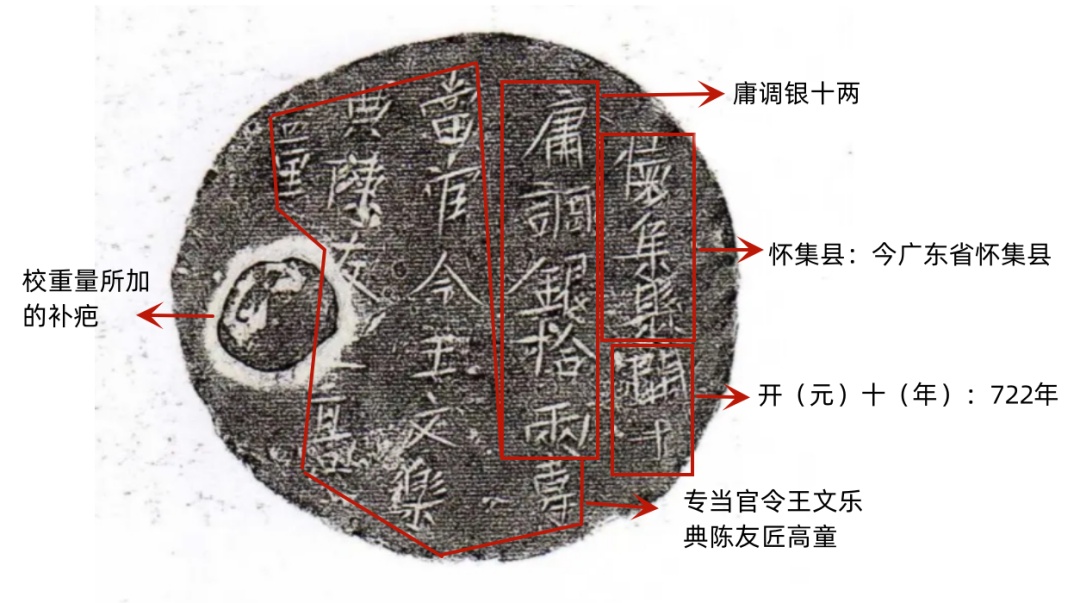

4块錾刻铭文的铜饼中

这块圆圆胖胖的

“怀集”庸调银饼

最为特殊

它正面刻有铭文五行

怀集县开十/庸调银十两

/专当官令王文乐/典陈友匠高童

庸调银饼刻铭文字

包括两方面信息

除了庸调来源地

缴纳时间、性质、重量

还有接收时的承办人员

包括专当(知)官令、典、匠

“专当(知)官令”指御史台下专知左藏库出纳、行监察之职的殿中侍御史;

“典”可能是左藏典事;

“匠”应该是检验重量及成色并刻字记录的工匠。

也就是说

这块“怀集庸调”银饼是

开元十年

广东省怀集县上交的税银

“匠高童”检验重量时

发现不足拾两

因此进行了添补

才留下了这个独特的“补丁”

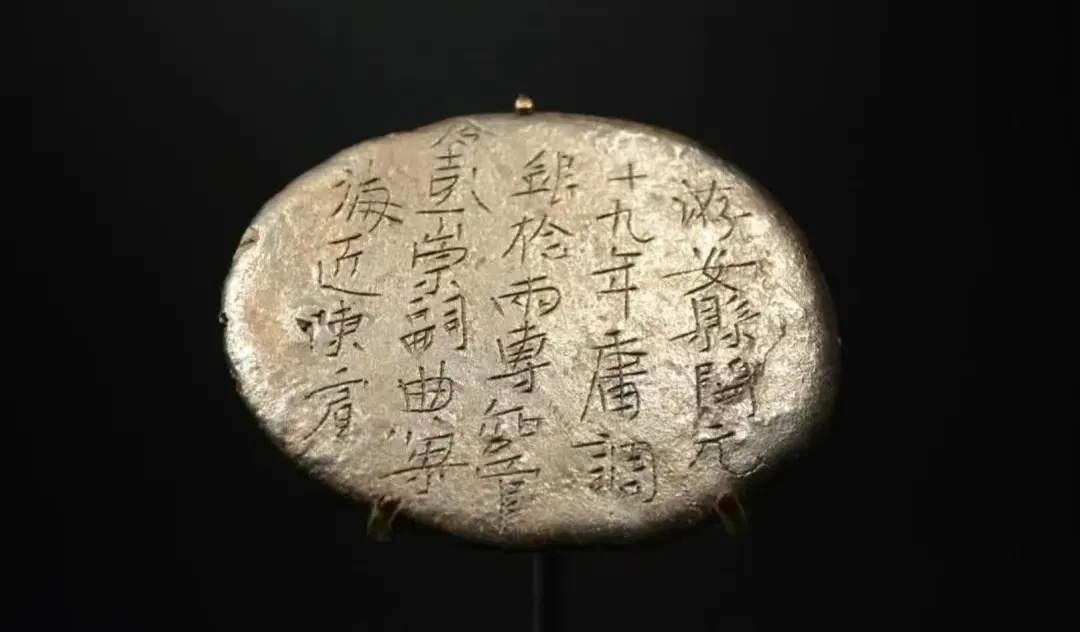

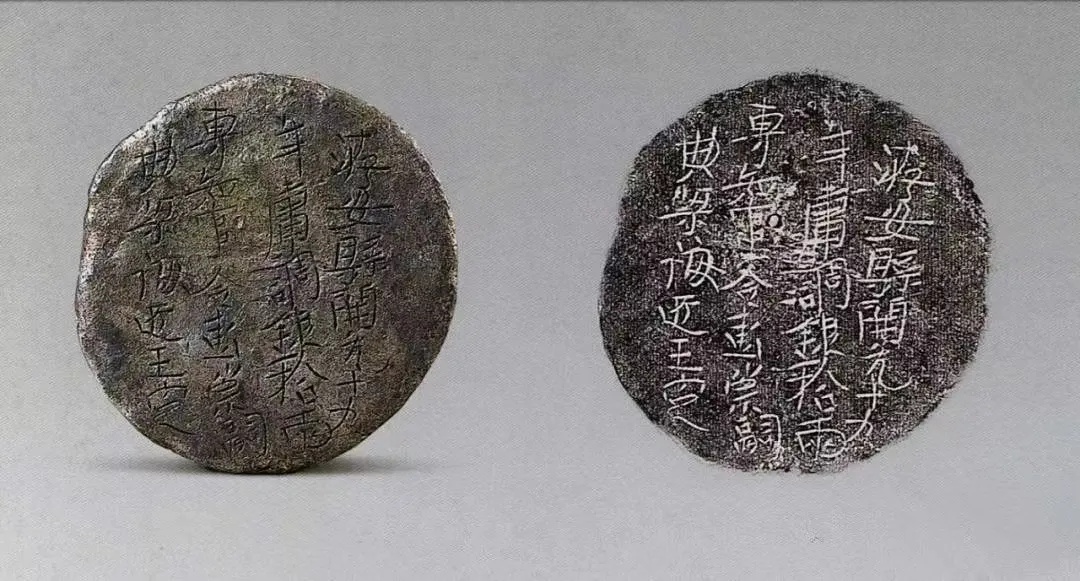

△ 另一块何家村窖藏的“洊安庸调”银饼及其拓片

怀集和洊安所在的岭南道

是唐代重要的产银、用银地区

“怀集”、“洊安”四枚银饼

可能是唐玄宗开元年间

怀集、洊安两县

用庸调布帛变换成白银

并冶铸成重量标准的银饼

最终输入国库的

银饼题记内容

既印证了文献有关

诸州庸调及折租等物上缴京师

贮藏中央国库的记载

也弥补了史书记载中相关细节的缺失

03

十两的银饼在当时值多少钱?

那么这十两的银饼

在当时值多少钱?

又可以换多少粮食?

据记载,长安洛阳米价最低的

唐玄宗开元十四年(726年)时

每斗仅十三文钱

1两银子=1000文铜钱

10两银子=10000文铜钱

10000文÷13文=769.23斗米

也就是说

在开元十四年

10两银子可以买769.23斗米

那么,769.23斗米

在现在大概是多少?

10斗米=1石

唐代1石≈现代53公斤

(不同时代、不同地域有所差别)

769.23斗米÷10斗米=76.923石

76.923石×53公斤=4076.919公斤

也就是说大约是现代4076.919公斤的米

我们再算算

如果按照1公斤米6元来算

(按大米的一般市价算)

4076.919公斤×6元=24461.514元

所以这块10两重的银饼

大约相当于现在我们的24461.514元

唐朝时,怀集、洊安两县

只是地处边远地区的很普通的县

但是能上缴这么多银饼到长安

也从侧面反映出开元盛世经济的繁荣

几块普普通通的银饼

不仅成为那个时代税收制度的见证

也是大唐盛世的一个缩影

西安文旅之声综合整理自雁塔旅游

视觉:姚佩捷

来源: 西安文旅之声