湖北地处长江中游,孕育了辉煌灿烂的荆楚文化。1978年在湖北随州发现的战国曾侯乙墓,是20世纪最重要的考古发现之一。曾侯乙墓出土各类精美文物1.5万余,其中,就有举世瞩目的国宝文物、礼乐重器——曾侯乙编钟,它被称为“中国古代乐器之王”,代表了先秦礼乐文明与青铜器铸造技术的最高成就。今天,让我们一起走进湖北省博物馆,欣赏精美绝伦的青铜艺术,感受穿越千年的礼乐之声。

湖北省博物馆成立于1953年,是中央与地方共建的八家国家级重点博物馆之一,拥有藏品24万余件,国家一级文物近千件,尤以青铜器、漆木器、简牍、金玉器为特色,是展示荆楚文明和弘扬中华文化的窗口。这个暑期,更是吸引了天南海北的游客前来打卡。

现在每天到湖北省博物馆打卡的游客都在2万人左右,大家来到这儿,最想看到的一件稀世珍品就是这一座曾侯乙编钟,它是来自2400多年前先秦时期的青铜杰作。

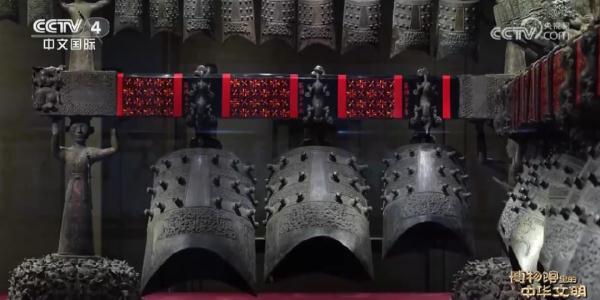

曾侯乙编钟是迄今发现的数量最多、保存最好、音律最全、气势最宏伟的一套编钟。整套编钟共65件,分三层八组悬挂于彩漆钟架之上,总重量超过5吨,是名副其实的“礼乐重器”。巧夺天工的铸造技艺、丰富生动的雕刻纹饰,都令人叹为观止。更为难得的是,历经两千多年漫长岁月,它的音乐性能依然良好。音域可跨五个半八度,仅次于现代的钢琴,并具有一钟双音的特点。

湖北省博物馆馆长 张晓云

实际上所有的编钟都是一钟双音,在它的正鼓部和侧鼓部,发出两个不同呈三度关系的乐音,这种铸造是非常精细的。我们在编钟的内壁和底部可以看到很多打磨和刮削的痕迹,实际上是反映当时在使用之前要不停地调音,它的音准我们通过现代音律学的测定,是非常精准的。

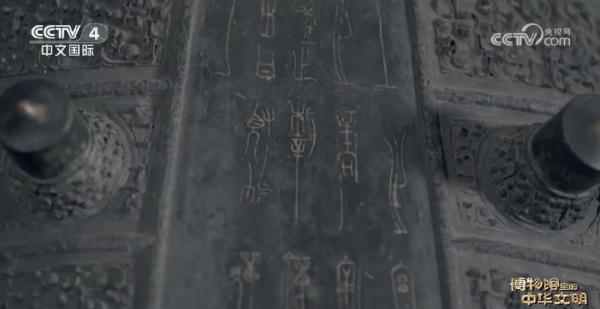

经专家演奏测试表明,曾侯乙编钟能演奏和声、复调以及转调手法的乐曲,其音色优美、层次丰富,低音深沉浑厚,中音圆润淳朴,高音清脆明快,可以演奏古今中外的各种乐曲。更为珍贵的是,整套编钟上有大量的铭文,记录了丰富的音律学知识,为研究先秦音乐史留下了珍贵的文字资料。

湖北省博物馆馆长 张晓云

这套编钟上面有非常丰富的文字记载,3755个字的铭文。它所记载的这种音律学的理论,实际上是我们中国古代音乐学理论的一个最丰富的档案库和宝库。

2400多年前的交响乐队阵容究竟有多庞大?除了占据C位的编钟,曾侯乙墓还出土了编磬、建鼓、琴、瑟、笙、萧、篪等众多乐器,涵盖打击、吹奏、弹拨等演奏类型,共计9种125件。这些乐器大多保存完好,制作精美,是迄今所见最庞大的钟鼓之乐的乐队配置。

湖北省博物馆馆长 张晓云

从数量、类型上来讲非常丰富,既有在庙堂上、在祭祀和宴飨当中所使用的这种黄钟、大吕、姑洗、太簇,很庄严很肃穆的一种乐器。同时曾侯乙他个人又很喜欢那种琴、瑟,一些室内小范围使用的乐器,这些都反映了它主人的一种精神归宿和一种追求在里面。

除了乐器,曾侯乙墓大量精美的青铜礼器、漆木器、金玉器等更是让人目不暇接。这只鸳鸯形漆盒的彩绘则解密了编钟演奏的方法。

湖北省博物馆 副馆长 王先福

这个鸳鸯盒保护过程中发现它有两幅图,这两幅图刚好跟当时的乐器演奏有关,其中一个叫撞钟吉庆图,这个图案中间刚好可以看到编钟编磬,有一个像神兽或者神人一样的人拿着一个棒子,背对着编钟,面朝观者,有拿棒子进行敲击的这么一个过程。这正好和我们编钟伴随出土的长棒可以联系起来,说明这个棒是演奏编钟的乐棒,对它的演奏方式也有一个说明。所以某种程度上说,这件鸳鸯盒也可以被称为编钟编磬演奏的一个说明书。

如今,在湖北省博物馆,人们不仅能够一睹曾侯乙编钟的风采,还有机会听一场原汁原味的编钟音乐会,感受两千多年前的先秦古乐之美。

编钟是古老的,也是年轻的。如今,湖北省博物馆利用现代科技,融合古乐原声和数字化手段,让观众在手机上就能敲响曾侯乙编钟。同时,围绕编钟等国宝研发趣味新潮文创,“圈粉”了一大批青少年观众。通过创造性转化、创新性发展,走过2400多年历史的曾侯乙编钟,在现代生活中焕发出新的光彩。

来源: CCTV4