第二十七个世界读书日期间,2021年度“中国好书”在首届全民阅读大会“中国好书盛典”上揭晓,由掌阅科技和漓江出版社联合出品的《重生——湘江战役失散红军记忆》入选本年度中国好书。

2021年度“中国好书”

80多年前,事关中国革命存亡的壮烈一战在桂北湘江两岸打响。红军将士向死而生,取得了奇迹般的胜利。“困难再大,想想红军长征,想想湘江血战”。湘江战役是红军长征路上的壮烈一战,是决定中国革命生死存亡的重要历史事件。

真实性是纪实文学的生命

一部纪实文学,第一手材料往往就是它的核心价值所在。《重生——湘江战役失散红军记忆》,是作者李时新历经40年追踪采访历史当事人的亲历、亲见、亲闻,在大量第一手材料的基础上,厚积薄发写作的具有极大真实性的纪实文学作品。

失散红军全部归队

湘江战役距今已近90年,书中也提到,李时新所聚焦的湘江战役失散红军已然全部“归队”,化成了默默青山,悠悠流水。这些作品的传主已经永远沉默,那么这些第一手材料是从何得来呢?

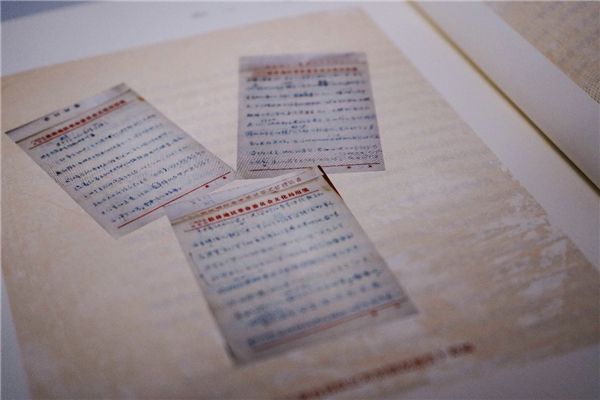

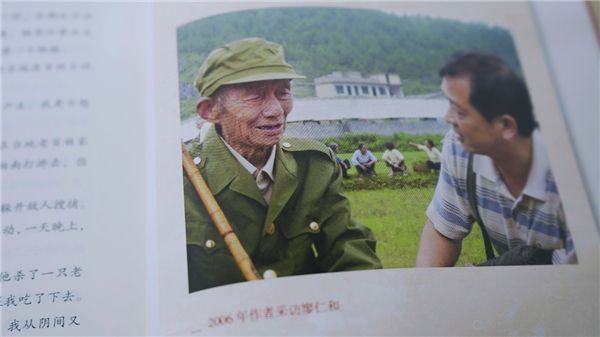

《关于调查掉队红军的情况报告》原稿

据了解,《重生——湘江战役失散红军记忆》创作于2016年,但从1979年开始,李时新便开始了资料的收集、当事人的采访以及历史现场的调查。其中,李时新的采访记录最为称道。有时间、地点,甚至是图片。虽然在这本书创作的时候,有些历时当事人已经离去,但是采访的记录却保留了下来。这一点决定了《重生——湘江战役失散红军记忆》这部纪实文学某种意义上的“信史”价值,真实可信。这也是作者在行文过程中反复强调、念兹在兹的诉求。

全局性是纪实文学的要素

全局观是纪实文学品质提升的重要途径。《重生——湘江战役失散红军记忆》,是作者李时新历经对湘江战役的追踪研究,通过研读大量历时文献,深耕细作撰写的具有历史全局观的纪实文学作品。

换句话说,对于历史当事人的采访,获得的更多是历史细节的真实性,而当事人囿于历史认知的局限,往往无法提供历史全局的真实性。如果仅仅依赖于人物访谈,则不可避免出现大量史实错误。李时新通过研读大量历史文献,最大限度地接近了历史真实:不仅是细节意义上的真实,更是历史意义上的真实。

《重生——湘江战役失散红军记忆》主要由几部分组成:核心部分是作者通过采访历史当事人获得的第一手资料;补充部分是作者多年收集的同行人士采访的相关题材资料;参照部分是早已公开出版的历史见证人的回忆录等相关历史文献。其中,核心部分维系了细节真实,补充部分强化了细节真实,历史文献建构了历史真实。

作者通过采访历史当事人获得第一手资料,通过收集同行相关题材资料,通过梳理公开出版的历史文献,在此基础上形成了全书的主体部分,即作者本人具有历史全局意识和历史现场观察的原创书写。几个部分的组合,使该书成为历史全局、历史现场与历史细节融会贯通的纪实作品。

注入自己的认知,才是一部完整的纪实文学

广西师范大学文学院教授、博士生导师,广西高校人文社会科学重点研究基地桂学研究院院长黄伟林曾表示,《重生——湘江战役失散红军记忆》中最值得推崇的便是作者在长期采访、研究和写作过程中所获得的认知体验。

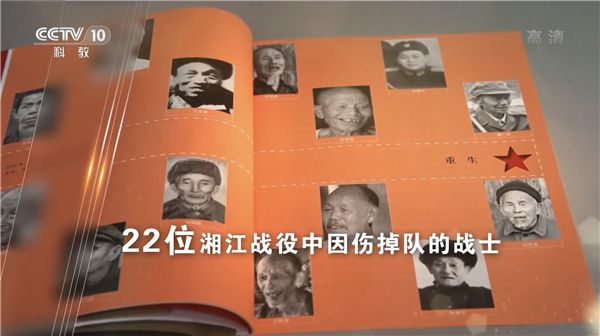

李时新采访的不是那些最后抵达了延安的红军将士,而是在湘江战役中因为负伤掉队留在了桂北大地的失散红军。这些失散红军本来都是农民,失散之后又回归农民。只不过由江西、福建农民变成了广西农民,他们已经完全融入了桂北农村,成为地地道道的桂北农民。如果不对这些农民进行深度采访,这些已经完全本土化了的农民与原住民是没有什么区别的。

2006年作者采访廖仁和

正是因为没有区别,李时新的发现才特别可贵。因为,这里牵涉到红军之所以能够突破湘江,长征之所以能够胜利,中国革命之所以能够成功的奥秘。用李时新的话说就是:“信仰、信念、理想的青春印记已烙进了他们的大脑沟回,深入了他们的骨髓,身躯里始终奔涌着红色军人的热血,思想上、精神上始终都大步走在已离他们远去的红军军阵队列。”这个认知,这个印象,这个对信仰基因的发现,可以说是《重生——湘江战役失散红军记忆》这部纪实文学作品的灵魂。这部作品正因为拥有这个灵魂,而能够从诸多相关题材作品中脱颖而出,卓然独立。

来源: 河北网络广播电视台