【名家话文化】

跳出地域局限 系统细致地研究北京多元文化

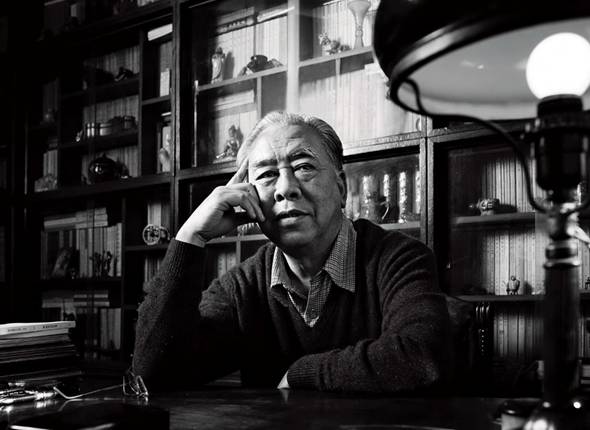

——专访原北京燕山出版社总编辑赵珩

作者:陆旅星

赵珩,1948年生于北京。原北京燕山出版社总编辑、编审。多年来从事文化史、北京史、戏曲史的研究,著有《老饕漫笔》《彀外谭屑》《百年旧痕》《故人故事》《逝者如斯:六十年知见学人侧记》等。

记者:在北京这座城市出生、成长和从事学术研究,身在其中,您如何评价北京这座城市的文化?她的文化氛围给您带来什么影响?

赵珩:从我太高祖这一代起,除了中间有一段时间去外地做官,家族基本上就都在北京了。我的高祖、曾祖这几代,虽然在北京也不算特别显贵,但从定居北京开始,就算是居住在北京了,过得比较安定。我祖父从1929年起,就一直没有再离开过北京。我是1948年12月24日出生,从此成长、读书、工作都在北京,对北京这个城市有着很深的感情。

我的家族跟中国近代史有着极密切的关系,我曾祖这一代,在清末九个封疆大吏中,我家就占了两席。我曾祖的哥哥、我的伯曾祖赵尔巽,在清末曾做过东三省总督,民国初,作为清末遗老,他希望能领修《清史稿》。没有经费,他通过和袁世凯的私人关系弄了点经费,成立了清史馆,从1915年起一直从事《清史稿》的修订。1927年,他已经84岁了,只好将手头书稿仓促成书,所以它不叫《清史》,因为本质上它还属于一个稿本,有待于修订和完善。我的亲曾祖赵尔丰跟辛亥革命有着密切关系,过去对他的评价贬多于褒,说他是镇压辛亥革命的刽子手,但是现在称他为“沉冤百年的民族英雄”,因为他在西藏的治理上实行了铁腕政策,施行改土归流,维护了国家的统一和领土完整,打击了国外尤其是英国势力对西藏的染指,所以现在对我曾祖的评价也很客观了。

生于斯,长于斯,我对北京这座城市十分熟悉,对北京的一些问题也相对比较了解。我一直很不赞成北京有一些人天天排斥外地人,动不动说什么这才是北京的,那才是北京的。历史上,北京一直是一个流动性很大的城市,例如朱家溍先生是浙江萧山人,王世襄先生是福建闽侯人,启功先生是旗人,祖上也是关外的,但他们都是北京人,都对北京有着深厚的感情。没有谁会是永远的北京人,往前推两三代、四五代可能都不是,但后来都变成了北京人,甚至成了北京某一方面的代表人物。所以我一向很反对北京人和外地人的说法,外地来的人,只要在北京生存下来,将来都会变成北京人。北京的文化也是由全国各地文化综合而成,包容性很强。

记者:我们国家给北京的定位是“全国文化中心”,在您的心目中,全国文化中心应该具有什么特点和作用?

赵珩:北京是全国的文化中心,这是毫无疑问的。我理解的全国文化中心有两层含义。

例如,从绘画角度看,中国绘画的中心从南北朝以后就基本全部在江浙一带。汉唐时候的首都长安在陕西关中地区,文化中心也基本在那一带。东晋南迁以后,随着政治中心的变迁,一部分文化也转移到江南。所以江浙长三角地区、苏松杭嘉湖地区,是自东晋以来我们中国重要的文化所在地。这是士大夫文化、知识阶层的文化,抑或是单纯的绘画艺术等方面的文化中心。要想知道真正中国文化最美好、最深邃、最有意境的表现形式,只有在江南文化中寻找。这是另一种意义上的文化中心。

还有一种意义上的文化中心,就是因政治中心而成为文化中心。比如北宋的汴梁(今开封),南宋的临安(今杭州),元以后的北京,其政治中心属性使其同时也成为了当时的文化中心。当政治中心到了北京以后,中央机构都设在这里,要从政、做学问、求学,全国各类人才势必都要集中到北京来。还有很多教育机构也设在北京,尤其是民国以来的教育,像北大、清华是国立的,燕京辅仁是属于教会的,朝阳大学属于私立,这些学校都跟中央的政治中心有或多或少的关系。一些大的文化活动也会在北京举办,这就是政治中心造成的文化辐射和资源集中。甚至有时候当其不再是首都了,但仍然可以是文化中心。比如说1928年6月21日以后到1949年新中国成立前这段时间,北京不再作为全国首都,而是成为了北平特别市,政治中心移到南京,但因为长期的影响力,北平仍然是当时的文化中心。所以文化中心和政治中心是紧密联系的。

文化的内涵也在于如何理解。比如改革开放初期,很多女孩子穿衣服都要效法上海,因为上海最时兴、最新潮,年轻人都追上海潮流。而在今天,北京自然是我们的文化中心,因为所有的政令都出于北京,中央机构设在北京,国内很多一流大学也在北京,一些国际文化交流活动在北京举行,北京成为我国的文化中心不言而喻,也是必然。从政治中心的角度讲,从元代到今天,北京已经有800多年的建都史,也造就了她今天全国文化中心的地位。

记者:您对戏曲颇有研究,是戏曲史方面的专家,请您谈谈您对北京戏曲发展的沿革、现状及传承等方面的意见或建议。

赵珩:最开始的戏曲从根本上说是属于高台教化,既有娱乐性质又有教育意义。北京的戏曲始于元代,元杂剧兴于北方,北京和元大都的很多戏曲作家大部分是大都人,还有一些是山西人。

南戏和元杂剧是南北对峙的两种艺术风格。南戏流行于江浙,元杂剧流行于北方。元杂剧是从元代的散曲开始形成套曲,再演变成故事。像关汉卿、王实甫、纪君祥、白朴这些元杂剧名家,基本都是北方人。《录鬼簿》里边记载了一两百位的元曲作家,绝大部分是大都人和山西人。所以元代杂剧在北京的流行时间很久,和南戏在时间上是对应的。文学史经历汉赋、唐诗、宋词,元代又从散曲到杂剧,王国维评价元杂剧“足以当一代之文学”,说明元杂剧在文学史上的重要性。

戏曲从前有余姚腔、海盐腔、弋阳腔和昆山腔四大声腔,昆山腔是四大声腔里的小弟,但是后来发展得最好。

昆山腔的形成有两个重要人物值得铭记,一个是音乐家魏良辅,他把流行于江苏一带的昆山腔细化,形成非常细腻的水磨调,因此后世不能忘记其对于声腔改良的重要贡献。当然,光有声腔不行,还得有演出的内容,所以第二个不能忘的是梁辰鱼,他首次用昆山腔改编了传奇《浣纱记》,讲范蠡和西施的故事,这也是昆曲传奇的奠基之作。好的声腔、好的剧本,二者相辅相成,造就了后来昆曲在全国的流行。

但到乾隆五十年发生了一个变化,徽班、汉调、梆子腔都进京给乾隆八十诞辰祝寿演出,自此,昆曲也逐渐衰落,乱弹逐渐兴起。现在有些人讲京剧有220年的历史,这个观点我不同意,京剧没有那么长的历史。徽班进京绝不等于京剧就形成了,这中间还有很长一段时间。我们今天看到的京剧,形成期应该是在道光、咸丰时期。而且原来没有京剧或京戏的名称,这个词出现得很晚,到了光绪末年才被从上海称为京班大戏或京戏。原来的京剧就叫皮黄,就是汉调的西皮腔与徽调的二黄腔,徽汉合流形成皮黄。还有很多其他的声腔,比方说四平调、南梆子,各种声腔共同形成了京戏。

皮黄在北京最早流行于市面上一些营业性演出,宫里面还是唱一些节令大戏或者是昆腔。到咸丰以后,逐渐连皇上也喜欢皮黄的声腔,尤其慈禧时代,故宫里面存的升平署档案记载当时虽然昆腔还很多,但演出越来越少,皮黄演出越来越多,这是一个极大的变化。清初,北京人人都会唱“家家收拾起,户户不提防”,到了后来无论贩夫走卒都会来两句《打渔杀家》肖恩的“父女打渔在河下”或《空城计》诸葛亮的“我正在城楼观山景”。这就是京剧渐渐在北京取代昆曲地位的证明。

北京最早的戏曲载体是茶园,以喝茶为主,看戏为辅。逐渐地成了看戏带喝茶,茶园就成了变相的剧场。最初女性不被允许去茶园看戏,到清末民初妇女才可以进去和男性分坐观剧。后来开始有了营业性的剧场,北京最早有预售票和正式座位的剧场,应该是1921年~1922年建的两个重要剧场,一个是珠市口的开明戏院,解放后改叫民主剧场,2000年被拆了;还有一个是真光戏院,就是今天东华门中国儿童艺术剧院的剧场,是那种巴洛克式的建筑。有镜框式的舞台,当时是对号入座,有预售票制度,不实行男女分座,而旧式的茶园舞台则是三面看戏的倒品字形舞台,这在当时十分先进。

1961年,当时13岁的我对戏曲非常热爱,寒暑假加周末,一年大概能有近200天的时间去看戏。人民剧场、虎坊桥北京工人俱乐部、吉祥戏院这几家是我经常去的。直到今天,我在北京所见的最好舞台是1954年建的首都剧场,不管是从声音效果还是从舒适度来讲,都是最好的。而且人艺演员演戏是不用麦克的,都用真声。戏曲演员以前也都不用麦克,现在演员身上都有个微型话筒,确实影响妆容,但他们可能也是没办法,一是现代戏曲演员普遍功力不够,第二也确实有客观的因素,我们现在剧场太大,过去能坐500人、600人就不错了,现在动不动就是一两千人,演员无法、也达不到用真声演唱。所以剧场和舞台的变化跟戏曲的变化有密切关系。

从个人观点出发,我还不赞成对戏曲极度改良。有很多东西,因为历史的原因让它成为小众,它就是小众的。比如昆曲,像白先勇青春版《牡丹亭》进大学校园当然是好事,但是戏曲用交响伴奏或者说念白过于话剧化我不太赞同。像京剧,本身就是程式化的东西,和现实生活有距离感,不能像话剧一样写实。过去梅兰芳、尚小云都排过一些时装戏,但都没立住,能立得住的还是那些传统剧目。京剧本身有很多东西是昆曲没有的,但京剧跟昆曲也是没法比的。京剧相对比较俚俗,有些词根本是不通的,什么“与爷带过马能行”,“将银放在地平川”,什么叫马能行,什么叫地平川?都是语义不通,为了押韵赶辙随意写的。南方昆曲的白口是苏白,绝大多数是入声字。北方基本没有入声字,说句笑话,入声字大概就一个,赶大车的吆喝马“驾”,这是个入声字,出去以后马上收回来。戏曲的改良,把好多传统的东西都改掉了。

来源:光明网